イベント・講演会レポート

“アラマタ”が語る「賀来飛霞がめざした本草学‐ほんぞうがく-」

開催日:2012年8月18日(土) 13:30~

8月18日、作家・博物学者である荒俣宏氏を迎え「郷土の偉人顕彰フォーラム」(主催:宇佐市)が安心院で実施されました。

講演 “アラマタ”が語る「賀来飛霞がめざした本草学」 では、賀来飛霞が一生をかけて取り組んだ「本草学」という学問の時代背景について、荒俣氏よりご紹介いただきました。

中国医学に付属した薬物学と定義される「本草学(ほんぞうがく)」ですが、江戸末期にはその守備範囲を大きく広げていました。「薬となるのか?」という問いは「人間にとって有用なのか?」という問いに広がり、本草学者は、医学という領域にとどまらない研究を行っていました。

荒俣氏が「江戸末期の日本再生のかなめだった」と表現した本草学。賀来飛霞はもちろん、数多くの傑物を輩出した学問領域でした。

また、師匠や支援者に恵まれ、最新の学問を取り入れ、医学者としても時代の変革者としても活躍した本草学者たちでしたが、「幕府的なもの」を排除したい明治政府の方針により、徐々に日陰へと追いやられていきました。

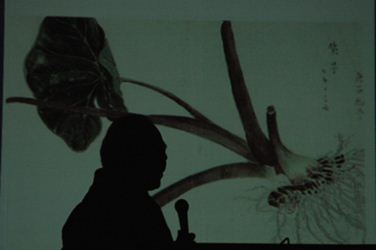

本草学という学問が、西洋からやってきた「植物学」に取って代わられる中、賀来飛霞が得意とした「博物画」はしかし、居場所を失うことはありませんでした。

……と、賀来飛霞と常にともにあった本草学が、幕末・明治という激動の時代で躍進しそして失われた過程について、荒俣氏よりご講演頂きました。

続くパネルディスカッション 飛霞・惟熊の顕彰とまちづくり では、荒俣氏をはじめとする5名のパネリストから、「賀来飛霞・賀来惟熊の魅力」「具体的な顕彰活動」「まちづくりのアイデア」などが語られました。

パネリストとして、佐田地区まちづくり協議会 事務局長 賀来氏も登壇し、佐田地区まちづくり協議会の活動についての報告も行われました。

動乱の幕末で、ひとつの藩にも匹敵する事業を一族・地域の力で成し遂げた賀来惟熊と、日本の近代化の礎となった賀来飛霞。

2人の偉業と、幕末という時代の謎を紐解く活動はまだまだ始まったばかり。

これから、ますます心躍る展開が待っていそうだ!とパネリストの皆さんが目を輝かせていたのが印象的なパネルディスカッションとなりました。

【関連項目】

・賀来飛霞

・賀来惟熊

・賀来惟熊碑・墓

・佐田神社両部鳥居

・耐火煉瓦塀

・反射炉跡

・賀来家屋敷跡(石垣)

講演 “アラマタ”が語る「賀来飛霞がめざした本草学」 では、賀来飛霞が一生をかけて取り組んだ「本草学」という学問の時代背景について、荒俣氏よりご紹介いただきました。

中国医学に付属した薬物学と定義される「本草学(ほんぞうがく)」ですが、江戸末期にはその守備範囲を大きく広げていました。「薬となるのか?」という問いは「人間にとって有用なのか?」という問いに広がり、本草学者は、医学という領域にとどまらない研究を行っていました。

荒俣氏が「江戸末期の日本再生のかなめだった」と表現した本草学。賀来飛霞はもちろん、数多くの傑物を輩出した学問領域でした。

また、師匠や支援者に恵まれ、最新の学問を取り入れ、医学者としても時代の変革者としても活躍した本草学者たちでしたが、「幕府的なもの」を排除したい明治政府の方針により、徐々に日陰へと追いやられていきました。

本草学という学問が、西洋からやってきた「植物学」に取って代わられる中、賀来飛霞が得意とした「博物画」はしかし、居場所を失うことはありませんでした。

……と、賀来飛霞と常にともにあった本草学が、幕末・明治という激動の時代で躍進しそして失われた過程について、荒俣氏よりご講演頂きました。

続くパネルディスカッション 飛霞・惟熊の顕彰とまちづくり では、荒俣氏をはじめとする5名のパネリストから、「賀来飛霞・賀来惟熊の魅力」「具体的な顕彰活動」「まちづくりのアイデア」などが語られました。

パネリストとして、佐田地区まちづくり協議会 事務局長 賀来氏も登壇し、佐田地区まちづくり協議会の活動についての報告も行われました。

動乱の幕末で、ひとつの藩にも匹敵する事業を一族・地域の力で成し遂げた賀来惟熊と、日本の近代化の礎となった賀来飛霞。

2人の偉業と、幕末という時代の謎を紐解く活動はまだまだ始まったばかり。

これから、ますます心躍る展開が待っていそうだ!とパネリストの皆さんが目を輝かせていたのが印象的なパネルディスカッションとなりました。

【関連項目】

・賀来飛霞

・賀来惟熊

・賀来惟熊碑・墓

・佐田神社両部鳥居

・耐火煉瓦塀

・反射炉跡

・賀来家屋敷跡(石垣)