|

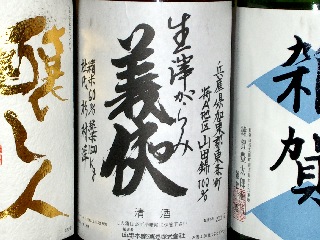

「義侠・滓がらみ」には五百万石のものもあるが、これは山田錦の60パーセントのもので、重厚なボディに複雑な味わいはいかにも義侠という雰囲気がある。

このところ、やや軽快できれいな方に寄っている印象の強い義侠だが、この酒はかつての(つまり佐藤杜氏のころの)重厚なイメージに近いような印象を受けた。

重厚で複雑な味わいなのだが決して重くはなく、フレッシュですっきりした喉ごし感があり飲み飽きない。おりがらみではあるが甘すぎず濃すぎず味のバランスは本来の義侠の範囲に止まっている。

価格を考慮してもやはり今回のナンバーワンと評価。

|

|

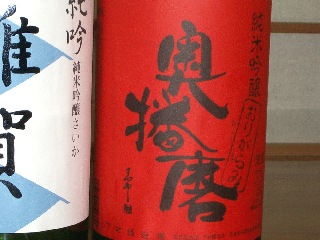

「奥播磨・おりがらみ」の赤ラベルは「芳醇超辛」というサブタイトルつきで、日本酒度はなんと「プラス9」という辛口指向。しかし、実際に飲んでみるとそれほどの「辛口」とは思えなかった。

アルコール度数も酸度もやや高めで、プラス9というのにうたい文句どうりの「超辛」という印象は無かったが、奥播磨らしいしっかりした味に辛口のすっきり感がうまくバランスしている感じで、むしろ飲みやすいと感じた。

|

|

ひとわたり飲んだところで瓶を集めてみました。

面白いもので、瓶の中身の減り方がそのまま今回の人気度を表示していると思った。

右端、「義侠」はほとんどカラ。2番目「奥播磨」は3分の1ほど残。「九平次」はほぼ半分。「飛露喜」と「雑賀」は半分以上残っている・・・という状況。

「飛露喜」はたいていすぐに売り切れるのだが、今回はずっと残っていた。いつもの「特別純米」と違うやや辛口にキレたおりがらみの味わいに違和感があったのかも。

量は飲めなかったが、たまには面白い企画。 |