丂丂帺嶌摴嬶嶌昳廤

丂丂帺嶌摴嬶嶌昳廤抾岺寍偺儁乕僕

暯惉23擭5寧偐傜抾岺寍嫵幒偵捠偆帠偲偟傑偟偨丅

寧偵2夞丄寧幱偼嵽椏旓崬偱3000墌丄応強偼塅嵅巗搶堾撪僐儈僯僥傿僙儞僞乕

惗搆偑偄側偔側傝暯惉俀俇擭俁寧俀係擔傪帩偭偰暵峑偲側傝傑偟偨

惗搆悢丂3柤

暯惉2俆擭係寧偐傜抾偱梀傏偆夛偵傕擖夛偟傑偟偨丅寧幱偼侾000墌丄応強偼塅嵅巗怺尒抧堟岎棳僙儞僞乕

梀傏偆夛偱偺婰帠偼惵怓

丂

|

寧/擔 |

幚丂巤丂帠丂崁 |

婰丂丂丂帠 | 恾 |

|

俆寧俋擔 |

奐島幃丂榋偮栚曇傒偵偮偄偰 |

侾侾擔丂憗懍丄擾嫤偺峸攦傊抾曪挌傪攦偄偵峴偔丂2750墌 |

|

|

俆寧俀俁擔 |

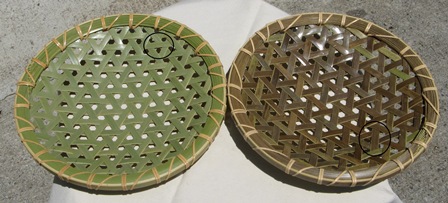

榋偮栚曇偺壥暔饽偺惢嶌奐巒丂惢嶌拞偺嵽椏偼愭惗偑帩偪婣傞 |

抾傪強掕偺岤傒丄暆偵堷偔摴嬶傪僱僢僩挷傋偰惢嶌偡傞丅岤傒乮珙偺恘乯丄暆乮僇僢僞乕偺恘乯偱惢嶌丄幚梡偵懴偊傞偑僇僢僞乕偺恘偼憪姞傝婡偺恘傪僇僢僩偟從偒傪擖傟偰尋偓偁偘偨暔偵岎姺偟偨 |

|

| 俇寧侾俁擔 |

榋偮栚曇曇傒曽傪廗偆 |

榋偮栚曇饽傪曇傓偨傔偺廛庢傝丅抾妱曪挌傪僑儉僴儞儅乕扏偄偰偄偨傜暱偺晅偗崻偱愜傟偰偟傑偆 |

|

| 俇寧俀俈擔 |

榋偮栚曇偪忋偘晹暘偺曇傒曽傪廗偆 |

||

| 俈寧侾侾擔 |

榋偮栚曇忺傝抾偺妱傝曽 |

戙傢傝偺抾妱曪挌傪攦偄偵峴偔6250墌丂僋儗乕儉傪晅偗愜傟偨曪挌傪梐偗偰婣傞 |

|

| 俈寧俀俆擔 |

榋偮栚曇墢偺壖掲傔 |

榋偮栚曇饽偺姰惉 |

|

| 俉寧俉擔 |

榋偮栚曇墢偺傪摗廛偱掲傔偰姰惉 |

拞妛偺摨媺惗偑抾岺寍傪峴偭偰偍傝乮俆擭乯丄嶌昳傪尒妛偵峴偔乮嶌昳廤乯2014/6/2掃時偺壠懓偵姡攖偱曻憲丂丂丂丂丂 |

|

| 俉寧俀俀擔 |

崱擔偐傜榋偮栚曇壴饽偺惢嶌丄嵽椏傪帩偪婣傝墢偺晹暘傑偱曇傒忋偘傞 |

帯嬶傪嶌惉偡傞偨傔俋噋偺僷僀僾傪擖庤偡傞 |

|

| 俋寧侾俀擔 |

墢偺庢傝晅偗 |

||

| 俋寧俁侽擔 |

峔戜偺嶌惉丂 |

獍偺曇傒曽偑慡偔暘偐傜側偄偺偱僱僢僩偱挷傋傞傕傗偼傝曇傔側偄 |

|

| 侾侽寧侾侽擔 |

峔戜偺庢傝晅偗 |

愭惗偑峔戜偺獍傪曇傫偱偔傟傑偟偨丂壠偵婣傝丄廛傪堷偒楙廗 |

|

| 侾侽寧俀係擔 |

暱傪庢傝晅偗偰姰惉丂 |

岤偝傪寛傔傞慙傪峸擖乮珉偲嫟偵11000墌乯丂拞偵擖傟傞抾惢偺壴棫傪嶌惉丂 |

|

| 侾侾寧侾係擔 |

媏掙曇傒偺抾饽嶌惢奐巒 |

楙廗偱暆1.2倣倣岤偝1.2倣倣偺廛傪堷偔丂愜傟偨曪挌偺廋棟姰椆桭恖偵偁偘偨 |

|

| 侾侾寧俀俉擔 |

媏掙曇傒偺抾饽 |

棫偪忋偘晹暘偑偱偒偢愭惗偵曇傫偱傕傜偆 嵽椏偺惵抾傪愗傝偵峴偔 |

|

| 侾俀寧侾俀擔 |

媏掙曇傒偺抾饽乮巭傔晹暘偲墢偺庢傝晅偗乯 |

楙廗偱墢姫偒乮暆9.0倣倣岤偝0.3儈儕乯傪嶌惉偡傞偑慙偱堷偔偲妱傟偰偆傑偔弌棃側偄 |

|

| 侾俀寧俀侽擔 |

媏掙曇傒偺抾饽乮恎偺晹暘偱墢姫偒乯 |

帺暘偱傕媏掙曇傒偺抾饽乮捈宎28噋崅偝30噋乯傪嶌惢丄墢姫偒偼儁儞僨傿儞僌 |

|

| 侾寧侾俇擔 |

媏掙曇傒偺抾饽乮旂偺晹暘偱墢姫偒乯 |

侾俁擔挬嵽椏偺惵抾傪愗傝偵峴偭偨帪抾妱曪挌偱巬傪暐偭偰偄偨傜戝偒側恘偙傏傟乮幨恀乯丂侾俈擔丂抾妱曪挌傪惢憿偟偨拞捗巗戝帤掕棷偺拞懞恘暔帩偭偰峴偒戙傢傝傪峸擖偟傛偆偲偟偨傜尋偓偁偘傟偽巊梡壜擻偲偺帠偱尋偄偱傕傜偆俆侽侽墌丂廛偑妱傟偰弌棃偑埆偄 |

|

| 侾寧俁侽擔 | 媏掙曇傒偺抾饽暱傪庢傝晅偗偰姰惉丂 |

旂偺晹暘偱偺墢姫偒偵幐攕偑偁傞偑壗偲偐姰惉偵偙偓晅偗傞 |

|

| 俀寧侾俁擔 |

庤儌僢僐偺廛偲傝曇傒忋偘 |

惵暔偺庤儌僢僐傪嶌惉丂奺庬愻偄饽偺婎慴偲側傞偺偱嶲峫偵側傞偲偺偙偲 |

|

| 俀寧俀俈擔 |

庤儌僢僐偺曇傒忋偘 |

庤儌僢僐傪曇傓 |

|

| 俁寧侾俀擔 |

庤儌僢僐偺墢偮偗 |

庤儌僢僐偺墢傪壖偠傔丂屻僗僥儞儗僗慄偱屌掕偟偨傜廔傢傝 |

|

| 俁寧俀俇擔 |

庤儌僢僐偺巇忋偘 |

庤儌僢僐嶌惢姰椆丂丂丂嶲壛幰偑彮側偄偨傔棃擭搙偐傜摨岲夛偲偟偰偺妶摦偲側偭偨 |

|

| 俆寧侾係擔 |

椫岥壥暔饽乮廛傪峳妱傝乯 |

崱擭搙偼嶳懞奐敪僙儞僞乕偑巊梡弌棃側偄堊丄搶堾撪僐儈僯僀僥傿僙儞僞乕偱幚巤丂丂丂丂崱擔偼掙晹暘偺廛傪峳妱傝丂嵽椏傪帩偪婣傝暆俇mm丒岤偝0.4mm偺廛傪堷偔 |

丂

丂 丂 |

| 俆寧俀俉擔 |

椫岥壥暔饽乮栐戙曇傒乯 |

掙晹偺恾傪栣偄栐戙曇傒傪巒傔傞偑帪娫撪偵廔傢傜偢壠偱曇傓 |

|

| 俇寧侾侾擔 |

椫岥壥暔饽乮廛傪峳妱傝乯 |

暆庢傝偺巊梡朄丄慙偺巊梡朄摍島媊丂丂嵽椏傪帩偪婣傝暆4.5mm丒岤偝0.4mm偺廛傪堷偔 |

|

| 俇寧俀俆擔 | 椫岥壥暔饽乮椫岥晹曇傒乯 |

偄傛偄傛丄椫岥晹傪曇傒巒傔偨丂僱僢僩偱偼壓偐傜廛傪嵎偟崬傫偱偄偨偑丄偙偪傜偼忋偐傜偺嵎偟崬傒偱偁偭偨丂岥宎13噋俆杮旘傃俀杮偡偔偄 |

|

| 俈寧俋擔 | 椫岥壥暔饽乮曇傒忋偘乯 | 俀枃偺娫偵掙晹傪嫴傒曇傒忋偘傛偆偲偡傞偑廛傪慻傓偲掙晹偑堏摦偟忋庤偔曇傓偙偲偑偱偒側偄 | |

| 俈寧俀俁擔 | 椫岥壥暔饽乮曇傒忋偘乯 |

側傫偲偐愭惗偺巜摫傪摼偰俁抜傪慻傒忋偘傑偟偨 |

|

| 俋寧侾侽擔 | 椫岥壥暔饽乮墢偺嶌惢乯 |

俉寧丄壞媥傒偺娫偵墢曇傒傪巆偟偰曇傒忋偘偰偄偨偺偱墢曇傒偱姰惉偱偡丅 |

|

| 俋寧俀係擔 | 庤晅壴饽乮掙係栚嶳楬曇傒乯 |

椫岥壥暔饽姰惉丂庤晅壴饽偺嵽椏傪庢傞偨傔抾傪栣偄帩偪婣傞 |

|

| 侾侽寧侾俆擔 | 庤晅壴饽乮掙係栚嶳楬曇傒乯 |

掙傪巐栚曇傒媦傃俀倣倣廛偱棫偪忋偘 |

姰惉 |

| 侾侽寧俀俋擔 | 庤晅壴饽乮掙係栚嶳楬曇傒乯 |

撽栚曇傒乮墢偺壓係廈廃乯墢抾媦傃枏栚傪庢傝晅偗 |

|

| 侾侾寧侾俀擔 | 庤晅壴饽乮掙係栚嶳楬曇傒乯 |

墢偺廃傝傪摗廛偱忺傝晅偗丂屻庤抾傪晅偗偨傜姰惉偱偡 |

|

| 侾侾寧侾俋擔 | 庤晅壴饽乮掙係栚嶳楬曇傒乯 |

庤抾偺庢傝晅偗丄拵姫偒乮姰惉偟傑偣傫偱偟偨乯 |

|

| 侾俀寧俁擔 |

椫岥壥暔饽 |

庤抾傪挶乆偺條側忺傝寢傃傪偟偰姰惉丅師夞偐傜偺嵽椏偺抾傪栣偭偰婣傞 |

|

| 侾俀寧侾俈擔 |

椫岥壥暔饽 |

暆2.5倣倣岤偝0.4倣倣偺廛80杮傪堷偔丂瀍栐戙偺掙傪曇傓 |

|

| 侾寧俈擔 |

椫岥壥暔饽 |

椫屖乮40杮)傪俀枃曇傓丂掙傪嫴傒俀枃傪崌懱丂3.2旘傃3.3旘傃偱曇傓丂廛偺暆偑嫹偔偐偨偪偑惍偼側偄 |

|

| 俀寧係擔 |

椫岥壥暔饽 |

愭惗偺巜摫偱俀抜傑偱曇傓 |

|

| 俀寧侾俉擔 | 椫岥壥暔饽 | ||

| 俀寧俀俆擔 | 椫岥壥暔饽 |

姰惉偟傑偟偨丅侾売強岆傝偑偁傞條偱偡丅 |

|

| 俁寧侾侾擔 |

椫岥壥暔饽 |

愭惗偵岆傝傪廋惓偟偰傕傜偄傑偟偨丅 | |

| 3寧俀俆擔 |

榋偮栚曇偺巐妏側饽 |

壗傪嶌惢偡傞偐暘偐傝傑偣傫偑暆俆儈儕岤偝侽丏俇儈儕偺廛傪俆侽杮堷偔傛偆偵嵽椏傪栣偄傑偟偨丅俆寧偐傜怴擭搙偺嫵幒偑巒傑傝傑偡丅 | |

| 係寧俇擔 |

栐戙曇傒偺曎摉敔 |

抾偱梀傏偆夛偵擖夛丂丂寧偵侾夞愭惗偺巜摫偑偁傞偑嵽椏摍偼屄恖帩丂廛傕帺暘偱嶌惢枖夛堳傕侾侽柤掱搙偍傝儀僥儔儞偺巜摫傪庴偗傜傟傞丅暆俆儈儕岤偝侽丏俁儈儕偺廛傪堷偒栐戙曇傒傪奐巒 | |

| 係寧侾俁擔 |

栐戙曇傒偺曎摉敔 |

儀僥儔儞偺巜摫偱鑇偱妏偺棫偪忋偘 | |

| 係寧俀俈擔 |

栐戙曇傒偺曎摉敔 |

墢抾乮暆俉儈儕岤偝侾丏俆儈儕乯傪庢傝晅偗偨傜奧偺戝偒偝偑彫偝偐偭偨偺偱怴偟偔侾偐傜嶌傝捈偟傑偟偨丅丂師夞偐傜偺嶌昳偼婽峛曇傒偺僒儅乕僶僗働僢僩傪嶌惢偡傞偲偺偙偲丅曇傒曽偑慡偔暘偐傜側偄偺偱愭攜乮彈惈乯偐傜嫵斖庁傝偰曌嫮偡傞丅 |

|

| 俆寧俇擔 |

婽峛曇傒偺鈺 |

暆俉儈儕岤偝侾丏侾儈儕偺廛偱婽峛曇傒偺楙廗偺堊鈺傪俁屄嶌惢偟愭惗偺巜摫傪庴偗傞丅丂俆寧俀侽擔暿晎偱嶯抾乮敀抾俀広俉悺乯傪俀懇乮3150墌乯峸擖 | |

| 俆寧侾俁擔 |

榋偮栚曇偺巐妏側饽 |

榋偮栚曇偱巐妏偵棫偪忋偘 | |

|

俆寧侾俉擔

乣 俈寧俈擔 |

婽峛曇傒僶僗働僢僩 |

嶯抾乮敀抾俀広俉悺乯偱岤偝0.5儈儕丄暆俈儈儕偺廛傪100杮傪嵦傞丅俈俀杮傑偱曇傒忋偘偨傜曇傒娫堘偄偑俁屄強傕偁傝僶儔偟偰枖曇傒巒傔傞丅俇寧俉擔偼愭惗偺巜摫偑偁傞擔偩偑揷怉偊偱媥傒丄俈俀杮曇傒忋偘偰棫偪忋偘傪奐巒丅偲偵偐偔擄偟偄俁抜曇傫偩傜娫堘偄俁屄強丄壗搙傕壗搙傕曇傒偐偊偰偄偨傜廛偑妱傟偰偟傑偭偨偑屻栠傝偼弌棃側偄偺偱偦偺傑傑侾侽抜曇傫偱尒捈偟偨傜栚偑棊偪偰偄偨丅傑傑傛丅 |

|

|

俆寧俀俈擔

乣 俈寧俀俀擔 |

榋偮栚曇偺巐妏側饽 |

榋偮栚曇偱巐妏偵棫偪忋偘丅墢抾偺惢嶌丂榋偮栚曇偺僶僗働僢僩偑弌棃傑偟偨丅 |

|

|

俉寧俀係擔

乣 侾侾寧俀係擔 丂 |

栐戙曇傒偺攦偄暔饽 |

嶯抾乮敀抾俀広俉悺乯偱岤偝0.4儈儕丄暆4儈儕偺廛傪165杮傪嵦傞丅俁杮旘傃栐戙傪俀俇抜曇傫偩傜曎摉敔偲摨偠條偵俆丄俁丄侾偺曵偟偱俀俆抜曇傒丄鑇偱棫偪忋偘偰偄傑偡丅庤抾懌抾傪庢傝晅偗姰惉偟傑偟偨丅

丂 |

|

| 俉寧 | 壞媥傒 | ||

|

俋寧俀俁擔

乣 俁寧俀係擔 |

巐曽栐戙偺壴饽 |

嶯抾乮敀抾俀広俉悺乯偱岤偝0.4儈儕丄暆4儈儕偺廛傪86杮傪嵦傞丅栐戙曇傒偺栐栚傪曄峏偟俀侾噋傑偱曇傒忋偘傑偟偨丅丂栐栚偑嵍偵嬋偑偭偰偄傞偺偱廋惓偟懌抾丄墢抾傪庢傝晅偗傟偽姰惉偱偡丅

敿擭偐偐偭偰傛偆傗偔姰惉偟傑偟偨丅偦偺娫寧幱傪侾枩俉愮墌丄偐側傝崅偄攦偄暔偵側傝傑偟偨丅 |

|

|

侾侽寧俁侽擔

侾侾寧侾俇擔 |

抾偺敯嵦

桘敳偒 |

抾傪敯嵦俁丏俉倣偵愗傝丄俀廡娫怮偐偣偨屻丄桘敳偒傪幚巤 |

|

|

侾俀寧侾係擔

乣 俀寧侾俀擔 |

媏掙曇傒偺惙傝饽 |

堦嶐擭嶌惢偟偨媏掙曇傒偺惙傝饽偺曄宍僶乕僕儑儞丂潃偠傝巭傔

戝偒偝偺堎側傞暔傪俁屄嶌惢偟傑偟偨丅 |

|

|

係寧俆擔

乣 俉寧俁侽擔 |

榋偮栚曇偺拑榪饽 |

嶯抾乮敀抾俀広俇悺乯偱岤偝0.5儈儕丄暆4儈儕偺廛傪42杮偺廛傪庢傞丅搑拞丄僛儞儅僀嵦傝偲懅巕偺帠屘巰偵傛傝俀儢寧娫拞抐丅

棫偪忋偘傞慜掙偵敵傪擖傟愜傝曉偟掙晹暘偱侾抜曇傒忋偘偰巭傔傞丅 |

|

|

俉寧俁侽擔

乣 侾侽寧係擔 |

巐偮栚曇偺僷儞饽 | 嶯抾乮敀抾俀広俇悺乯偱岤偝0.5儈儕丄暆4儈儕偺廛傪104杮偺廛傪庢傞丅廲19噋墶26噋宆巻傪嶌傞丅廛俀杮儁傾俀俇杮32.5噋偺惓曽宍偵曇傓丅從偒鑇偱棫偪忋偘傞丅掙偐傜俋噋晅嬤偵暆2倣倣岤偝0.3倣倣偺廛傪擖傟傞丅 |

|

|

侾侾寧俁侽擔

乣 侾寧俀係擔 |

悈愗傝饽 | 惵抾丄掙曇傒巐偮栚曇暆俇丏俁噊岤偝侽丏俆噊掙偺戝偒偝侾俆噋丂栐傂偛暆侾丏俀噊岤偝侽丏係乣侽丏俆噊挿偝俁倣亊俀丂暆侾丏俆噊岤偝侽丏俆乣侽丏係俆噊挿偝俆倣亊俀丂姫偒廛暆侾侽噊埵乮弌棃忋偑傝偺捈宎偱寛傔傞乯岤偝侽丏俆噊掱搙挿偝俆倣丂墢侾丏侾噋 愜巭傔枖偼潃偠傝巭傔 |

|

|

侾寧俀係擔

乣 俁寧係擔 丂 |

抴鍋偺憙掙壴饽 | 嶯抾乮敀抾俀広俇悺乯偱岤偝0.3儈儕丄暆2儈儕偺廛侾俆侽杮丄俀杮儁傾偱抴鍋偺憙侾俀杮丂丂丂寢嬊俀係杮亊俇偱侾係係杮偺廛偑昁梫丄抴鍋偺栐憙俁杮旘傃戙侾俀抜曇傫偱從偒鑇偱棫偪忋偘丄栐憙俁杮旘傃戙俇抜丄塃幨恀偺條偵曇傓 |

|

|

俁寧俆擔 乣 俇寧俉擔 |

婽峛曇傒偺嶮 | 嶯抾乮敀抾侾広俁悺乯偱岤偝侾丏侾儈儕丄暆俉丏俆儈儕偺廛俆係杮丄宆巻侾俆丏俆噊娫妘乮俉丏俆亄俈噊乯俋抜傪嶌傞丅丂墢抾挿偝侾侾俆噋暆侾侽噊岤偝俁丏俆噊丂枏昞挿偝侾侾俆噋暆侾侽岤偝俁丏俆噊丂棤挿偝侾侾俆噋暆俋噊岤偝俁丏俆噊 |

|

|

俇寧侾俆擔 乣 俋寧俇擔 |

儔儞僾僙乕僪 | 嶯抾乮敀抾俀広乯偱岤偝侽丏係儈儕丄暆係丏侽儈儕偺廛俉侽杮丄儔儞僾僙乕僪丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂係侽杮偱椫屖曇傒亊俀丂丂儔儞僾僙乕僪傪嫴傒 |

|

|

俋寧10擔 乣 侾侾寧俆擔 |

摛晠僇僑

僶僗働僢僩 |

嶯抾丂傂偟偓抾丂暆22噊挿偝165噊亊俀丒挿偝220噊亊係丂暆25噊挿偝165噊亊俀丂棫僸僑丂挿偝370噊丂岤偝1噊丂暆7.5噊丂恎亊5丂旂亊俈丂曇僸僑丂岤偝1.3噊丂挿偝220噊亊10丂165噊亊10丂懛丂暆1.4噊丂挿偝130噊亊4丂挿偝900噊丂暆2.0噊丂岤偝1.0噊亊6丂丂奜墢丂挿偝930噊丂暆11.0噊丂岤偝3.0噊丂撪墢乮恎乯丂挿偝930噊丂暆10.0噊丂岤偝3.5噊丂 |

|

| 椫屖掙偺壴饽 |

丂

丂