(1981年秋の記録)

(第23回)

吉賀信市

19.キャラバン(復路その1)

10月29日 晴れ

グンサのキャンプを撤収。8時30分、復路のキャラバンが出発する。

人数の総勢は25人となる(隊員:3人、リエゾン:1人、シェルパ:2人、メールランナー:1人、ナイケ:1人、ポーター:17人)。往路よりも30人ほど少ない人数である。

いよいよ、帰るとなるとこのグンサの風景をなごり惜しく思う気持ちが湧いてくる。

そして、恋焦がれる想いでやってきたジャヌーの麓から遠ざかって行くことになる。

もし、許されるならばこの地に何年か住み何度もジャヌーに登りたいものだ。しかし、それは許されることではない。この地に再びクライマーとして来ることができるであろうか…・?。いつまでもそんな想いに浸っていても仕方がない。

ポーターの後を追いゆっくりと歩きはじめる。歩行に支障があるほどではないが足の指が痛む。篠原、森口は指がしびれるような痛みがあると言う。

今朝、靴を履く前に足を診たが外見上は顕著な変化はない。すこし白っぽい感じで幾分血色が良くないように見えるだけである。

3〜4日も歩けば痛みもなくなるだろうと思い休憩をとりながらゆっくりと歩を進める。

アンテンバー(シェルパ)はどこかの民家でチャンでも飲んでいるのか昼ごろになってもまだキャラバンに追いついて来ない。

BCに降りて以来6日間ほとんど動かずにキャンプで食べて飲んでばかりしていた。その為に胃が拡張して食べる量が多くなった。

いままで、シェルパやポーターたちの食事の量を見て「身体は大きくないのに何と多く食べるものだ」と感心すると言うか驚いていた。しかし、今では私たち3人も彼らに負けない程の大食漢になっている。

満腹になった時、胃の辺りを見るとシャツの上からでも胃が盛り上がっているのが分かるほどである。

このような胃袋ではシェルパが作ってくれたランチ(弁当)の量ではとても胃は満たされない。3個くらいは軽く食べるであろう。

キャラバンは快晴、無風の空の下、足の指は痛むが順調に進む。ルートは登り下りの小路が続き急勾配の登りになると額に汗が流れる。

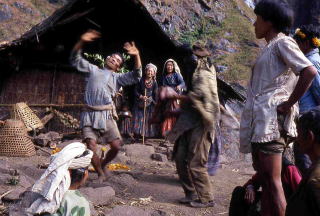

途中、住民が集まり楽しそうに踊っている小さな集落のなかを通る。そこではチャンやロキシーを飲みながらおじさんもおばさんも満面の笑顔で踊っていた。今年の収穫を神に感謝する行事である。一年で最も楽しい娯楽のひとつなのかも知れない。

収穫の踊り

15時ごろには本日のキャンプ地ギャプラに到着する。さっそく、近くの民家に入りチャンを飲みながら囲炉りの火でトウモロコシを焼いて胃袋を満たす。

10月30日 晴れ

ポーターの集まりが早く7時30分に出発。

帰りの荷物の重量は30kg弱と軽い。また。路は平坦でありポーターたちの足取りも軽い。

ゆるやかな下りが続きキャラバンは軽やかに進む。

この辺りでは行き交う人に一日に3〜4回出会うほどである。それでも人々の往来で路が踏み固められて往路の時よりも格段によくなっている。13時には早くもアムジサッサに到着。キャンプ地は往路の場所とは違うが同じような草地である。

草むらを歩いてもズボンにズカがくっ付かない。この時期になるともうズカはいないようである。

10月31日 晴れ

7時すぎに出発する。ポーターの人数が少ないと出発の準備は早く済む。今日のキャラバンは急勾配の下りが続くルートである。標高がどんどん低くなって行く。

きつい下り坂のために足を踏ん張る。その度に足の指が痛む。我慢して歩かなければならない。

時折、路沿いにコスモスが咲いているのを見かける。この辺りの気候は日本とほぼ同じくらいであろうか。水田の稲穂はもうすぐ刈り取りできる状態のようである。

14時に今日のキャンプ地ヘロックに着く。ポーター(17人)はヘロックの村人である。

それゆえ本日のキャンプ地を彼らの村、へロックとしたのである。ポーターにグンサからヘロックまで3日分の賃金を支払う。

彼らは賃金を懐にそれぞれ家族の待つ家に帰って行った。今日のアムジラッサからここヘロックまでの行程にて標高が約1000m低くなっている。1000mも低くなると昨日よりも暖かく感じる。

11月1日 曇り

出発の準備を終えたがポーターの集まりが遅い。自分の家からなのでやむを得ない事か。

急いで出発する必要もない。しばし、待つとしよう。8時30分ごろに全員が揃い出発する。

今日は昨日までよりも平坦な路となり指の負担も軽く幾分楽である。

しかし、時折出現する川の徒渉は苦痛であった。靴とズボンを脱ぎそれを小わきに抱え痛む足で冷たい水の中に踏み込む。水は往路時よりもいっそう冷たさが増して距離のある徒渉では足の感覚が無くなるほどであった。

厳しい?箇所を通過すると13時ごろには本日のキャンプ地チルワに着く。

今日は時間が十分すぎるほどある。何か美味いものを喰いたいものだ。民家の周りをニワトリやヒヨコが走り廻っているのが目に付く。

村の風景

よし、これを5〜6羽絞めて料理するとしよう。飼い主に丸々と太った若鶏を指差して「売ってくれ」と頼むが「ダメだ」と断わられる。

その代わりに飼い主が指差したのは肉の硬そうな老鶏ばかりであった。それはそうだろう。これから多くの卵を産む若鶏は売れないのである。

「仕方がない」と、飼い主が指差す老鶏をシェルパと捕まえにかかる。近寄ると‘バタ、バタ’と羽を広げて2〜3mほど飛んで逃げる。いつも放し飼いにされている鶏はすばしっこい。数人で追い囲んでやっと捕まえる有様である。

やっと捕らえた鶏を絞めるのをモタモタしているシェルパに代わり吉賀がククリで処理をして引き渡す。

今晩の夕食のメニューは老鶏のモモ焼きと鶏肉をたっぷり入れたカレーと餃子である。準備ができるまで民家の囲炉裏端でチャンを飲んで待つ。

アルコールの薄いチャンでも何杯もお代わりをするとほろ酔い気分になる。アルコールが廻ると指の痛さも気にならなる。

靴下を脱いで見て診ると足が少しむくんでいる。履いている靴がきつくなって来たようだ。

11月2日 曇り

昨夜は足が「ズキン、ズキン」と痛んで寝付けなく夜中に何度も目が覚めた。

キャラバンは7時半に出発。往路時に道なき道であったタムール河の右岸は人通りが頻繁になったようで踏み固められてけっこう良い路に変わっていた。

それにしても河を流れる水量はびっくりするほどに少なくなっている。往路時の轟々と音を響かせ流れていた面影はない。流れる水も褐色の濁流ではなくある程度澄んだ水となって静かに流れている。

水田ではところどころで稲刈りが始まっている。この辺りまで来ると行き交う旅人が目に付くようになる。

その旅人や村人の話ではタブレジョンを飛び立った飛行機がビトラ付近で墜落。乗っていたパイロットと乗客全員(10人)が死亡したらしい。

そして、今はカトマンドゥへは飛行機が飛んでないとのことである。私たち3人は足の痛みで歩くのが嫌になっている。そこでタブレジョンからは飛行機でカトマンドゥに飛ぼうと思っていたのである。

それがどうも乗れなくなってしまったようである。タブレジョンに着いて確認するとしよう。

復路のキャラバンは気候がよくなり往路時のように暑さ凌ぎの休息をとる必要もなく順調に進む。一日に二日分歩くことも可能である。14時ごろにミルトン着。

さっそく、チャンを求めて近くの民家に入る。土間ではちょうどロキシーを作っている最中であった。

かまどにモロミを入れた鍋をかけて沸騰させると湯気が立ち上がる。それを逃がさないように笠を逆さにしたような器で受ける。湯気の冷えた雫がポトン、ポトンと土間に置いてある容器に溜まっていく。この溜まり水が度数20前後のロキシーである。

最もシンプルな蒸留方式である。まだ、生暖かい出来たばかりのロキシーを味見させてもらう。

17時ごろに夕食を済ますと後はすることがない。時間を持て余しぎみである。ロキシーでも飲まなければ時間が経たない。

チャンとロキシーの違いは、醪に熱湯を注ぎその上澄みを飲むのがチャン。もろみを蒸留して作るのがロキシーである。

この辺りでは民家の中にはランプが下がっていない。家の中の明かりは囲炉裏の炎だけである。ケロシン(灯油)が手に入りにくいためなのか。

11月3日 曇り

昨夜も足の痛みで夜中に何度も目が覚める。今日もキャラバンの出発は7時30分。

復路になると目に入る景色に対する新鮮さが薄れておりカメラのシャツターを切る回数は往路時よりも少ない。キャラバンは若干退屈気味である。

往路時に斜面が崖崩れして通過するのに難儀した箇所にさしかかる。今は人の足跡もなかった斜面が人々の往来により踏み固まって立派な路?になっている。

この路がまた、春の雪解けの頃になると土砂の崩壊で流れてしまう。これの繰り返しなのであろう。ヒマラヤの麓に住む人々は非常に厳しい、自然による苛烈な環境のなかで生活している。

まもなくルートは狭い路からタブレジョンへと続く広い登道に変わる。11月の曇り空なので坂道を登り続けても汗をかくことはない。道筋の街道樹の間からセミのような鳴き声に似た虫の音が聞こえてくる。どんな昆虫が発している音であろうか。

息を切らして坂道を登りきった台地がタブレジョンの町である。11時30分、午前中に着く。往路と同じ場所にキャンプを張らせてもらう。

ジャヌーとカンチェンジュンガ

さっそく、村人に飛行機のことを確認するとやはり墜落して飛んでいない。ダランバザールまで歩かなければならないことになった。

飛行機に乗ることができず残念と言うべきか、乗って落ちなくて良かった思うべきかいずれであろうか。

3人共、足が少し浮腫み靴が窮屈になり指先が靴に当り歩き辛い。そこで大きめの靴を買いに商店街へと出かける。

私たちがいま履いているタイプの靴はどこの店にも置いてない。仕方なく靴底が薄くてクッションが効かない中国製品を買う。明日から履き替えて様子をみることにする。

今回はキャンプで使用する薪を苦労することなく普通の値段(30kg/12Rs、約240円)で入手することができた。

キャンプに帰るとお湯を沸かし痒い頭に石鹸を付けてゴシゴシ洗う。汚れが落ちてすっきりし頭が軽くなった気がする。前回洗ったのは2ヶ月ほど前だったと思う。

夕方になると一時的に雲が流れて遠方の空にジャヌーとカンチェンジュンガの白い姿が浮かんだ。

11月4日 曇り

昨夜は一時大粒の雨が天幕を叩いた。朝には雲が流れて青空がのぞいている。今日は良い日和になりそうだ。この数日は青空が少なく写真が撮れない退屈なキャラバンとなっていた。

タブレジョンを7時30分に出発。荷物を少し整理しポーターを15人とした。

町の大通りをキャラバンは進む。子供たちが教科書を入れた布袋を手に提げたり、小脇に抱えてして登校している。タブレジョンは東部ヒマラヤの町である。通りには近郊の村々からやって来た人々の往来が多い。

タブレジョンの大通り

大通りを過ぎると往路と同じ坂道を下ることになる。私たちは昨日買った靴を履いて歩いている。靴の大きさは余裕があるのにどうしたことか足が痛い。踵が痛むのである。

新しい靴は薄いゴム底だけで衝撃をやわらげるクッションがなく踵にもろにひびく。そのために踵が痛いのである。まるで裸足で歩いているような感じだ(ポーターには裸足の者もいる)。とても我慢できなくなり今までの靴に履き替える。歩いてみると踵には衝撃が伝わって来ず歩き易い。

長年、踵の厚い靴を履き慣れているために体重のかけ方が底の薄い靴に合わないのであろう。

そして、しばらく歩いて‘あっ’と気づいた。なんと足の指が痛くない。治っているではないか。つい先ほどまで痛んでいたのがうそのようである。毛細血管の端まで血液が行き渡り完全に回復したのであろう。アタック時のダメージが回復するのに2週間を要したことになる。

12時ごろにドバン着。まだ時間が早いのでもっと先まで進むことにする。

民家の佇まい(ドバン付近)

集落の傍を歩いていると少し色づき始めたミカンの木があるのが目に入る。ビタミンCを補給するとしよう。

さっそく、民家に行き交渉をして10個/1Rs(20円)となる。自分で木に登りもいで食べてみる。日本のミカンとほとんど同じ味である。

この辺りは標高が600〜700mほどでキャラバンルートでは最も低い地域である。したがって水田が多く稲の刈り取りはすでに終わっているようだ。水田が多いために生活も豊かなのであろう。立派な家も多い。

15時すぎにキャンプ地に到着する。稲刈りの終わった田んぼの一隅である。(つづく)