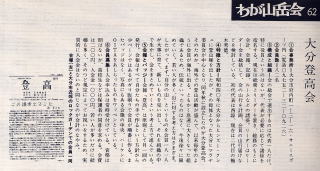

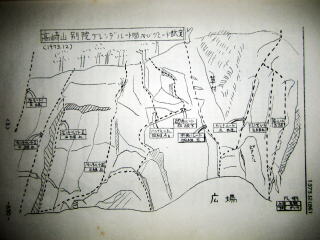

別院ルート図

別院ルート図クリックすると精細画像になります。

別院岩場カンテルート最下部を登攀する高瀬

「昨年夏の笠ガ岳のアクシデント以来、自律神経失調症、パニック症状、腰椎椎間板症等に悩まされ続けてきたのですが、ここにきてようやく開き直ることができつつあります。編集長にはいろいろ揶揄されるが、来年夏には永年の念願である、前穂北尾根に行きます。還暦を過ぎ残された岳人人生もあと数年ではないかと思った次第で、その後には長次郎谷からの剣、八峰、さらに黒部源流赤木沢遡行と夢だけは持ち続けています。みなさんも来年夏に涸沢集合いたしませんか!! 」(当HP掲示板2011年11月19日(土)11時09分43秒書き込み )ということで、長い間の沈黙を破ってやっとこさ高瀬が動き出した。どうやら大鋸、小鋸ですっかり自信を取り戻したらしい。いや、それよりも編集長こと私の、長い辛抱と言おうか気の短さと言おうか、何かとウエブ上で‘揶揄’と称する諸々が功を奏したと言えようか。

来年の前穂北尾根を目指してまずは手始めにこのところの懸案事項でもある高崎山別院岩場。もちろん、自分のバランス感覚や岩登り技術の再確認のためではあるが、それよりももっと大きいのは二人とも絶えて久しく別院から遠ざかり、大袈裟にいえば「喪われた岩壁 大分登高会の青春群像」を求めての「高崎山別院再訪」でもある。

11月27日 約束の午前9時少し前に田の浦ビーチ駐車場に着くと、既に30分ほど前からお待ちかねの高瀬の笑顔がそこにあった。「昨夜からいつになく気持ちが高ぶりましてね。早めに来てしまいました。」・・・無理もない。足繁く通っていたのはもう30年以上も前のことだ。我々の岩登りの原点は別院にあるのだから。

高崎山自然動物園のゲートで‘登山’である旨事情を話し、係員から示された登山届用紙にその場で記入・提出して岩場を目指す。

この付近は数年前(もっと前かも)の豪雨の際土石流が発生し国道にまで達したため、その事故をきっかけに砂防堤ができており、そうでなくても、かつて頻繁に通ったとはいえ30年以上も前のこと、岩壁へのアプローチに記憶が定かでない部分も多々ある。

ゲートすぐ横の沢を登って行くとすぐに大きな砂防堤にぶつかる。これを右に捲きいったん沢に下るも急なせり上がりになっており、「どうも違う」。別な沢・・・サル寄せ場の方に移動してみると上部に別の大きな砂防堤がある。見上げると大きな谷のここが基部と容易に判別され、かつての記憶が少し甦ってくる。以前通い詰めていたころは沢伝いに左岸(向かって右側)の踏み分けを登り詰めたはずだが、結構大きな堰堤は左側(右岸)が藪こぎが少なく楽そうに見える。藪こぎや足場の悪いゴーロに苦戦しつつ結局、大小5つの砂防堤の左側を高捲きし6つ目の砂防堤の上に立った時初めて目指す壁の一角が現れた。大部分は雑木林に覆われ、昔もそうであったように今でもこの岩場の全体像はカメラに収めることはできない。結局、岩壁基部までゲートから50分ほどもかかってしまった。

別院岩場までの行く手に立ちはだかるゴーロや堰堤

壁は想像していた以上に青ゴケに覆われ草付きの中にわずかに岩壁(いわかべ)がモザイク状に見られるといった様子。つい数ヶ月前本匠の明るい岩壁を観てきただけに、何とも陰湿な、青ゴケや草付きを差っぴいたにしても、こんな壁によくもまあ足繁く通ったものだとの気持ちと、30数年ぶりの懐かしさが入り混じった複雑な思いが込み上げてきた。かつてくつろいだりしていた基部の広場は、右俣の上部からの土石流の影響であろうか、大小の岩石や砂利により1メートルほど嵩上げ状態。気になる残置ハーケン、ボルトは既にリングが錆びて失せているものなどもあるが、思った以上にしっかりしたものも見受けられる。我々世代の岳人たちが去った後に打たれたものかもしれないが、それでもかなり錆びており、このところ人の立ち入った気配はまったく感じられない。

高崎山別院岩場・・・壁に向かって左から右に連続写真

さて、まずは小手調べとばかり、高瀬がカンテルートを試登すべく取りつく。このルートは、昔はここを訪れる者は皆、ウォーミングアップをかねて岩場到着後最初に取り付いていたし、新人が最初に登らされることからも、難易度が低い。中間より少し上にハーケンが1本あったと記憶しているが、実質ノーザイルに近く、それでも三点支持やホールド、スタンスを確認しつつ、20歳代半ばであった当時は難なく登っていた。30数年ぶりの今日、あらためてルートを観察するに、かつての記憶ほどには、そうたやすくはなさそうというのが岩場を見上げての実感。

しかし、ここを最初に登る高瀬はわりと軽やかに5メートル上のテラスに抜けた(冒頭の写真参照)。さて、お次は私の番。もちろんザイルを上から垂らしてもらう。クラックに足を入れながら身体を左に振られ気味に、ずり上がるように登る。その姿たるや何ともぎこちないであろうことは自分でも分る。「狭間さん、その足の置き方はないでしょ!昔クライマーの片鱗が登り方にまったく感じられないなあ、もう」と手厳しい高瀬。

このカンテルートの下部わずか5メートルを繰り返し試登しルートファインディングの眼を慣らし勘を取り戻し身体を温めたうえで、いよいよカンテルートの核心部にまず高瀬が取り付く。ところが上に一歩も進めない。小さなホールドやスタンスがあるが、やや湿った感じの岩肌の感触、それに青ゴケなどもあり、「どうも靴底がスタンスや壁面にしっかりグリップしたという感触がない」と高瀬は言う。「ではでは、どれどれ」と交替してみるがこれはポーズだけの私。

他のルートに転戦といっても、カンテルートが登れなければ、凹角ルートは言わずもがな。左側のジェードルも意外に手強く、前夜神経の高ぶりを覚え、勇んでやってきた高瀬としてはこのままではまったくの消化不良、不完全燃焼だ。一方の私はと言えば「高崎山別院の岩場再訪」そのものが目的であり、この岩壁の前に立ち「かつての大分登高会の青春群像」に想いを馳せることで、所期の目的は果たしたという気持ちが強い。手も足も出ないからといって、悔しさは高瀬ほどにはない。

冒頭のメールにある‘来年の前穂北尾根’に向けての景気づけの意味合いもなくはなかったのだが、「別院が登れなかったからといって北尾根が登れないわけではない」、「どこかもっと明るく快適な、かつ比較的やさしい岩場はないものか、来春までの課題ですね」と意気軒高な高瀬。

30数年ぶりの再訪

どう考えても、お世辞にも、見た目、どこにも誇れる‘我がホームゲレンデ’と自慢できるほどではない、この岩場、かつて青年期土曜日の午後、何十回となく通い詰めたこの岩場、もう少し難易度が高ければもっと岩登りが上手になったかもしれないのにと思うこの岩場、それでもここには青春時代の思い出の多くが凝縮されていることには間違いない。再訪してもう一度だけでも岩に触れてみたいと、気がかりになっていたその気持ちはここにきて払っきれた感じだ。「あの凹角のところは、その基部を右側から回り込んでよく利いたハーケンを頼りに吊上げ気味に身体持ち上げ、左の枝に手をかけてどうにか抜けられる・・・」、「その横のハングは安東さんがアブミ使わんでカラビナのかけ替えだけで登ってたな」などと往時を忍びつつ、かつての仲間たちを思い起こしつつ、しばしの時を過ごした。(2011.11.28,狭間記)

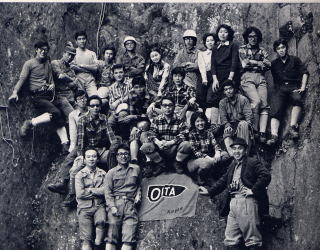

【後記】「高崎山別院岩場 再訪」の記事に対して、また、それに関連して後日トップページにアップした、盛況を極めた当時の写真に対して、多くの反響・感想が寄せられましたので、以下に紹介します(2012.1.5)。

|

|

|

|

|

|

|