|

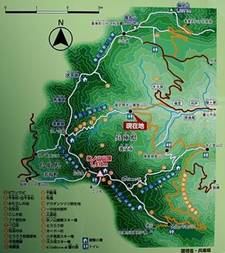

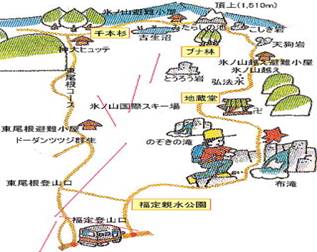

初冬の氷ノ山ライトエクスペディション ○思惑の違い ○アプローチと出立にまつわる考察 霜月は26日金曜、出張先の唐津から直接駆け付けた挟間兄と合流し、20時過ぎに門司を出立。北九州都市高速~九州道~中国道~山陽道~播但道を経て登山口の兵庫県養父市関宮の福定親水公園まで6時間余り、557㌔を走って、翌27日未明に到着。山陽道走行中は下弦の月に照らされおだやかな快晴夜中であったが、播但道を降り但馬の国に入るとにわかに曇り、登山口の福定親水公園到着時には冷たい小雨と化していたのだ。さすがに日本海側気候だわぃとしばし感心しつつも、気を揉むのは当たり前だよね。 しかし4時間ほど仮眠して目が覚めると、何と暁の空は快晴ではないか。ここ2週間、この地の天気はすっきりしていなかったので、まさに運が我々にピンポイントで味方をしてくれたのだった。 さて闇にまぎれてこの福定親水公園駐車場に乗り入れたのは我々のみだったが、朝起きると二台の車が横付けしてあり、ちょっと気になった。分乗した若者男女五人組だったが、黎明からはしゃぎまわる気勢に圧されて起きたようなもの。女性三人は今年の流行語にもなった、山ガールのファッションよろしくスカートにスパッツの出で立ちで、ちょっと華やかではある。聞けば神戸の住人で我々と同じく、氷ノ山越から山頂を目指し東尾根を下る、縦走コースを取るとのことだが、皆初めての山と言うから (一緒に登る訳ではないが) 非常時に頼れる存在にはなりにくいか。しかしほぼ同時刻に出立した貴重な登山仲間という意味において、何となく親近感が湧いたのも不思議ではなかろう。おっと山ガールの存在があったのは否定しないよね、挟間さん。 ○冬枯れの登山口から新雪きらめく山頂へ、そして眺望ルポ 稜線到達までは紅葉の名残りを観賞しつつ冬枯れの森を歩いた。先ずは沢沿いに名もなき滝を横目で眺め、登山道正面に現れるは一枚岩を滑り落ちる布滝のいさぎよさ。視界すっきりの落葉の森だからこそ、滝を愛でるに格好のシーズンという訳だ。 ルートはここから沢を離れ尾根に取り付きぐんぐんと高度を稼ぐが、尾根で隔てた南側の谷には不動の滝がかかり、ちょっとした滝巡りコースなのだ。でこの尾根筋のコースは落葉のブナの森に朝日が映え、特に逆光の登路では先行する挟間兄のシルエットが、切り絵のように視界に収まり、メルヘンチックな趣とほのぼのとした雰囲気を醸し出すのだ。こだわり還暦おじさんもシルエット化すれば可愛いもんじゃな、と独りほくそ笑み突き進むのみ。     福定親水公園駐車場の朝 落差65mの布滝が迫る 還暦おじさんもシルエットは可愛い?落ち葉のトレイルを登る さてそれもかつて文太郎が豪雪の中、夜を明かした地蔵堂を過ぎると、尾根も顕著になり、谷を挟んで稜線上南方の高まった位置に、白く輝く氷ノ山の山頂と思しき隆起が分かる。その位置関係からまだずいぶんと登らねばとの思いと、未知なる高みへの期待が交錯して、気分は高揚、気合も入ろうというもの。もちろん時間的にも余裕があり、快晴無風のシチュエーションだからこその感慨かもしれない。 で落ち葉のトレイルにちらほらと積雪が混じってくると稜線も真近だ。その氷ノ山越には1時間35分余りで到達したが、古くは因幡と但馬を分ける国境の峠(1250m)に辿り着いた旅人は足を休め、明るくなだらかな尾根の先にどっしりと構えた、氷ノ山の頂を見上げながら畏敬の念にとらわれたことは想像に難くない。そんなことを知ってか知らずか、我が相棒殿は付近の探索に余念がなく、峠の傍らに安置された地蔵様の顔相を眺め経文?を読み、せわしく避難小屋に立ち入っては「なかなか小綺麗にしているのぉ」などと感心しきりの体。山への情熱の一部は、こんなやぶにらみ好奇心を駆り立てるものなのか、いやはや恐れ入りまする(ほら先を急ぐよ)。     国境の氷ノ山越に到達 樹氷越しに山頂を仰ぐ ブナの老木に語りかけるの図 樹氷と巨岩・こしき岩 閑話休題、ここから山頂へはクマザサやブナ、ミズナラ等の林に覆われた稜線沿いに南東へ1時間ほどの歩程である。風景も一変し、わずかながらの積雪に霜柱も交えた明るい縦走路を踏み締め、びっしりと張り付いた霧氷きらびやかな林を辿る登路は新鮮で楽しい。しかもこの霧氷、方角と斜度のあんばいでキラキラと逆光に輝き、絵にも言われぬシーンが現れて言葉を失うほど(ちょっと大袈裟かな)。そんな道中も小さなピークを三つ越えると、山頂はいよいよ近くなり、仙谷コースと合流する。そして雪で覆われた山頂の前衛峰ともいえる巨岩・こしき岩を回り込むと、山頂への木道へと繋がった。振り返ると、氷ノ山越の背後に佇む赤倉山(1332m)から山頂直下へ至るまで、稜線部分のみ霧氷の帯が連なり、高度をちょっと下げると山稜はセピア色に染まった冬枯れの景に変わる。その対比が際立って目に焼き付いたのだった。 さて逆光に浮かぶ山頂避難小屋のシルエットをめがけて木道をひと登りで、フッと天が抜け念願の山頂だ。うっすらと新雪に覆われた広場は展望台そのもので、南面はクマザサや低木を新雪が包むなだらかなスロープが広がっていて、寒風さえ我慢すれば眺望は申し分ない。北には指呼の距離に広がるたおやかな鉢伏山(1221m)やハチ高原、北西18㌔には国境(県境)沿いの雄峰・扇の山(1310m)、南西角には遠く岡山の秀峰・那岐山(1255m)などなど未踏の山々をしっかりと確認できたが、惜しむらくは伯耆大山だけが頂稜部分を雲に隠しその全貌が望めなかったこと。今春、三瓶山から東へ90㌔の位置に、累々と連なる山並みから頭ひとつ抜け出た彼の山の全貌を見出せたのは望外の喜びだったが、まさに氷ノ山からは西へ90㌔の位置にあ     北斜面を登る 山頂台地の中央に避難小屋が 山頂にて眺望を欲しいままに 氷化したきらめきの古千本杉 り、東西の大関を従えた一人横綱を因縁づけるのに、この目でしかと確認したかったという個人的こだわりを吐露しておきたい。おっと挟間兄は早々と避難小屋に引き篭もり、昼食のレトルトシチューを温めんと忙しの身。「眺望より食い気優先かい?」と揶揄する間もなく、「ホイ、栗さんの分!」と先に茹で上がったアツアツの袋を開封して差し出すに及んでは、口に出さずによかったぜ、ホッ。そして低頭、謝々なりである。 ○東尾根を一気に下り、山麓にてスキー産業の行く末を考える 下山路は火口跡と言われている古生沼(こせぬま)の縁を通り、樹氷化した古千本杉の原生林を抜けて、なだらかで明るい南東尾根を下ると、神大ヒュッテまではわずかである。“おゆぴにすと(HP)”のトップページで管理人殿が述べていたように、氷ノ山一帯には山小屋が多く、しかも皆一様に床は嵩上げして、急傾斜の屋根を持つ。冬期はいかに豪雪に見舞われるかを如実に物語っていると同時に、登山や山スキーで入山する人にとって心強い存在であろう。ただ唯一この神大ヒュッテだけはトンガリ屋根にあらず、大ぶり凡庸な造りで趣を異にしており、神戸大学の管理で入室は適わない。しかし南東面の開けた疎林に建ち、庇のあるウッドデッキは出入り自由なので、今日のような小春日和なら日なたぼっこや昼食小憩にピッタリの場だったのだ。 と言うのも山頂で最初に会った神戸からのおじさんは、感心にも山頂小屋をきめ細かく清掃した後、昼食でも取るのかと思いきや、そそくさと下山してしまい潔かった。ところがこのウッドデッキの占有者として再会したのだから、ちょっとビックリ。風もなくポカポカ陽気の下、缶ビール片手に愛妻?弁当をパクつく図が絵になっていて、なるほど通い慣れたこのおじさんにとって、取っておきのスポットでのひとときだったのだ。もっとも慌しく入山した我々は、山頂乾杯用のビール入手もままならなかったので、どうも挟間兄の視線は旨そうに飲む彼の手元に集約されていたようにも思える。まぁここは勝手な主観は排除せねばなるまいて(アッ言ってしまったか)。     神大ヒュッテでくつろぐ のどかな東尾根を下る 東尾根避難小屋から谷へ下る 侘しさが漂うスキーゲレンデ でしばし休憩の後、北東へ折れて東尾根へ取った。ところどころは雪解けとも霜溶けともつかぬずぶずぶ道になっていて、迂回したり、跳び越したり、観念して突っ切ったりもしたが、概ね快適な下降路をずんずんと下った。一気に高度を落とすと顕著な尾根に出て、葉を赤く染めたドウダンツツジの群落 (説明版で分かった) に出くわす。そしてこれを抜けると、落葉の林越しに氷ノ山国際スキー場の狐色のゲレンデやリフト、その下のロッジらしき建物も垣間見えてきて、意外にも里の近いのが分かった。するとまもなくとんがり屋根の東尾根避難小屋が現れ、尾根伝いもこれでおしまい。ここからは昼なお暗い杉林を急降下し、13分ほどで森が抜けると東尾根登山口、すなわち氷ノ山国際スキー場の東端に降り立ったのだ。後は出発点の親水公園までスキー場を横切りながら、くねくね舗装路を2㌔ばかり下るのみ。つまり実質的な山歩きは東尾根登山口で終わり、ポカポカ陽気の中、のんびりウォーキングに切り替えて山里を目指した訳だが、遠路はるばる、念願の氷ノ山縦走登山は思ったよりあっけなく終わったのだった。 しかし麓に降りてちょっとした違和感を覚えた。シーズン到来には間のある、雪片のひとかけらもないスキーゲレンデは、ただ単に荒れた草原をさらけ出しているだけで、経年を経たリフト廻りやうらびれた休憩ロッジなどと相俟って、侘しさばかりが目に付いたのだ。のどかで開放的な山麓ウォーキングなのに、自分でも何故そんな思いに至ったのか戸惑いもあった。がこの違和感は目の前の風景を呼び水に、鉢伏山~ハチ高原を含め広大なこの山域に張り巡らされた、おびただしいほどの伐採跡(スキーゲレンデ)と無機質なリフト群がもたらしたのではないかと。そしてこの数多ある重厚な施設は、今の時代にはあまりそぐわなくなっているのではないかと思い至ったのだ。 なるほどスキー場は地域の経済振興に寄与してきた現実はあろう。豪雪地帯の冬の雇用の場としてもしっかり機能してきたのも事実だ。しかし全国的にみてもその利用者数は平成初期のバブル絶頂期を境に長期的な減少傾向に歯止めがかからず、ピーク時の3~4割まで落ち込む一方でゲレンデ数はさほど減っていないのが実態なのだ(※1)。当然この地域でも供給過剰は否めないし、昨今の趣味の多様性や少子高齢化、温暖化による環境の変化なども考慮すると、全盛期の活況を取り戻すことは至難の業である。もちろん地域ぐるみで手をこまねいている訳ではなかろうし、個々には魅力あるスキーリゾートとして賑わっているところもあろう。しかし全体として需要と供給のバランスがこれほど著しく乖離した産業も珍しく、時代の流れに取り残されつつあるのは否めまい。 だから廃止せよ、と単純にはならないないが、金太郎飴みたいにどこもかしこも同じような施設、運営、形態のままでいいのか。次の世代、更にはその先の世代へと美林ならぬ美しい山野、フィールドを残す責務があるのではないか、少しずつでも森の原状回帰ができないのか、などなど、美しいブナ林の残る氷ノ山々塊だからこそ原生林の保全に向けた一歩を踏み出すことで、氷ノ山の持つポテンシャルを高め、ありのままの自然を強調した魅力づくりができるのではないか、と夢想するのだ。 おっと傍らでは相棒殿が次なるライトエクスペディションを提案して、つぶやきはじめた。「クリさんよ、岡山や広島あたりで面白い山あるかなぁ?探しといてね」、「そうさなぁ、脊梁の山は“あとに取っておくべき山”として公言してるんで(※2)、まだ早いしなぁ(もうそんなに“あと”はないと思うよ・・・・筆者のつぶやき)」、「いろいろあってもやっぱ、厳冬期、面河からの石鎚だぜ!」などなどとこちらも夢想癖ははなはだしかった。しかし目下のところ隣町の植村直己冒険館へ急ぎ、彼の冒険譚に思いを馳せ、志を共有し、ウエムラワールドを夢想するのも悪くはないぞね、と取り合えず現実に返り、氷ノ山々麓を後にしたのだった。     冒険館の入口はクレパスを見たてた 犬橇をイメージした館内展示 民宿森屋でかに三昧 お世話になったご夫妻と (※1)「スキー場の今後の展開に関する提言」~スキー場の今後の展開に関する検討会編H21.1による (※2)“おゆぴにすと”HP、「山岳随想」の欄 「脊梁への想い(94年 挟間渉)」参照 (参加者) 挟間、栗秋 (コースタイム) 11/26~27 門司20:16⇒(車・山陽道~播但道経由)⇒養父市福定親水公園(氷ノ山登山口)2:20(仮眠)7:25→不動滝7:43 47→地蔵堂8:06 07→木地屋跡8:15 16→氷ノ山越9:02 09→仙石分岐9:45→氷ノ山10:04 57→神大ヒュッテ11:15 20→東尾根避難小屋12:08 15→東尾根登山口12:28 29→福定親水公園12:58 13:11 14⇒(車)⇒日高町・植村直己冒険館14:01 15:30⇒(車)⇒神鍋高原・大田地区15:50 神鍋温泉・ゆとろぎ館入湯 民宿森屋泊 11/28 宿8:06⇒(車・播但道~山陽道経由・門司で栗秋下車)⇒大分17:30 総走行㌔ 1160㌔(門司始終着) (平成22年11月26~28日) |

|---|