おゆぴにすと三銃士+α 錦秋の加賀白山&荒島岳を登る

栗秋和彦

おゆぴにすと三銃士も二人は還暦を過ぎ一人は目前と、まさにアラカン世代に突入したものの、「あぁ徳本峠」以来、本州の高山を舞台にした三人揃っての山行から遠ざかって久しい。そこで14年ぶりの舞台として俎上に上ったのが加賀白山と奥越の荒島岳であったが、思い入れの強かった高瀬に計画を委ねたところ、ひねり出したキャッチコピーに彼の静かな闘志が感じられたのだ。つまり

「古来日本三名山のひとつ、加賀の名峰・白山、さらには奥越の秀峰・荒島岳と、いにしえより信仰登山で著名な二峰を登り、併せて霊境・永平寺にたたずみ、道元禅師の真髄に触れたい」

は、なるほど崇高さを漂わせつつも、日本三大霊山の一つ、白山と曹洞宗大本山の永平寺をたくみに組み合わせて、山と信仰心は同義語と捉え、ついては神聖なる加賀白山に登る意義を強調したメッセージではあるわな。さらにサブタイトルも

「老いて心身をきよめ、浄土は近いぞ登山隊」

と銘打って、コミカルさの裏に人生の残り時間を見据えたアラカン世代の諦観と、それに抗う意気込みを対峙させ表したのだ。ならばいざ行かん!錦秋の加賀白山へと、1000円高速のメリットを最大限生かし、神無月は三連休初日、深夜の高速道をひた走った。

で結論から言えばこの山旅全行程中、一番しんどかったのは往路、名神高速道の要衝、大阪は高槻高速バス停で、出張を終えた挟間を拾うまでのひととき。夜間、交通量の多い片側四車線路は、大型トラックが視界を絶えず遮って、バス停を探し出すのにけっこうな緊張を強いられたのだ。万が一見逃せば、あとすざりは出来ず挾間には京都南I.Cまで来て貰わなければならぬ。彼の労苦はもとより、タイトなスケジュールに支障をきたすのが一番気になっていたからである (何とかミッションを果たしたのは言うまでもないが…)。

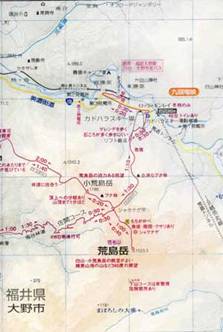

①深山にして山里の生活が根付く山・荒島岳(1524m)

カドハラスキー場から登山開始 リフト終点を過ぎるといきなりブナの森が しゃくなげ平にて小憩

カドハラスキー場から登山開始 リフト終点を過ぎるといきなりブナの森が しゃくなげ平にて小憩

さてそうは言っても初日の荒島岳は標高の割りになかなかハードな登りが待ち構えていた。JR福井駅で深夜、鈴木を拾った後、登山口(勝原スキー場・標高350m)の駐車場で3時間ほど仮眠はしたものの、窮屈至極の車内では眠れる筈もなく、身体は重い。加えてのっけのスキーゲレンデは雑草のはびこる直登ルートとあって、しんどさと、侘しさが滲み出たシチュエーションで行動開始となったが、尾根上の最終リフトまで、序盤の登路はごろた石に足を取られ、まっこと歩きにくい印象ばかりが残った。

しかしリフト終点を過ぎるといきなりブナや白樺の森に入り、深山の趣へと変った。気分が上向きになるのも道理だ。ところが今度は突然の驟雨(しゅうう)を受け雨具をまとったり、延々と急坂が続いたりとなかなか手強く、安々とは登らせてはくれなかった。まぁ林間から仰ぐ空は明るく、長続きする雨ではなかろうし、次第にペースも掴めて身体も軽くなり、圧倒的なブナの森に抱かれながら高みへ導かれるのに悪かろう筈はなかった。100名山とはいえこの山は里に近く、麓の住人にとってはいにしえから生活の場として親しまれているに違いない。そんな思いを抱きながらも、悠久の自然を目の当たりにすると、日常のストレスもじわじわと瓦解していくのが分かった。もちろん部分的には立派な木段が設えられ、人の手も加わっている (整備に関わった関係者の労苦が偲ばれる) が、この奥越の名山を今登っているという非日常を噛み締めながら、時の経過を愉しんだつもりだ。

一方、天気は途中、再び晴れたり、またまた降られたりと目まぐるしく変ったが、稜線上のしゃくなげ平に達するとすっかり安定して上空は見事に晴れ渡ったのだ。となれば色付きはじめた木々が青空に映え、南東へ延びる稜線の奥に荒島岳本峰も姿を現し、明確な目標を目の当たりにして心躍った。初めて見る頂稜は思ったより大きくどっしりとしていて、(写真で) 麓から見る秀麗な山容とはいささかイメージが違ったが、今は早く頂を踏みたい一心でやせ尾根の急登に挑んだ。しかしそれもちょっとの我慢、しゃくなげの群落が多くなると傾斜も緩み、それも熊笹へ変ってしまうと、大勢の人で賑わう山頂に到着だ。登山口から標高差で1200m弱、3時間余りのアルバイトの末、100名山としては22番目の頂が今足元に踊ったのだ(大袈裟な表現にご容赦を)。

どっしりとした尾根を進む 荒島岳山頂に到着 バンザイ! 頂から大野市佐開集落を眼下に

さて先ずは頂からの眺望である。大野盆地の東南端に秀麗な尾根を南北に従えた独立峰ゆえ、期待に違わず特筆ものだが、眼下に広がる田畑や集落が手に取るような距離に臨まれる。なるほど里はかぎりなく近いのだ。加えてこの日、頂は法被を着た大勢の地元民で賑わっていたが、上宮ともいうべき小さな社(祠)

の改修を終えたばかりで、烏帽子姿の神主も少し遅れてたどり着き、小さな歓声が上がった。今からまさに神事が始まるところだったのだ。こんな行事の一端からも、里の住民にとっては常に仰ぎ敬う対象として、(この山は)生活の一部になっているのがよく分かったが、ちなみに祭壇に祭られたお神酒の銘柄はズバリ「荒島岳」とは。今すぐにでもお裾分けに与りたいほど、タイムリーでかつ神事に相応しい御姿で鎮座していたのだった。もちろん下山後、教えて貰った略図を頼りに地元の造り酒屋を訪ね、手に入れたのは言うまでもない。

おっともちろん、最大の関心事は山頂からの眺望だ。お目当ての加賀白山は東北の空に広がる重厚な山塊の何処かであろうが、山塊が大きすぎて最高峰の御前峰をはっきりと確認するには至らなかった。しかし頂稜部とおぼしき方角には新雪らしき白いベールがかかり、神々しいほどの荘厳さで我々に迫ったことを記しておこう。この眺望を得ただけでも登った甲斐があったというものだ。

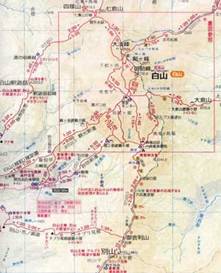

②加賀美人がこよなく愛する白無垢の山・白山(2702m)

さて翌11日、本命・白山へは麓の宿を5時前に抜け出た。登山口の別当出合まで連休中は車は乗り入れ禁止なので、手前の市ノ瀬始発のシャトルバスに乗らんがための早朝出立なのだ。しかしある程度予想はしていたものの、既に市ノ瀬の駐車場は車の連なりが果てしない。それゆえ暗闇にまぎれて乗り込んだバスも瞬く間に超満員となり、誘導の係員はおおわらわだ。これほどの登山客をさばくには目一杯バスをやり繰りしなければなるまいが、まさにこの秋のシーズン最大のかき入れどきであったに違いなかろう。やはり荒倉岳とは登山者数の桁が違い、そのメジャーさが際立っていたのだ。

でものの15分ほど揺られると白みかけた別当出合登山口(標高1260m)に到着。外気はそれほど冷たくもなく、どんよりとした空気の中、計画どおり最短コースの砂防新道を取った。数珠繋ぎとまではいかないが、途絶えることなく登山者がつづく。おそらく今日、山頂を目指す登山者の多くはこのコースを取っているに違いなかろう。と言うのもよく整備された登山道はとても歩き易く、効率的に高みへと導いてくれるのだ。つまり余分なアップダウンもなく、手足を使って登るような急坂もワイルドさも控えめだし、水場やトイレも随所にあって、その意味からも昨日の荒島岳の登路とは趣が大きく違った。確かに登山口からの歩行距離や標高差

(1400m余り) は荒島岳を凌ぐが、初夏から秋口まで大勢の登山者で賑わうこの山の秘密は、高山にも拘らず万人向けの歩き易さにあろう。

別当出合登山口AM6:00 甚之助谷を右に見て砂防新道を登る

そんな感慨を抱きながら、ブナ林で覆われた尾根に取り付き、ちょっとした急坂をしのぐと、最初の休憩ポイントに予定していた中飯場の広場だ。砂防工事に携わった人たちの飯場跡が名前の由来だろうが、もうその面影もなくブナの森に囲まれた趣のある雰囲気には、この名前はいただけない。とそれはともかく周りを伺うと、還暦ペアには休憩のそぶりもなく、甚之助避難小屋までは一気にと先を急いだ。なるべく早く頂に立ちたかったことに尽きるが、一方で思ったより歩行スピードが上がらなかったもどかしさもあったかもしれぬ。

おっとしかしダケカンバやシラビソなどの亜高山帯の樹木が現れると、次第に展望が開けてきて、右手の甚之助谷には不動滝の造形をリアルに見て取れるし、左手の別当谷は崩壊した断崖を随所に臨み、飽きることはなかった。

さて登山口から1時間40分余りでほぼ樹林帯を抜け、甚之助避難小屋(標高2000m)に到着。標高差にして800mほど稼いだ訳だから中間点は過ぎたことになろう。小屋前のベンチでしばしくつろいだが、南方を見遣ると骨太の別山尾根の中ほどに重厚な別山(2400m) が陣取り、背後に見上げる広大な稜線は新雪にうっすらと覆われて、奥に控える白無垢の山頂を想像させるに充分だ。いやがうえにも登高意欲をかき立てられては、やっぱり先を急げ、急げだ。

で南竜分岐から左手の黒ボコ岩方面への急な斜面のトラバース道へ移るころから天空はくっきりと晴れ渡った。視界をさえぎるものはないし、このころから日陰にはチラホラと新雪が現れて高山の趣がじわりじわりと迫って来るわで、気分も上々、足取り軽く、口数も多くなろうというもの。余勢をかってコースきっての急坂、十二曲がりも一気呵成に登りきり、黒ボコ岩で山上台地の南端に達したが、ここからは景色が一転して、平坦な弥陀ヶ原が広がった。うっすらと新雪を被った木道の先に隆々とした白無垢の御前峰が横たわり、中段には室堂の赤い屋根を望みながらの歩みはまさに山上漫歩の趣だ。

ところが弥陀ケ原と室堂を隔てる最後の急坂とも言える五葉坂はごろた石に新雪が積もり歩きにくいことしきり。加えて先行する4.5名の妙齢婦人グループの遅々として進まぬ登りには、いささかの苛立ちは隠せず、半ば強引に交わしたまではよかったが、思いもかけず「たいそう、迷惑おかけしますぇ」とかなんとか、金沢言葉(弁)とおぼしき声の主は、あくまでも控えめで、しとやかさも兼ね備えた加賀美人ではないか。そして他の面々も総じて美白面長で、しとやかな立ち振る舞いが光った。「おっと、いえいえ、そんなそんな」などと意味不明なつぶやきが、己の驚きを表していたが、行きがかり上(歩を)緩める訳にもいかず、後ろ髪を引かる思いで先を急ぐしかなかった。

甚之助避難小屋にて休憩 南には重厚な別山尾根がつづく 南竜分岐から黒ボコ岩への途中

なるほど麓から前後する登山者に、けっこう妙齢婦女子が多かったが、聞こえてくる会話から地元とおぼしき登山者が多く、奇しくも遭遇した女史グループを含め、白山登山に加賀美人はよく似合った。うんうん、佳人の呼び声高い前田利家公の夫人、お松の方は城下はるか南にそびえる白山の秀麗さに心惹かれたという。時を経てその流れを汲む?現代の加賀美人諸姉が白山を愛で、登ろうとする行為は歴史の必然だったのだ(とこじつけの感なきにしもあらずか…)。

閑話休題、室堂(標高2448m)で小憩の後、はやる心を抑えて御前峰を目指した。ここまで登るとけっこう外気は冷たく、軒下の温度計は3℃を指していて、数値を認めたばっかりに身震いする始末。しかし快晴の下、陽光あふれる南斜面に取り付くと、けっこうな日差しに路傍の新雪もゆるゆると溶け出していくのが分かった。となると寒風も戸惑いを見せたかのように勢いは削がれ、頂稜で行き場を失った。頂を目前にして絶好の登山日和に拝した訳で、現在時刻と今日の行程を照らし合わせればまったく急ぐ必要もなかったが、それでもいっこうに上がらぬ我が隊列のスピードにもどかしさを感じたのは筆者一人ではあるまい。胸のうちでは登山口から山頂まで4時間を切ることにこだわったものの、2分足りずで消化不良の感は否めず。しかしそれも快晴無比の山頂に達すれば霧散霧消だ。そして真髄は頂からの眺望にあったが、以下に譲ろう。

標高2702mの山頂には一等三角点と山名方位盤があり、独立峰ゆえの広大、雄大な眺望は噂に違わなかった。東には遠く北アルプスや乗鞍、御岳山などの隆起が雲海から顔を出し、南は真近に別山を主峰とする別山尾根が次第に高度を落とし、その果ての小さな突起は大日ヶ岳か。そしてその右隣、南西角には昨日登った荒島岳が見える筈だが、ここからはその流麗な独立峰も重畳たる山々のひとつになり、特定できずちょっぴり残念、いやはや無念か。おっと彼の山からもどこが白山の最高峰・御前峰か判定できなかったので“おあいこ”と考えれば理は適っているぞ(てな訳ないか)。

そして北面直近には池を散りばめた火口跡を囲むように聳える剣ケ峰(2677m)や大汝峰(2684m)の茫漠たる景が迫り、遠く九州は阿蘇、雲仙へと繋がる白山火山帯の起点としての存在感を十二分に備えていたのだった。つまりはグルッと360度のパノラマを欲しいままとしたが、中でも東方90kの彼方、雲海から頭一つ抜け出して睨みを利かす槍・穂高の黒々とした山塊をこの方位から認めたのは初めてであり、ちょっとした驚きでもあったのだ。ほんのひとときではあったが、その点景は懐かしさとともに、青春期へ思いを馳せる触媒として働き、我が感慨を誘ったのかもしれない。何せ彼の山塊からは20歳代前半を最後に遠ざかって久しいからね、うるうる。

さて復路はポカポカ陽気に誘われ、達成感にも浸りながら意気軒昂の面持ちでずんずんと下った。新雪を被って滑り易かった弥陀ヶ原の木道も、今や完全に溶け乾ききって闊歩するがごとき、ハイキングの趣だ。で黒ボコ岩からは計画どおり尾根に沿った観光新道を取った。このルートは物見遊山的呼称とは裏腹に、1000年以上も遡って白山信仰の歴史を刻む越前禅定道(えちぜんぜんじょうどう) の一部になっていて、心身を清め神聖なる精神を有した者しか下ることができない(らしい)。その意味では我が隊ははなはだ危なっかしいが、取り敢えず先頭に霊験感度の鋭い高瀬を据えて安全策を取ったつもりだ(何のこっちゃ?)。

おっと現実には剥き出しの稜線でかつ急な下りがつづくルートなので悪天時は向かないし、足元も総じて不安定で気は抜けない。しかしその分、視界を遮るものはなく、錦秋の彩りに染まった別山尾根や白山釈迦岳尾根を左右に眺めながらこの山塊を俯瞰するには好適のルートと言えるのだ。と下山路に及んでも詳しくルート解説をするのが本意ではなかった。「白山と加賀美人の関連について」ドキュメント第二弾の一部始終を書き添えることだったのだ。

御前峰直下を行く 山頂から大汝峰と翠ケ池の茫漠たる景が迫る 念願成就の山頂

つまりは真砂坂という急なガレ場を過ぎ、幾分緊張も緩んだ尾根道で、ニコンの一眼レフを夢中に操り野草を撮りながら登ってくる妙齢美形のご婦人と遭遇したことからはじまる。先ずはその容姿に反する熱中ぶりに触発されたのか、遊び心あふれる高瀬の第一声は「いや~、すごいカメラに、撮影フォームも決まってますよね。かっこいいなぁ」から始まったのだ。高価な交換レンズ(と思われる)を収めた腰のバッグもその出で立ちによく似合っていたが、「プロの女流カメラマンでしょう?」 とやや歯の浮いた言葉を投げると、すかさず「お兄さんたちこそ、いい男揃いじゃない(まさか?)」と金沢言葉なまりで返してきたのだ。ならばならばちょっとは腰を据えて話し込まねば失礼にあたろうというもの。そしてすぐ後からやや年配で気品漂うご婦人もつづき、話の輪に加わったが、こちらもレイバンのサングラスにべっ甲の飾りをあしらったフレームが粋で、異彩を放っており、タダモノではなかった。聞けば金沢在住の踊りの師匠とその弟子ペアで、共通の趣味の山とカメラで恒例の白山詣でだという。たちまち辺り一帯は加賀百万石城下の情緒豊かな香りが漂い、豊後の国は小藩乱立赤猫自慢?の及ぶところではなかったが、加賀美人の誉れ高い容姿としぐさは金沢言葉が醸し出す雰囲気によって磨きがかかるのだ、との思いは確信に変ったのだった。まぁ下山途上のひととき、大上段に地域文化論を交わすことでもなかったが、「加賀美人は何故白山を目指すのか」については“お松の方~歴史ヒストリア”だけでは説明のつかない理由もあろう。そこんとこの解明に食指も動いたが、こりゃ膨大なフィールドワークが必要なのは自明であって、お茶を濁さざるをえないことを悟ったのだ。

新雪もすっかり溶けた弥陀ケ原の木道 真砂坂から殿ケ池避難小屋を臨む 右手に白山釈迦岳尾根を見る

新雪もすっかり溶けた弥陀ケ原の木道 真砂坂から殿ケ池避難小屋を臨む 右手に白山釈迦岳尾根を見る

おっとそれでもものの2.3分であったろうか、愉しくも叙情を誘った会話は尽きねど、邂逅に別れは定めだ。後ろ髪を引かれつつ下山の途についたが、別れ際にささやいた「いらしておいであそばせ(さようならの意味)」の響きが梵鐘のように永く余韻として残った。なるほど、白無垢・白山もこんな美人諸姉に迫られては、火照って(新雪も)早々と溶けてしまうのも道理であって、加賀美人の残映が脳裏から離れることはなかった。その意味で加賀白山もいけずな山だよねぇ、と心地よい疲労感に包まれながら一人ほくそ笑むのだ。

一方で還暦おじさんお二方はこんな邪念など抱く筈もなく、純粋無垢な面持ちで霊山を堪能したかのようだ。ならば冒頭のキャッチコピーの如く、「霊境・永平寺にたたずみ、道元禅師の真髄に触れる」旅へまた一歩近づいた訳で、このとき既に高瀬の表情は道元禅師が乗り移ったかのように凛として、輝いていたのだ(まさか)。嗚呼、まさに「老いて心身をきよめ、浄土は近いぞ登山隊」はまっしぐらに永平寺を目指したのだった。

③永平寺異聞

永平寺は、全国に1万5千の末寺をもつ、曹洞宗の大本山である。日本曹洞宗の開祖である道元が、宋に学び、禅の奥義を究める座禅修業の場として選んで以来、約770年にわたって、その教えを伝えてきた寺、という触れ込みが一般的だ。したがって筆者自身の永平寺に対する安直なイメージは、日本文化としての禅、すなわち「静かに座り、瞑想にふける場」という内省的なそれであった。そんな隔絶された小世界を敬いつつも、物見遊山な面持ちで外界から伺うことで、己の好奇心を満たすこと、或いは純粋な信徒や檀家はともかくその他大勢の観光客が押しかけることで、門前町の賑わいは成り立ち、それが観光地としての永平寺の名を高めていること。この二点をただ単に確認したかっただけなのかもしれない。

しかし高瀬の思い入れは明らかに違った。時間の都合で境内には入らなかったが ( 閉門までのわずかな時間に拝観料500円は高かったという世俗的理由)、まなざしは真剣そのもの。通用門 (境内への入口) 手前の広場に団体の参拝客が到着した際、中から修業僧とおぼしき青年が現れ、一緒に記念写真を取る段になったが、その僧のりりしさ~精悍な顔相、澄んだ瞳、頑丈な体躯など~には目を見張るものがあり、筆者はその外見上の雰囲気に圧倒され、感嘆したように思うのだ。しかし高瀬はその一挙手一投足に視線を集中させ、身のこなし、立ち振る舞い、袈裟の羽織方などなど、修業した証としての存在感を嗅ぎ分けていたようにすら思えたのだ。つまりこの青年僧をとおして永平寺の放つオーラを吸収したいがための強い意志を持ったまなざしとでも言おうか。そんなシーンが彼の参禅願望を助長させたのは想像に難くないが、後日談として、「あのとき翌朝4時から参拝、見学すれば(※1)本当の永平寺が味わえたのに」と残念がることしきりであった。そして更に「厳冬の永平寺で参禅研修(三泊四日 ※2)をひそかに目指しています。さぁて行けるかなぁ?」と淡い思いも吐露している。けっこう本気だったのだ。

樹齢700年の老杉と勅使門

樹齢700年の老杉と勅使門

ちなみに最低でも丸一年を要する真の修業僧としての課程をまっとうするには、外界と隔絶し厳しく過酷な戒律、労務、作法習得に耐えうる強靭な精神力が試されるという。つまり参禅研修とはまったくの別世界に身を置く修業であって、同類で語ることはできないが、興味のある人は「食う寝る座る永平寺修業記 野々村馨著(新潮文庫660円)」が詳しく、一読を薦めたい。赤裸々な修業の日々の描写は涙なくては読めないし、ノンフィクションとしての完成度も高く、久々に一気に読ませてくれる体験記に出合ったのだ。その意味で娑婆とは一線を画した異界での行状を垣間見させてくれた功労者の高瀬に感謝しなければなるまいし、白山登山と永平寺詣ではセットで行うのが、御利益増進に資するのではないか、と体験を通しての感想でありますな。いや何、感化されやすい筆者の独り言でした。

(※1)修行僧の一日は3時半の起床から始まり、全員が揃う早朝の座禅「暁天座禅」は荘厳な雰囲気の中、執り行われるという。よって拝観開始時刻も4時からとなっており、一般の拝観者も厳然な雰囲気を垣間見ることができる。

(※2)参禅修業と言い、四日間にわたり3時半の起床から21時の就寝まで日課に従って修行するコースが設けられていて、外界者がディープな永平寺を体験できる貴重な課程。宗旨は問わない。

④麓のいで湯二点の印象、或いは“おゆぴにずむ”を論証する

初日の荒島岳を終え、下山後の山のいで湯は県境を越えて白山市白峰の白峰温泉総湯に浸った。特に目指した訳でもなく、宿を白峰に取った関係で必然的入湯と相成ったが、純重曹泉33度を加熱するこの湯は、全国に4ヶ所しかない希少な泉質との触れ込み。とそれはともかく成分からして謳い文句の美肌効果はてきめんとあって、ツルッツルとスベスベでホカホカとくれば、登山後の開放感と相俟って気分の悪かろう筈はない。

そもそもこの総湯は、昔からある村の (旧

白峰温泉総湯は神社仏閣風の造り 勝山市郊外の横倉鉱泉は民家とみまごうほど

さて二日目、白山登山後、永平寺経由で勝山郊外は横倉鉱泉に宿を取った。集落と田畑が織り成し、細い道路が入り組む一角に一軒宿の横倉鉱泉旅館があった。鉱泉ゆえ湯煙が立つでもなし、周りの民家にまぎれてひっそりとしたたたずまいは、山のいで湯のイメージとはかけ離れているが、急遽、飛び込みで決めた宿ゆえいたしかたなかろう。で三連休の最中にあっても、客は我々3名のみ(鈴木は入浴のみで帰京) とは、まさに穴場じゃないか、とやせ我慢の体。しかし静かさだけは保証されたも同然であって、早速、小さめの浴室へ案内された(大きい方は最近使われていないようだ) が、含鉄泉16℃を沸かすので、適温になるまでしばし待つことに。ふむふむ湯は黄濁し、鉄分特有の赤茶けた成分が浴槽にこびりついて、見た目のおどろおどろしさは成分のなせるワザであって、その意味で万人向けとは言い難いのも事実であろう。

一方で“おゆぴにすと”にとっては、黄濁、白濁、褐色系など濁色の湯こそ尊ぶべきであって、泉質を目の当たりに検分でき、その感触を味わえることは歓迎すべきことなのである。つまり“おゆぴにずむ”とはただ単に湯に浸り、身を清め、或いは疲れを取り安寧を得る、という表層的悦楽を求めるものではなく、泉質を吟味し、大地・地中の恵みを享受して、悠久の自然に感謝することに意義がある。言い換えれば森羅万象を受け入れる素養が必要なのだ。

と大上段に構えたのもこの湯での鈴木の行動が発端であった。彼は見た目に惑わされたのか、上水道(湯)の出る洗い場のみで体を清め、湯にはまったく浸らずに早々と退散してしまったのだ。もとより湯船に浸るか否かは個々人の自由であり、強制力がある筈もないが、何とももったいなく、不可解な行動に映ったのは筆者だけではなかった。すかさず高瀬の「そんなことだから鈴木君は未だに“おゆぴにすと”になれんのだよ!」と投げた言葉は真髄を衝いていたが、“おゆぴにずむ” の機微をもっと忖度できれば、愉しさの域ももっと広がるのになぁ、との願望を強く滲ませた発言だったと思っている。ひっそりとたたずむ横倉鉱泉の湯殿で、かくもドラスティックな宣告がなされようとは思ってもいなかったが、ご本人(鈴木君)の理解を得るにはまだ道半ばとの見解が、衆目(三人)の一致するところだろうね。聞いてるかい、鈴木君。

とそんなこんなの記憶を留めて、加賀・奥越の山旅を無事終えることができたが、また一歩近くなった浄土への土産話に新たな一頁が加わったことは素直に喜ぶべきであろう。しかし一方で、筆者自身まだまだ未踏の山域やいで湯は多く、その土地土地で育まれた異文化への興味と併せ、憧れは募るばかりである。その意味で、おゆぴにすと三銃士の活動を衰えさせることなく、連綿と続け繋げることが使命と心得ているが、冒頭のキャッチコピーに惑わされて、ちょっと大上段に構えすぎたかな。趣味に使命感は似合わないよね。

(コースタイム)

10/9~10 大分(高瀬)12:30⇒(車)⇒門司15:40(栗秋合流)16:20⇒⇒大阪・高槻高速バス停22:45(挟間合流)⇒(車)⇒JR福井駅1:25 30(鈴木合流)⇒(車)⇒勝原スキー場(荒島岳登山口)2:36(仮眠)6:43→リフト終点7:21 30→しゃくなげ平9:01→荒島岳9:52 10:21→しゃくなげ平11:01 07→リフト終点12:07→勝原スキー場12:40 13:10⇒(車・大野市~勝山市経由)⇒白峰温泉14:30 白峰温泉・総湯入湯 民宿山和荘泊

10/11 宿 (白峰温泉) 4:50⇒(車)⇒市ノ瀬5:10 40⇒(シャトルバス)⇒別当出合5:55 6:00→中飯場6:36→甚之助避難小屋7:42 57→黒ボコ岩8:49 51→室堂9:16 24→白山 (御前峰)10:02 14→室堂10:39 11:02→黒ボコ岩11:24 27→殿ケ池避難小屋11:56 12:06→別当坂分岐12:53 13:00→別当出合13:39 13:50⇒(シャトルバス)⇒市ノ瀬14:03 30⇒(車・白峰温泉~勝山市経由)⇒永平寺15:50 16:15⇒(車)⇒勝山市・横倉鉱泉16:50 横倉鉱泉入湯 (鈴木は夕刻、JR福井駅経由で帰京) 横倉鉱泉旅館泊

10/12 宿 (横倉鉱泉)4:30⇒(車)⇒福井北I.C 5:10⇒(車・門司で栗秋下車)⇒大分16:30

(参加者) 挟間、高瀬、鈴木、栗秋

(平成21年10月9~12日)