初秋 信州、33年目の念願成就 戸隠山縦走の巻

栗秋和彦

前日の余韻(※1)覚めやらぬ体も、気持ちの方はしゃきっと戸隠山を志向しているのが、目覚めで分かった。おそらく幼き頃の遠足当日のそれと殆ど同じなんだと苦笑しつつの旅立ちであったが、本日のパートナー、会社の同期、筒井君と3年ぶり(※2)の再会は、お互いにはにかんだまま、あまりしゃべることもない。中年のおっさん二人だけを乗せたバスには沈黙が似合うのだ。ただグングンと高度を稼ぎ、戸隠山が近づくにつれ晴れから曇りへと様相は変わりつつあったので、お互いの関心事は天候の変化にあった。登山途中で雨にでもなれば、岩尾根の縦走ゆえ、はなはだ心もとないし、まだボク自身はリハビリ途上で、念のため簡易ギブスを付けて恐る恐るの体なので、その意味からも天候は気になったのだ。

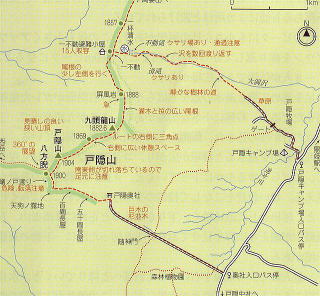

戸隠山概念図

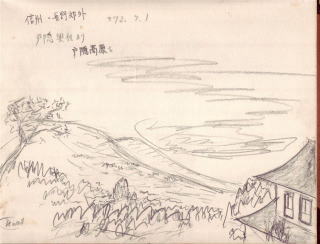

奥社から33年前のスケッチ

とそれはともかく、この戸隠山への思い入れはひとかたならぬものがあった。それは東京で研修中の身であった青春期、同期で地元のY君の案内で戸隠山の奥社まで足を延ばしたことによる。当時は穂高や剣、谷川岳など著名な山々に憧れ、少しづつピークハントして悦に入っていた頃でもあり、限られた研修期間内(在京中)にどれだけ足跡を残せるかに腐心していて、まるで北信のなだらかな山には興味がなかった。そぅ、妙高や火打、黒姫などたおやか、なだらか、おだやかの三拍子揃った山容が北信の山々のイメージだったので、戸隠山もその類であろうと勝手に類推していたのだ。しかし一目見てこの山は違った。屏風のような急峻な岩稜が眼前に迫り、他の山々とは明らかに様相を異にしてボクを誘うかのように威風堂々と待ち構えていたのだ。もちろんこのときは時間的余裕もなく、奥社詣でが最終目的でもあり、山登りとは正反対、インドア派のY君に連れられては登山などまったく思惑の外。しかしいつかは必ずとの思いは連綿とボクの記憶の片隅に残ってきたのだった。

あれから幾星霜、ひょんなことから長野行きが現実のものとなって、慌てて同行者を募り、地図を買い求め、山道具を引っ張り出して、今、戸隠行きの車上の人となったのだから、人生は奇妙、奇縁かつ絶妙のタイミングを渡り歩くようなものなのだ。

さぁ随神門だ! 奥社へ通じる参道、 こじんまりとした奥社

さて奥社入口でバスを降りると、そこから森を一直線に突っ切って奥社へ参道が延びる様は清々しい。鬱蒼としたブナの森とゴミ一つ落ちていない清楚な参道。玉ジャリを踏みしめながら山へ分け入るシチュエーションは高ぶる心を静めさせ、厳粛な気持にさせてくれる。確かに周りの森はそれを助長させる「気」に満たされており、なるほど古くから修験道の霊場としての歴史がそうさせるのか、霊験新たかに、また心洗われるひとときでもあった。そして相変わらず会話はボソボソ、お互いに仕事や家庭のことなど過ぎ去りし年輪を反芻すると、密度の濃淡(の時期や経緯)も似通っており、面白くも何かしら寂しげなおじさん二人の行状は、この深い森に晒されると淡く、風化してセピア色と化すのだった。

おっと現実に戻ると、15分ほどで鏡池から戸隠牧場へ通じる遊歩道と交差し、すぐ先に萱ぶきの随神門が現れて小休止。このあたりから参道脇は樹齢4〜500年の杉並木が続き、先にも増して荘厳な雰囲気に呑まれてしまいそう。ところが平坦な参道も傾斜が増して石段を登るようになると、ほどなく奥社に辿り着いたが、こっちの方は急峻な山腹にへばり付くように、こじんまりと漆喰の如き白壁をさらけ出して、厳粛かつ荘厳なイメージとは趣が異なり、心中は少なからず意外であったね。もちろん今となっては、昔の記憶は呼び戻せず、現実とのすり合わせは適わなかったが、四半世紀以上の時の隔たりが、かくも記憶を閉ざさせてしまうのか、ある意味納得せざるを得ないところが、ちょっぴり辛かったなぁ。

五十間長屋

戸隠の胸壁

でここからが一応、未知の領域である。登山道はいきなり尾根の急坂となって、苦役の洗礼をまっこうから受けた格好となったが、難儀さはガイドブックで既に織り込み済みである。それよりますます雲は低く垂れ込めて、今にもポツリと落ちてきそうな気配が、心理的には一番気を揉むところであって、まぁ行けるところまで行こう!が暗黙の了解事項であった。そして少しづつコースに岩場が現れだすと、周りの木々も低くなり、その隙間から戸隠の胸壁がワイドスパンで荒々しく見えてきて、天候とは裏腹に登高意欲は大いに刺激されるのだ。立ちはだかる障壁を見ると何かしら血が騒ぐ己の性癖に苦笑いしつつも、おゆぴにすと仲間の某編集長や某ガブリエル氏に比べると、ずっとおとなしいぜ、と一応申しておきたいが、これは余談であったね。

一方、振り返るとこれも木々の合間から戸隠高原が眼下に広がり、効率よく高度を稼いだことがよく分かって、登山の醍醐味を味わうひとときでもあった。ならば上へ上へと突き進むしかないんであります。

こんな岩場がつづく

核心部、「剣の刃渡り」

八方にらみにて

で尾根筋で最初に出くわした大きな岩峰が五十間長屋。水平にえぐられた岩壁は先着グループの格好の休憩所となっていておしゃべりがかまびすしい。我々は先を急ぎ、次の目標の百間長屋を目指したが、「さぁてどこじゃい?」と構える必要もなかった。五十間長屋とは岩壁が隣り合わせの至近距離にあって、若干の拍子抜け。ここもずんずんと進み、天狗の露地から始まる岩尾根を右に左に幾重も攀じると、その果てに両側がスパッと切れ落ちた凸凹の水平岩稜が現れ、このルートの核心部、「蟻ノ戸渡り」とそれにつづく「剣の刃渡り」だと分かった。なるほど前評判どおりの難所とおぼしき岩場だが、乾いた岩稜はけっこうフリクションが効いたので、慎重に行動すれば、特に問題になることはなかろう。

しかし強風時や雨の場合などは、率先して通りたくはないというのが正直なところ。ならば強行突破?の背景は劇的に回復した天候にもあったのだ。五十間長屋付近では今にも泣きそうな空模様が、登るにつれ明るくなり、ここに来て晴れ渡ってきたのだから、我々の日頃の行いの良さを証明したのも同然。緊張の中にも笑みの浮かんだ筒井君の表情が難所に映えていたのであります。

そして辿り着いた最初のピークが1900mちょうどの八方睨(はっぽうにらみ)。その名のとおり西岳、飯綱山、高妻山など周囲の山々がグルッと一望できてロケーションは秀逸だ。急峻でスリリングなルートを登り詰めた御褒美として、格好の眺望が得られるのも登山者を引き付けてやまない理由かも知れぬが、そう言った意味で存在感の大きな頂であった。

縦走路から見た「蟻の戸渡り」 マイナーな戸隠山頂

一方、ここから小さな登り下りを2回ほど繰り返すと、10分ほどで本命・戸隠山(1904m)に至ったが、こっちの方は狭く貧相な山容で、ショージキあまりパッとしない。「戸隠山」の標柱がなければ、通りすがりの小さなピークと間違いそうで、山頂としての雰囲気、風格は圧倒的に八方睨が優っているのだ。であれば本命(戸隠山)を冠するにはちと寂しいが、本峰の胸の内を擬人化すれば、名前負けしているのはご本人が一番分かっていると思うし、じくじたる思いがしているんでしょうね、きっと。

閑話休題、G線上のアリアではなく、稜線上のアマリリスでもなかった、稜線上の可憐な花たちの話をちょっとしておきたい。と言うのも百間長屋から戸隠山頂まで、難所を前後して登山した中年グループのリーダー格のおじさんが植物にめっぽう詳しく、岩場の順番待ちに乗じて、にわか植物観察会を催してくれたのだ。その中でも特に記憶に残っているのは岩場のテラスに多く自生していた、ダイモンジソウ(小粒ながら文字どおり大の字の花びらが、風に吹かれてわらわらと踊るのが、いと侘し)やミヤマリンドウ(深く蒼い花びらは憂いを帯びてボクに何かを訴えるのだ。困ったぞ!)、更にはウメバチソウ(こりゃもぅ可憐そのものですね)、トリカ

ダイモンジソウはわらわらと踊る? ミヤマリンドウの憂い 懸崖に咲ヤマハハコの潔さ

ブト(淡い紫の花弁がアブナイぞ!)そしてヤマハハコ(平凡だが背筋を伸ばしてまっとうに生きる姿勢が清々しい)の類。それぞれは決して大仰さも艶やかさもないが、厳しい環境下、精一杯花びらを開いて客人を待つその姿勢が健気でよろしゅうおますなぁ。その意味では逆に、「人間奢り高ぶってはいかんぜよ!」、とも訴えているようで、この山に登るには謙虚さを持ち合わせた人でないと、適わずと言いたいのだ。おっと、さすがに修験道の山だと結論付けたいばっかりなのをお見通しだったか。

そして戸隠山頂でのひととき、くだんの植物図鑑先生の手ほどきで、シラタマノキの実を啄ばむと、サロメチールに似た甘酸っぱくてクールな香りが口いっぱいに広がり、ボクは瞬時に初恋の味に例えたのであります(何故かって言われても咄嗟のインスピレーションだから困るけど...)。ただ周りの者は「ただ単にサロメチールの匂いよねぇ」と直感的コメントを述べるのみで、おしなべて皆さんはいくばくかのロマンも感性もなかった、と小声で申し上げておきたいが、これは奢り高ぶりではありませんぞ、念のため。いずれにしても初秋の爽快な香りに、しばしまどろみ、稜線上の最高点を実感したのでした。

さてこれから九頭竜山までの稜線は、鋭く東側が切れ落ちており、なかなかの圧巻だ。ときどきに身を乗り出して谷底を眺めつつの縦走は、小ピークをいくつも越えて行くことになったが、この奈落の底を俯瞰するにスケールこそ違え、谷川岳稜線から一ノ倉沢や二の倉沢を覗き見る構図に似ていて、登路で見たスケールの大きい胸壁を上から見るとこんなものだな、と妙に納得した次第。

屏風岩

黒姫山右下は戸隠牧場

行き行きて又行き行く。まだまだ笹と潅木の踏跡を辿り、小ピークを登って下って、ガレた尾根筋を登り詰めると縦走路の東側に畳6枚ほどの空地有り。その一角に三角点は認めたが何の変哲もない頂だったので、見過ごして突き進む。それでもなかなか九頭竜山(と書いた標識のある頂)は現れず、やきもきの体。時間的にも過ぎているぞ、と思いつつもなおもずんずん進むと、真っ正面に屏風岩とおぼしき景に出くわして、ようやくあのマイナーなピークが九頭竜山だったと気づいたのだった。まぁさして未練はないが、ならば一気に一不動の避難小屋まで行くまでである。そして屏風岩の頭を越すとしばらくはゆるやかな尾根がつづき変化に乏しかったが、相変わらず右手(東側)は峻険なまでに一気に高度を落として、眼下に広がる戸隠牧場の緑と、その奥に構えるなだらかな黒姫山、或いはその右遠方に霞む野尻湖や斑尾山の牧歌的風景との対比の妙に改めて感じ入ったのだ。その意味で戸隠縦走の秀逸ポイントは、東側の懸崖の圧倒的落差と、それにつづくのどかな高原美を一挙両得できるところにあろう。

高妻山の雄姿 一不動の避難小屋にて一本立てる

さてそれもしばらく行くと懸崖から離れ、一不動までの下りが始まったが、今まで見え隠れしていた高妻山(2353m)がその端正な山容を真正面、指呼の距離に見せつけて、登高意欲を大いにかき立ててくれたのだ。うんうん、こうやって見渡すと北信の山々もなかなかあっぱれで食指が動くし、目移りもするぜ、と思いは馳せるが、おっと我が実情は急降下に備えて簡易ギブスのマジックテープを締め直すことが先決であった。有り体に言えば、まだ完治せずの右足首をおもんばかることは、必要不可欠であって、格好など気にすまい。試練は下りにあって、某ガブリエル氏のような華麗なる下りのパフォーマンスなど望むべくもなく、ただただ慎重さを求められて然るべきであった。

それでも一不動の避難小屋まで辿り着けば後は、大洞沢を下るのみである。慎重さは持ち合わせつつも気持は一気に戸隠牧場を目指したかったが、それも一杯清水の水場まで。後はずっと沢の中、ごろた石伝いに、バランスを取って、浮き石は踏まぬように気を遣いつつの下りだったので、なおさら右足への注意を払い、スピードは上がらず気を揉むばかり。予想していたとはいえ、不整地の下りは、まだまだ恐々とストレスの残る時間帯であった。その意味ではむしろ不動滝の落ち口からの一枚岩や滑滝の下りなど難所と喧伝された鎖場の方が足場がしっかりしていて楽だったのは、リハビリ途上の己のみの感慨だったかも知れぬ。足元のグラグラや思いがけぬ段差、草に隠れた窪みなどが目下のところ、我が天敵なんであります。

滑滝を下る

まもなく戸隠牧場

そして沢を離れ、鬱蒼としたブナの森に入るとぐっと傾斜も弛み、気持は和んだ。後は緑鮮やかな牧場を一気に抜け、キャンパーたちの雑踏を横目で見遣りながら、7時間に及んだ念願の戸隠縦走をリハビリ途上の実践体験のおまけまで付けて、無事終わることができたのだ。

先ずは新潟から忙しいスケジュールを調整して、この山行に付き合ってくれた筒井君に感謝するとともに、長野の地で大会を開いてくれた東日本の関係者、それにもまして不純な動機を見透かした上で、この地まで誘っていただいた我が同僚諸兄に御礼を申し上げるしか思いつかぬ、水・陸(山)大好き欲張り人間の栗秋でした。

(※1)会社の水泳部の全国大会が長野市アクアウィングであり、その打上げは本番よりも盛り上がった(※2)初秋、久しぶりの邂逅、唐突な奥白根山(日光白根山)その行状記(02年9月)参照

(コースタイム)9/10 長野駅前7:03⇒(川中島バス)⇒奥社入口バス停8:07 10→奥社8:43

49→五十間長屋9:34 37→剣の刃渡り終了10:30→八方睨10:37 47→戸隠山10:57

11:16→(九頭龍山経由)→一不動避難小屋13:08 22→戸隠キャンプ場入口バス停15:11 23⇒(川中島バス)⇒長野駅前16:38

(平成17年9月10日)