ランニング登山(※)・・・・ 様々な登山様式の中でも、ちょっと異端派的で刺激的なこの行為を、登山の一つの表現形態と真面目に考えるようになったのは、下嶋渓氏の「ランニング登山」(1986)に接してからである。

| 私とランニング登山の関わりはこの書を端緒としており、当時それまで熱中していたトライアスロンから山を取り戻し始めた頃、新たな登山スタイルとして目指そうとしたものがこれであった。そしてその後、由布院駅〜由布・鶴見全山走破〜別府駅、筌ノ口温泉を起点とした冬の大船〜平治岳などで実践してみた。しかし、常に‘遊びの精神’を基調とする‘おゆぴにすと精神’では、下嶋渓氏と比ぶべくもなく、所詮‘お遊び’の域を出なかった。それでも良いと思った。 そう言いながらもまた一方で、北アルプス後立山〜槍・穂高岳のランニング登山を大真面目に計画し、そのトレーニングの場の一つとして今回のテーマである皿倉〜福智山なども視野に入れていた。しかし(熱が冷めた訳ではないが)当時厳冬期石鎚山をはじめとする、ランニング登山に勝る優先事項の前に、後回しにされたままになってしまっていた。 |

|

くすぶり続けていたランニング登山熱が再燃するきっかけとなったのはつい最近のこと。一つには長年行動をともにしてきた岳友の博多転勤であった。相棒との接点を大事にしようとすると、福岡の山→丘陵のような連山→ランニング登山、という図式となる。その手始めが既報の若杉山〜宝満山(水平距離16km、累積標高差約1,100m)であった。そして第二弾として、長年の懸案事項となっていた今回の皿倉〜福智山である。

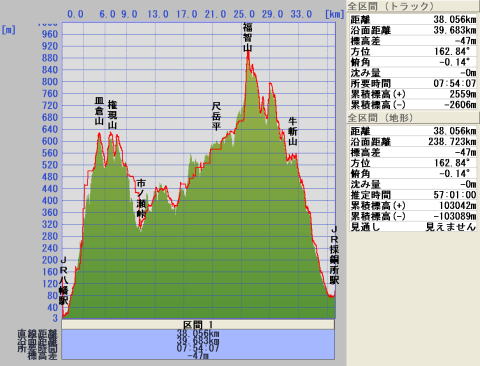

北九州市のJR八幡駅(標高10m)をスタートし、皿倉山(622.2m)から尺岳(608m)〜福智山(900.1m)〜牛斬山(580.0m)へと続く、直線距離にして約20kmの山並みを走破し、JR日田英彦山線採銅所駅(85m)をゴールとする、総延長約35km(累積標高差2,500m)にも及ぶこのコースは、起伏が比較的少なく、登山道も良く整備され、おまけにいざとなればいつでも逃げられるエスケープルートも随所にあり、ランニング登山の入門編として格好と考えられた。ただ今回は歩調が揃わず、単独行となった。

|

10月24日早朝大分を発ち、出発点のJR八幡駅に降り立ったのが午前8時過ぎ。海抜わずか10mとなるスタート地点からは、ビルの合間から見上げる、たかだか600m余りの皿倉山も、思いのほか間近に、威圧的に迫る。 |

|

8時16分、少々重いデイパックを背負い朝の通勤ラッシュの喧騒の中を山頂目指して真っ直ぐ走り始める。山頂方向に向かう車道を逸れ、最短コースとなる‘煌彩の森登山道’の樹林帯に入る。低山だが植生豊かなこの山中は、踏み跡もしっかりして標示板も至るところにあり、本来なら周囲をじっくり味わうのが低山徘徊の趣であろうが、道中は長い。 皿倉山の頂までは約5km・標高差600mを所要49分。ケーブルの終点で電波塔などが林立する山頂は、だだっ広く、さすが北九州で著名な独立峰だけに、眼下の関門海峡に始まり360度のパノラマが展開する。目ざとく見つけた福智山方向は低山が幾重にも重なり予想していた以上に遠くに感じられる。 |

さて、先を急ぐことにしよう。先ずは権現山(617.2m)山頂まで國見峠経由で車道を走る。権現山頂からは市ノ瀬峠への最短となる踏分をいったん下る。実は山頂から市ノ瀬峠に至る登山道(地図上の点線)と思ったのは町村境界を示す一点鎖線であり、市ノ瀬峠へは國見峠が出発点となることに迂闊にも気がつかなかった。で、思わぬところで30分近いロスタイムを生じてしまった。

| この間の狼狽ぶりは持参のハンディGPSのトラック軌跡がしっかり捉えていた。市ノ瀬峠へは皿倉山と権現山の鞍部となる國見峠から権現山南面に立派な道も標示もあったのだ。9時55分、少々時間が下がってきたが実質的なランニング登山のスタートだ。峠までは遅れを取り戻すべくどんどん下る。 |  |

皿倉山〜牛斬山間では最低鞍部となる市ノ瀬峠(316m)からは尾根伝いに緩慢な登り下りを繰り返しながら徐々に高度を上げていく。この尾根道の大半は‘九州自然歩道’であり、地図を精査しながら事前検討したときは明るい草原状の尾根筋とのイメージであった。ところが、実際には地図上では計り知れないほど鬱蒼とした樹林帯であった。少なくとも福智山までの大半がそうであった。しかし、起伏についてはおおむねイメージどおりであり、下りや平坦な尾根道はもちろん、緩い登りも初っぱなのロスタイムを取り戻すべくどんどん走る。

観音越

観音越観音越、かえで峠など曰く因縁のありそうないくつかの鞍部をじっくり観察する間もなく通り過ぎ正午前に尺岳平着。明るい陽射しの草原で中高年登山者が弁当をひろげてくつろぐ姿を横目に、尺岳の頂上は踏まず東側山腹を捲き福智山までの4.5kmをノンストップでもう一頑張りだ。

尺岳平

このコースの最高峰・福智山(900.1m)山頂直下の鞍部(723m)まではどうにかランニング登山の体をなしたものの、八幡駅から約20km、すでに走り始めて5時間近くにもなり、山頂までの標高差270mの急登はここに来てさすがに堪える。

標高差270mの急登

標高差270mの急登陽もすっかり高くなり、仰ぎ見る山頂はススキが逆光に映える。深まりゆく秋の気配を、この山域では初めて感じる。この登りに約20分を要し、午後1時1分、福智山山頂着。

振り返ると皿倉山が遙かに見通せる。直線距離でも10km以上、今日の全行程の四分の三は消化したことになるが、問題はこれからだ。

福智山山頂付近から皿倉山を振り返る

福智山から南部、牛斬山(580.0m)まで徐々に高度を下げていくわけだが、尾根筋の防火帯は途中諸所で分岐しており、加えて登山者も少ないらしく防火帯の整備程度が問題だ。

福智山以南(左が790mピーク)

福智山以南(左が790mピーク)先ずは790mの顕著なピークを目指してススキの草原に分け入る。最初のうちこそ明瞭であった踏み跡も、途中、鱒淵ダムへの下山路との分岐を最後に、防火帯は荒れ放題。深い身の丈以上のススキをかき分けながら進むわけで、見通しも効かずとてもランニング登山どころの話ではない。おまけにスズメバチが低空飛行で頭上を旋回して威嚇するに至り、先々が思いやられ、道中不案内も手伝って、このまま進むべきか躊躇する。

こんな時頼もしいのが、秘密兵器・ハンディGPS(米Garmin社製eTrex・REGEND)だ。今回の山行で、特に福智山以南のルートミスを懸念して、あらかじめカシミール3D(※※)で作成したコースの要所(ルートポイント)の位置情報をGPSに転送していたので、ピンポイントで方位、指定された地点までの距離を表示してくれる。それに従って進めば良いのだ。位置も高度も数メートルの精度で表示するから頼もしい。ただし、福智山までは樹林帯で衛星電波の捕捉ができにくかったため、誤差が大きく、真価を発揮するのは、まさに防火帯を主体とする、この福智山以南だ。

幸い790mピークが近づくと、防火帯の整備状況が良くなり、ほっとする。それにしてもこのピークへの登りは後半最大の急登だ。疲れた足に堪える。それでも福智山から1時間で辿り着いた790mピークから先は、牛斬山方向まで良く整備された防火帯が続いている。分岐ではGPSが忠実に進むべき方向と距離をナビゲートしてくれる。

790mピークから牛斬山と香春岳方面(体力さえ残っていれば快適なランニング登山になるはず・・・)

通過したいずれの小ピークとも眼下の香春岳方面の眺めが良く、思わずへたり込んで小休止でもしようものなら、午後の強い陽射しで気温が急上昇したことも手伝って、疲れた身体がまどろみを要求する。のんびりしたいがつるべ落としの秋の夕暮れが近い。体力が残っていれば快適なクロスカントリーになるかもしれない防火帯の尾根道も、見た目よりは急なアップダウンがあり‘膝が笑う’状態ではかなり難儀だ。一気呵成のつもりが、だんだん‘歩き’が多くなってきた。

そして八幡駅から7時間を要しどうにかこうにか最終目標の牛斬山直下まで辿り着いた。牛斬山・・・・どんな謂われがあるのか、なだらかな小ピークが防火帯の傍らにポツンと鎮座する姿に、たかだか10分もあれば往復できるのだが、疲れより何より、その名前に一種異様さと血なまぐさい霊気を感じ、登頂の意欲が湧かない。

牛斬山

牛斬山パスすることにし、ススキの尾根を牛斬峠から五徳峠の車道まで一気に下る。五徳峠からは約3kmの車道を走り、ゴールとなる採銅所駅に午後4時をわずかにまわって到着。

|

二、三十年前までこの駅は、休日のこの時間帯になると福智山方面から縦走・下山してきた登山者で賑わったという。今は過日の面影もなく独り列車を待つ間、土地の老人の昔話を聞きながら過ごし、午後5時過ぎ、件の老人から土産に頂戴した柿でずっしり重くなったザックを背負い採銅所駅を後にした。(2003.10.24の山行記録) |

ハンディGPSによる軌跡 |

〔コースタイム〕JR八幡駅8:16→煌彩の森コース入口8:30→皿倉山山頂9:05→國見峠9:18→権現山山頂9:27→國見峠9:55→市ノ瀬峠10:13→観音越11:07→たしろ分かれ11:29→かえで峠11:38→尺岳平11:57→福智山山頂13:01→835ピーク13:23→746ピーク13:42→790mピーク14:01→牛斬山直下(546m)14:57→牛斬峠分岐15:14→五徳峠(279.9m)車道15:38→JR採銅所駅16:01 〔携行品リスト〕麦茶500ml、アクエリアス500ml、アミノバイタルプロ200g、ウイダーインゼリー200g、カロリーメイト、あんパン、ドライフルーツ(プルーン)、ヘッドランプ(Favour)、デイパック、デジタルカメラ、ハンディGPS、携帯電話、ゴアテックス雨具上下、予備アンダーウエア上下ほか。 ※ランニング登山:早駆け登山、山岳走、快速登山など類似用語は様々だが、基本的に同じものと考えて良い。若者の間では最近、トレール・ランという方がすんなり理解してもらえる。 ※※カシミール3D:フリーソフト。一言でいえば三次元の地図ソフトである。しかし、レリーフ表現された地図上で様々な風景を‘写真’に撮ったり、展望図、断面図、可視マップなど豊富かつ高精度な機能を備えるなど、単なる地図ソフトでは割り切れないほどの多機能を有する。 |

JR八幡駅〜皿倉山〜福智山〜牛斬山〜JR採銅所駅コース高低図

(樹林帯で寸断されたGPSトラックデータの接続処理を行ったため、

実動距離よりも長めに表示されている。)

【後記】

若い頃から身体を虐めてきたせいか、最近では身体の要所にがたが来ており、平地ばかりの連続走だと20km程で膝の痛みなどが生じてくる。登り、下りや平地走の繰り返しだと膝に対する負荷が程よく分散されるのか、痛みも起こらないため、ランニング登山の方が自分には合っているように思う。福岡県には、馬見〜古処、せふり、貫山周辺などランニング登山の入門編としてオールシーズンが対象となる、食指の動きそうなコースが沢山ある。お陰でこの冬まで退屈しないで済みそうだ。

携行品に少し工夫が必要だった。

携行品に少し工夫が必要だった。今回のコース、全行程35km、累積標高差約2,500mに、予定では6時間くらいを考えていた。ロスタイムがあったにせよ7時間45分はかかりすぎだ。ランニング登山の場合、負荷5kgで酸素消費量は2倍になるという。6kg近い荷はちょっと重すぎたということか。「荷物も感傷も捨て去って、素手で大自然に飛び込めば新しい山の姿が見えてくる・・・・」というランニング登山の基本理念を尊重し、余計なものはすべて捨て去る勇気も必要だろう。‘山屋の常識は下界の非常識’と同様な意味で、非常識たる‘山岳ランナーの常識’をわきまえ、考えを180度切り替えることが必要だ、ということにでもなろうか。

ところで、そのランニング登山の元祖・下嶋渓氏がスイス・マッターホルンに逝ったのは1999年8月15日のことであり、その事実を迂闊にも最近まで知らなかった。

氏の著書を読み返してみて、ランニング登山に対しての、その異常とも思えるほどのひたむきさにあらためて驚かされた。マッターホルンでの墜死の詳細は不明だが、単なる登山ではなく氏のランニング登山追求の行き着いた先がこの山だったらしい。奇しくも今の私と同じ歳の時のことであった。

皿倉〜福智〜牛斬を終えた翌週、余勢を駆って九重山全山走破を試みた。結果は途中リタイヤの惨憺たるものであったが、この山行と下嶋渓氏墜死の衝撃とが全く無関係ではない。スイスでの事故さえなければ、まだまだ現役バリバリで北アルプスを駆けているであろうと氏の姿が浮かぶ。(合掌)