9月22日 大洲クライミングウオール右大ハングクリア 大ハングに挑む ザック(8kg)を背負って

9月16日 焦り

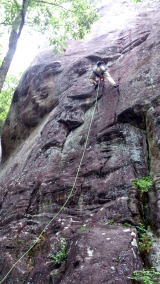

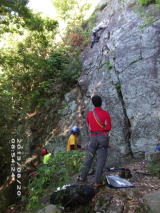

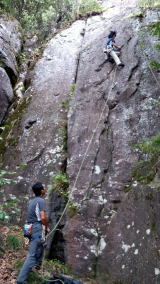

8月27日 本匠宮前エリアのクライミング風景

8月28日 秋風 正体(岩に正面から対峙し三点支持で登るという、昔の岩登りの大原則) ”という昔のクセから抜け出せず、ムーブ(近代フリークライミングにおける理にかなった体の動かし方) ができていないからだ。 VIDEO

6月29日 伸び悩み 精いっぱいの大洲通い ということになる。VIDEO

中央のハングでは墜ちることが無くなったということは一定の進歩とみてよかろう(O本さん撮影)。 クライミングウォールの練習も、テンションをかけることをあまり気にせず、なるべく本数を稼ぐよう心掛け始めた。写真: 右ルートハング11aの課題をクリアし、満面の笑みを浮かべる阿〇女史と、その横で10bに悪戦苦闘中の“こだわり” (写真をクリックすると精細画像になります。O本さん撮影)

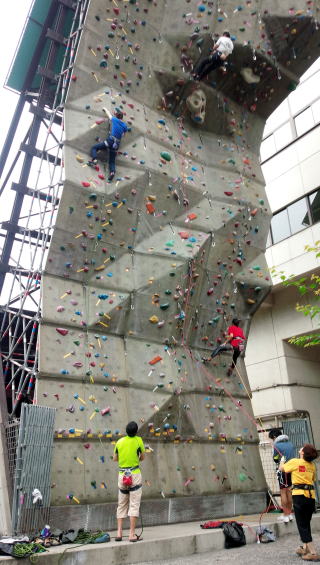

5月29日 新たな挑戦 足踏み状態 が続いている。一番右側のハング11a (右写真、O本氏撮影)に挑んでいるが、今のところ地団太踏むばかりで手も足も出ない。

No.8、No.9に挑戦中 だが、これまた毎回同じようなところで足踏み状態だ。

5月11日 ヘルメット 人工壁ならともかくとして、ヘルメットをしないで外岩を登る連中は馬〇じゃねえか!! 」と。(2015.10.22 岳連岩登り講習会に参加しての挾間コメントから) ヘルメットについて 今回は高校生も参加し、指導教官も保護者も観ていました。万に一つも頭を打つなど有り得そうにもない、体育館の中の人工壁ばかりを登っているスポーツクライミングと、イレギュラーな外壁は違います。あくまでも自己責任で、というのは、これまでの高校部活動での事故の訴訟などの新聞記事に接していれば、それでは済まされないことは自明。主催者はヘルメット着用を義務付けるべきかもしれませんね。

ヘルメットを被らないことの美学

ガストン・レビュファやルネ・ドメゾンなどヨーロッパのアルパインスタイル派は 「危険を甘受しなければ真のアルピニズムは存在しない」 と言いつつも、ヘルメットはちゃんとしてました。フリークライミングのヨセミテ派が登場して、ヒッピーのような長い髪にバンダナ…これがフリークライミングの定番になりました。一種の自己主張ですよね。

さて、当会 ※ は ※ 大分緑山岳会のこと

さてそれで、つい数日前の八面山の岩場では、ヘルメットについて、同伴したパートナーには求めたものの自分は、本匠の場合も含め着用しなかった。「ええ格好しい」の自分 があったということだろう。ダサい 」と感じる自分を否めない。俺はアルピニストの端くれだ 。フリークライミングはしているが、フリークライマーを志向しているわけではない。彼らとは心のどこかで一線を画してきたことは確かだ。アルピニストHASAMA と書くようにしよう。「これが俺の“山ヤ”としてのアイデンティティ なんだ」と。昭和40年代後半、一世を風靡したヘルメット“滝谷”を被る 北ア剱岳小窓ノ王南壁で吉賀(1975年夏)

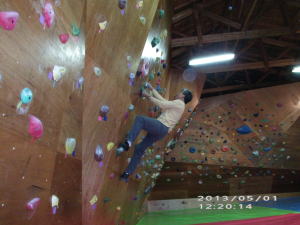

5月7日 宝満山、 5月8日 八面山 知的遊戯三昧の10日間 であった。宝満山山頂付近の岩場 。福岡のクライミング仲間のお誘いで様子を見に行った。もちろん、クライミング用具一式を担いで、例の急な石段を標高差700mほど登ってやっとこさ辿り着いた山頂には、花崗岩質で高さ10~15mの岩場が随所に林立。宝満山山頂付近の岩場“稚児落とし” 雨で濡れてて幸い?? 登攀不可能 。残念というよりは、各ルートの最初の1ピンまでの長さや、ピン間隔などからして、相当難儀をしそうな感じで、正直、“雨”という退散理由 があってほっとした部分が大きかったというのが本音。麓の室内人工壁 に案内された。⤴

⤵ 5.8や10aを何本か登った感想としては、「KATOHさんのうまさの理由が分った」とうこと。つまり、福岡のここらあたりのグレードは、大分のそれより辛めに設定されているということだ。宝満山山麓にある室内人工壁(筑紫野市) 八面山上部エリア 。もちろん、自称“山ヤ”の端くれとしては、律儀に麓の登山口から登り、山頂付近で昨日来のKATOHさんと再び合流。“リードの意識”(昔風に言えば“ザイルのトップ”)の自覚 ということになりそう。“ほうき星11a/b” にチャレンジすることに。前々回、フレンド10bでさえ相当苦労したのだから、11a/bなんて分不相応 は承知の上。ハングは苦手だがスラブには強い 」など、得手不得手も、いい方向にここの場合は働きそう。レッドポイント”達成??? ・・・しかし問題が。右のクラックに手を入れたことで“難易度が下がる”との指摘に対して、12級クライマーのKATOHさんにもトライしてもらった結果、クラックにホールドを求めないと登りようがないから「OK」と。

5月6日 本匠遊歩道エリア 初参戦 再開してから3年 、という方が適当か。元山ヤのO本さん も、同じような意味では再開ということになる。彼はいかりやま温泉 “フリークライマーの梁山泊 ” と言ったところか。2本だけ10aがある という。「10aならばこだわりでもオンサイト※ は可能かも、悪くてもレッドポイント※※ くらいは」と少しその気になりかけたが、実際にその2本の壁を見上げ、若者の試技を観ながら、気持ち的には少々ビビってしまっていた。遊歩道エリアで数少ない初心者向け10aコース (Gihard)

さて気を取り直して 次なるもう1本の10a 、遊歩道中央に位置するルートにチャレンジ。 遊歩道エリア もう一つの10aコース (安〇女史) ちなみに※ オンサイトとは、「あるルートを、そのクライマーにとって最初のトライで墜落やロープに体重を預けることなく、「フリー」でリードすること。ルートのグレードとプロテクションの数以外の情報を事前に知ることは許されず、他人の登りを見ることさえできない。あるルートのオンサイト・トライは一生に一度だけ」とある。 「終わり良ければそれで良し」 、来た当初の重苦しい気持ちから、なんぼか解放され帰路につくことが出来た。 ※※ レッドポイント:トップロープでの試登の後や、2度目以降のトライで登った時にこう言う。つまり、墜落なしでリードできるまで何回通ってムーブを研究(記憶)してもOKというスタイル。 本匠遊歩道エリア 登攀風景

4月23日 継続すること 回復力 中2-3日以上途切れることなく 、頻繁に通い詰めている。筋トレ、体重の維持 は意識していたから、わりと元のレベル(もともとが大したことないが…)に戻るのにはそう長い時間はかからなかった。とはいえ、20日以上を要した。赤テープスラッシュ(10b) を久しぶりにクリアしたものだ。クライミング仲間で元写真家のO本さんが撮ってくれた。やはり実践の継続こそ重要と、再認識した次第。O本さん撮影(2016.4.6) ところで、ハングの急な中央や右側のルートでは、グレードは一番易しくても10b、上級向けには12a,b,cなど、しだいに難しくなる。比較的易しい中央の10b,cクラスだと技術的なこともさることながら、上腕筋力の保持力 がものを言う。省エネで上腕を保持 することが大事だ。足をいかに有効に使い 、腕の負担を軽くするか・・・そこで望まれるのがボルダリングでの技術力だろう。筋肉の回復力 が早いにこしたことはない。ここら辺りで若者との決定的な差を思い知らされる。

4月1日 大洲に新たなボルダリング場オープン 早速、グレードの易しいのから順にチャレンジ。1,2,3とグレードが上がるが、ここまではなんなくクリア。小ハングを乗っこす№4で行き詰った。何度かのチャレンジののちどうにかクリア。足の使い方やバランスのとり方、ムーブのテクニックがここから先、求められる。 ⤴

継続は力なり ⤵ №4をクリア Youtube動画 S君の試技

3月27日 青ホールド10a、赤テープ10a

緑ホールド10bは最後のところで我慢できずにテンション。

3月25日 青ホールド、緑ホールド

転落

3月20日 本匠 トップロープ しばらく、観察させてもらった後、“宮前エリア”に移動し、過去に登ったことのある10bルートをトップロープで岩の感触を確かめた。意外にも、感触はそう悪くはなかった。今後に期待しよう。

3月19日 クライミング再開 大洲

実質4か月ぶりのクライミング再開で、大洲の一番易しい10aにとりついたが、ノーテンションでは上まで登れず。

1月27日 2か月半ぶりのクライミング で、久しぶりのクライミングだったが、一番易しいルートをテンションのかけまくりで、這う這うの体で上まで到達という、体たらく。上達するのには随分と時間がかかるが、落ちるのはあっという間 。

後進の指導(と言ってはちょっとおこがましいが・・・)

後進の指導(と言ってはちょっとおこがましいが・・・)

3.jpg)

夜間クライミング

夜間クライミング

強化トレーニングで向上中のNさん

強化トレーニングで向上中のNさん こだわりの後塵を拝することになった師匠格・Iさん

こだわりの後塵を拝することになった師匠格・Iさん

塚原のボルダリング道場

塚原のボルダリング道場

夏の打ち合わせ

夏の打ち合わせ

ハングの最後のクリップでもたついてテンション

ハングの最後のクリップでもたついてテンション

バックハンドクリップとフィンガークリップ

バックハンドクリップとフィンガークリップ

吉野氏(左)とG女史(右)の登攀

吉野氏(左)とG女史(右)の登攀 O女史の登攀

O女史の登攀 アルピニストTの登攀

アルピニストTの登攀