回想 1975年初夏 行縢山雌岳南壁

行縢山の岩壁に臨んだ頃の私

この山行以上に強く印象に残ったものといえば、その2か月後の剱岳をおいてほかにはない。

岩登りには、明るく軽快な登攀を楽しめる“陽”の部分と、陰湿でじめじめした、いつ抜け出せるとも限らぬ“陰”の部分がある。中央の山に例えて言えば滝谷やバットレスの多くのルートは陽、谷川岳一ノ倉は陰、本稿に登場する比叡山が陽なら、行縢山雌岳は陰だろう、南壁・西壁にもかかわらず。

パートナーの吉賀が「もうその壁を越えなければならない時期」と記述しているように、当時の私は、リーダー会の一員で言葉は威勢良くても、もう一つ上のレベルに抜け出せない自分にもがいていた。というか自分のひ弱さ、非力さに限界が近いと感じていた。「このまま突き進むのはやばいなあ…」、そんな、どこかで心ひそかに妥協する口実を期待するような気分の時期であった。

だけれどもそれを口に出してはいけないとも思っていたし、また一方ではビッグな登攀をしたら、少し違った、一段上の自分があるかもしれない、などと気持ちが揺れ動いていたのも事実である。

真の意味での“ザイルのトップ”になりたいという私、そこまでなれない、いやなれなくてもいいや、という私との葛藤のようなものが、内面のどこかにあった時期であった。

実際に採ったルートについて

雌岳の岩場は661mピークから西側に西壁、南側が南壁というように大きなカンテによって二つの大岩壁に分けられている。いずれの岩壁ともに中央に大きなブッシュ帯があり、上部岩壁と下部岩壁に分かれている。いずれのルートとも高距300m近い、九州では数少ない大岩壁である。

※本稿掲載の写真はクリックすると拡大・精細画像に変わります。

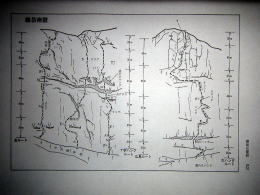

左:雌岳西壁(2012.10、挾間撮影) 右:雌岳西壁~南壁(日本登山体系より三沢澄男氏原図)

41年近く経過した今、当時を振り返って私が一体あの大きな岩壁のどの辺を登攀し、どの辺で撤退・下降したのか、そもそもあのルートは、いったい何だったのか、うまく説明ができないことに苛立ちを覚え始めた。

そこで、この岩壁のルート開拓に直接関わった“先蹤者”たちが直接執筆した成書「日本登山体系10 関西・中国・四国・九州の山、白水社、1982年」に掲載された雌岳南壁・西壁の写真、ルート図、それに私の撮影した雌岳西壁の写真等をじっくりと観察しながら、吉賀の雌岳南壁の記述と比較検証してみた。

まず、南壁には上部岩壁に直接的に繫げる下部岩壁ルートの記述は見当たらない。下部を6ピッチ攀じたことになっているが南壁の下部にはそもそも6Pもの高距は、どうみてもなさそうである。

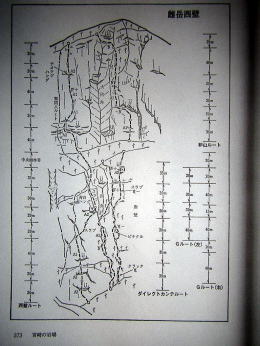

左:雌岳西壁~南壁の概念図 右:雌岳南壁ルート図(いずれも日本登山体系より三沢澄男氏原図)

そうなると、6ピッチの下部岩壁に相当する下部ルートは①西壁ルート、②ダイレクトカンテルート、③南壁Gルートの3本ということになるのだが、①はハングの連続でA2主体、③は随所にⅥ級が混じる。①、③の場合、吉賀レベル二人ならともかく、私との“つるべ登攀”での所要時間としてはペースがいささか速すぎる。

雌岳西壁ルート図(日本登山体系より三沢澄男氏原図)

我々が採った下部岩壁のルートは、吉賀と成書の両方の記述に必ずしも一致点をぴったり見いだせないところもあるが、状況証拠的に言えば②のダイレクトカンテルート(Ⅳ級+・A1)と考えるのが妥当だろう。

ダイレクトカンテルートで下部岩壁を終えた後、中央ブッシュ帯を40mいっぱいいっぱいにザイルを伸ばし「中央にカンテが走るハング下に出」たとなると、位置関係からしても南壁の3本のルートとは異なることは明白だ。

「南壁と西壁とを分けるカンテの下部にダイレクトカンテ、上部に枦山(はぜやま)ルートがあ」り、西壁側にハング主体の西壁ルートがあるが、吉賀の記述や私の記憶に写真やルート図の記述を重ね合わせると、雌岳の上部岩壁は、枦山ルートを採ったとみるのが一番妥当なようだ。

くどくなるが、吉賀の南壁とした記述は間違いではなく、そもそも「南壁と西壁を分けるカンテ」であり、枦山ルートを日本登山体系の本稿関連の著者が西壁に属させたことに無理があるようで、このルートは最も西壁よりだが南壁の一部とした方が地図上分かりやすい気がする。

なお、吉賀の記述のとおり、あまりにも悪く初登攀に続く第二、第三登の気配すら感じにくいことからして、もしかしたら未公開の第三のルートだった可能性を捨てきれない。

雌岳南壁・西壁の先蹤者達は今

私の知る限り、このルートの開拓に関わった何人かは、数年前のことではあるがその時点で70歳前後、今なお現役クライマーとして本匠でフリークライミングをしている姿に接したり、元気に登攀活動を続けている消息を聴いたりもした。

上部の最終ピッチ近くのハング下の残置シュリンゲや古いカラビナの持つ意味も合わせ、吉賀が残していった「2台のアブミとカラビナ3~4個」の気になるその後の消息、それから知り得たことを手掛かりに、我々の採ったルートの最終確認を今のうちにしておきたい気がする。

ちなみに大分登高会としては我々より先んずること6年ほど前、1969年(昭和44年)に矢野・松田の両先輩が上部岩壁(南壁と記述)を途中まで、丹生先輩が下部岩壁(ダイレクトカンテ)に、さらに同年8月に安東・熊本クレッテルパーティがワンビバークののち第2登を果たすなど、足跡を残している。加えて、私たちの登攀以後、後輩たちがあとに続き、苦闘の末にこの困難な壁を完登した者も居る。しかし、我々の採ったルートとの異同は、今となっては難しい。

墜落の瞬間

私は最近、人工壁や八面山、本匠などの岩場でフリークライミングをするようになった。いくら還暦をはるかに過ぎたこの歳でもやる以上は、より上級を目指したいと思ってやっている。ただ一方で、老若男女を問わずおよそフリークライムをやっている皆さんと、我々の時代の岩登りはまったく違うものとも思っている。早い話、彼らとは心の中でどこかに一線を画している私がある。

左2枚:大洲の人工壁(2016.4、大本氏撮影)、右:本匠(2015.10、二宮氏撮影)

フリークライミングは登山ではない。私だって単にフィットネス感覚でやっているだけだ。もちろんフリークライミングの技術が向上すれば岩登り=岩壁登攀技術は向上するだろう。フリークライミングの仲間で同世代の元アルピニストの大本氏の表現を借りればフリークライミングは「15mの器械体操」ということになる。つまりは安全が99.9%保障された前提でのアクロバットなのだ。

さて、本題。1975年(昭和50年)夏のこの時点までに私は岩登りで何度かの墜落を体験し、鶴見岳鞍ヶ戸北壁では死への恐怖も体験した。行縢山のパートナーの吉賀とて同じだ。岩登りでは“ザイルのトップ”は絶対に落ちてはいけない、というのが両者共通の強い認識だ。

がしかし、あえて言う。七割がた落ちる可能性があっても残りの三割に賭ける、いや賭けなければならない場合だってある。上部の13ピッチ目に起こったことはまさにそれだ。

その時ビレーをしていた私は、正直疲れ切っていた。黒部丸山東壁、大タテガビン、谷川岳一ノ倉衝立、ヒリシャンカ南東壁などで人工登攀のスペシャリスト化している吉賀との力の差は歴然。慣れぬハングのアブミ操作での体力消耗に加え午後の南壁(南西壁というべきか)の暑さに喉の渇きが加わって、登攀に対する集中力が相当程度落ちていた。

そんな矢先の墜落だった。見上げれば首筋が痛くなるほどの垂壁、そのハング下で苦闘している吉賀を見上げながら眩しさからか一瞬下を向いた。

その直後、少し上のピンにザイルを通し肩がらみで確保していた、その肩と両脇をザイルがシュルシュルと伸び始めた。見上げると相棒は仰向けに背中から壁に打ち付けたのち、さらに宙を舞った。思わずザイルを持った両手を握りしめ脇を引き締めたが、どんどん勢いが増していき、一瞬ザイルを制御できない事態になった。「あー、いかん!ザイルが持っていかれる、止めなきゃ」と、初めて体験する制御不能の事態に恐怖心が襲った。

次の瞬間、足元にとぐろを巻かせていたザイルが団子状態になって右脇まで上がってきた。そして止まった。「挾間はこの墜落を必死で止めてくれた」のではなく止まったのだ。私は今でも「止めたのではなく運良く止まった」と思っているが、抜けない三割の可能性に賭けて頼りないハーケンに身を任せた相棒から、僕はたとえ一瞬のこととはいえ目をそらしたことは、その後もずっと口には出せなかった。

指切りグローブは摩擦で一部破れ、ために指の皮がめくれ、首から肩に擦過傷と火傷を負った。そんなことより一瞬制御不能の恐怖体験に伴う精神的ダメージから…、いやそれらだけでなくもっと別な理由…、一瞬気を抜いたことでのザイルパートナーへの負い目が加わって、著しく戦意をくじいたことは確かだ。

ザックの中の或る物

墜落時の壁への激突での、吉賀の背中の衝撃を著しく緩和したくれた「登攀の途中でザックに詰めた或る物」とは、…下部岩壁の登攀途中のテラスで採取したものだが、衝撃緩和の一助になったことは確かだ。

しかし、そんなことよりも我々の時代の岩登りは、かなりの荷を担いでの登攀が当たり前だったから背中のザックは当然身を守るグッズになり得たのだと思う。私自身も鶴見岳鞍ヶ戸での墜落の時はザックに夏用シュラフや雨具など入れていたおかげで手の骨折だけで済み、動けなくなるほどの重傷を免れた。

後日、登高会のレクレーションで吉賀の実家近くの海岸に遊ぶ機会があり実家にも立ち寄った。庭先の柿の木だったかに、そのくだんの或る物が、ミズゴケにくるまれその上からシュロの皮に包まれ、おそらく彼のおやじさんの手によるものだろう、大事そうにぶら下げられているのを私は見逃さなかった。

おわりに

行縢山雌岳の“南西壁”とも呼ぶべきこの困難な岩壁の登攀は、私の精神的、肉体的ひ弱さにじっくり向き合う機会になった。もちろん一皮むけた部分もあるが、自信喪失の部分も少なからずあった。

完登し、しかも、つるべ登攀における私の役割を精いっぱい果たした満足感があれば、この登攀によって一段上の私を見出せたかもしれないが結局、相変わらずいっぱいいっぱい(あっぷあっぷと例えるべきか)の私を感じながら、2か月後の剱岳三ノ窓に臨むことになった。

挾間記: 2016年4月26日 前々日行縢山に登り、雌岳での、かつての日を、 「登高」第105号吉賀記事「行縢山雌岳南壁」を読み直しつつ回想して

追記: この稿は吉賀・挾間による1975年初夏の登攀を回想しながらまとめたものであるが、その後も大分登高会の若手クライマーが我々の後に続いてこの困難な岩壁に果敢に挑んだ。その事実を、記録のみ「1975年初夏行縢山雌岳」の想い出」に追記した。

2016.4.26稿、同年5.4追記