‘18年2月 積雪期西中国山地(小五郎岳~安芸冠山)縦走の巻

栗秋和彦

(1)速報!(おゆぴにすと掲示板へ)

| 西中国山地の縦走から帰った!投稿者:湯っ栗 投稿日:2018年 2月28日(水)09時49分36秒 2月25~27日 こだわりさんと二人、西中国山地の長大?ルート、小五郎山から容谷山、右谷山、寂地山、安芸冠山を山中二泊三日テント泊で縦走してきました。G PS計測で約27キロ。登山口の向峠集落から小五郎山は標高差800m弱を3時間15分もかかり、雪山の洗礼を受ける。ワカンを履いても膝まで潜るところがしばしば。最初の小五郎山まではトレールがあったが、あとは途中一部と安芸冠山からの下山ルート以外はトレースなし。度々ルートが分からず彷徨した。 また登山口から下山口まで山中、誰一人とも会わず、まったく静かな山旅を経験した。マイナーさは際立っていたが、分かりづらいルートと深い雪で体力・精神両面でけっこう参りましたぞ。 で何とか下山し、中国道の吉和サービスエリアまでの3~4㌔が長かった。このSAから高速バスに乗り、車を置いている最寄りの深谷PAまで帰ったが、バス便が少ないので、吉和SAに着いたのが、バス到着の1分前、フーフー!間一髪セーフ (間に合わなかったら2時間半待ちぼうけだった)。 西中国山地は単発的に寂地山や安芸冠山、恐羅漢山に登ったことはあったが、積雪期の縦走は初めて。無名?のたかだか1200m弱の小五郎山の雄大さ荘厳さに、こりゃただ者じゃないぞ!とちょっと畏敬の念を抱くとともに疲れました。後日、詳報?します。 |

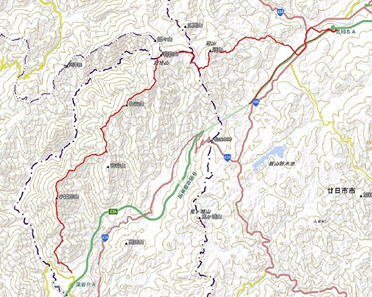

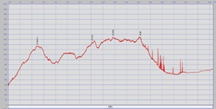

縦走の軌跡 (左下の深谷PA近くの向峠を出発し、右上の吉和SAまで歩いた) 縦走断面図

(2)本文

① キッカケ・・・山行計画は直前、唐突に挾間兄からもたらされた。雪の西中国山地を縦走しようというものだが、中国道は深谷PA近くの向峠(むかたお)登山口を出発して小五郎山~(山中泊)~右谷山~寂地山~(山中泊)~安芸冠山を踏み、同じく中国①の吉和SAを下山口とするもので、咄嗟には地理が飲みこめず天を仰いだ(てな訳ないか) 。調べてみると聞き慣れない小五郎山は西中国山地の西の端。なるほどここから長大な尾根を辿れば冠山まで行き着くように地形は繋がっている。しかも2月中の決行をこだわっているのは、タイトルに“冬季”縦走と銘打つことができるらしいのだ・・・嗚呼、分かりますとも。3月にずれ込んでも積雪期の縦走に変わりはないが、“冬季”と“積雪期”ではひびきが違うからねぇ。

かくて月末ギリギリ25日の出発と相成ったが、この時期、1~2mの積雪は間違いなくあろう稜線を、生活道具に食料一切合切背負って山中二泊は穏やかではなかろう。しかし縦走を果たせば達成感は余りあるし、おじさんのロマンも一層かき立ててくれる筈。断る手はなかった。

② 初日(2/25)・・・縦走コース最初のピーク、小五郎山まで標高差800m弱に3時間15分(コースタイムは2時間05分)も要した(既に速報で触れた)。遠因は、慣れない雪山での重荷(山中二泊のテント山行は大分登高会以来、数十年ぶり?) に加え、体力不足もあったろう(フルマラソンの一週間後と、言い訳はしっかり用意していたが・・・)。山頂までトレースはあったが、そこもズブズブ。適当なところでワカンを履くも、部分的にけっこう潜りながら歩を進めた。一方、相棒の挾間兄もピッチは上がらず。古希目前と還暦半ばのおじさん二人のパワーは、若い時代には及ぶべくもなく、推して知るべし。

小五郎山への登路2題・・・さぁ山頂と思いきや奥深く、なかなか辿り着かない ようやくの小五郎山の頂にて

そんなこんなで簡単に登れるつもりの小五郎山になかなか辿り着けないもどかしさを途中、何度も味わったが、次第に「この縦走、一筋縄ではイカンなぁ!」と思いいずる羽目に。幸いにも天気は高曇り、雨(山は雪)の予報に反し何とか持ちそうだし、視界もそこそこ。しかし尾根上は疎林が邪魔してすっきりした展望は臨めない。それでも細長い小五郎山の山頂からは遥か山嶺の先に、安芸冠山がちょこっと頭をのぞかせて、「ここまで来れるかねぇ?」と囁きかけているかのよう。よ~し、目標物(山)は捉えた。が先ずは目の前、谷を挟んで容谷山を擁する南北に延びる尾根まで、如何にスムーズに到達できるかが第一関門だ。

小五郎山の頂から先は期待していたトレースはなし。まっさらな雪面を踏み締めながら北へ向かうが、東側は小ぶりな雪庇が延々と連なっていて、部分的には庇の上部に亀裂が入っている箇所もあってスリリングだ。しかし昨春の上蒜山尾根のそれに比べれば庇も亀裂もスケールは小さく可愛いものよねぇ(庇に近づく愚は取らないにしても)と一人ごちる。やがて北東へ向きを変えると一気に下りはじめ、ドスンドスンと体重をかければ膝上まで潜ることもしばしば。登りには使いたくないコースだ。でけっこう脚を使い、距離の割には時間もかかってカリマタノ峠に降り立ったが、容谷山尾根への登り返し(でのズブズブ)を思うと少々難儀なのは相棒殿も同じに違いない。

小五郎山の頂から遥か安芸冠山を遠望 小ぶりな雪庇を見遣りながら北へ向かう 潜りながらカリマタノ峠へ下る

さぁ小憩後、杉林の急登わずかで911mの台地に出て、容谷山方面の視界がちょっと開けたが、既にフーフーの体。後は大小4回ほど尾根のアップダウンを繰り返し、ガッーと下ったところが容谷山稜線へ一気に突き上げる最後のコル。がここからが潜って潜って潜りどおしの三拍子。たまらず先頭を交代して貰い、追随する場面も。這う這うの体で稜線に辿り着けば、もう16時半近くとあって、どちらからともなく「ここでテント張ろう!」と。計画ではこの先の藪ヶ峠付近としていたが、もはやこれまで異存などあろう筈もなかったのだ。

久し振りの雪山、昨春の蒜山(ひるぜん)山行からして、今回もズブズブ歩きを予想してはいたが、辛さは殆ど忘れかけていたものね、うぐうぐ。とまれ早く設営を終え、テントに潜り込みたい気持ちは同じとしても、相棒殿はテントの張り綱をしっかり固定した上で(これは分かる) 周りに雪のブロックを積み上げ風除けにしたいと言うのだ。設営訓練ならともかく天気は明日、明後日とも穏やかな日和を予測しており、いくら何でも防風壁はいらんやろう、と筆者。加えてこのテントはカラコルムの難峰・シスパーレ(※)でも使った高性能な代物である(相棒談)。「6600㍍の最終キャンプでも防風ブロックは積み上げんやったのに!」と訴えると、さすがに諦め表情に変わり、こっちは安堵した一幕も。

されどテント内は天国。飲食共に進み、小世界のひとときをまどろんだ。殆ど風はなく、夜半テントから出ると満月が煌々と雪稜を照らし、幻想の世界へ誘われたのだったね。小用を果たすにはもったいないくらいのシチュエーションだったけど。

峠から登り途中、小五郎山が大きく視界に 容谷山への分岐稜線にテントを張る 夕餉は挟間家特製の具だくさんの鍋

(※) カラコルム山脈の標高7,611mシスパーレ峰の登攀ドキュメンタリー(NHK BS1で2/3放送) 日本を代表するクライマーの平出・中島両氏が標高差3,000mの垂直の氷と岩の絶壁に挑む様は、圧巻の一言。

(行程等) 行動時間 6時間42分 天気 晴れ時々曇り(稜線上は時々小雪)

門司(自宅)7:00⇒(車・北九都市高から九州道~中国道六日市I.C経由)⇒向峠小五郎山登山口(標高386m)9:19 45→小五郎山登山口10:14 18→小五郎山(1162m)13:00 15→カリマタノ峠(878m)14:20 30→最後のコル15:20 30→容谷山分岐稜線(1018m)16:27 (テント泊) 歩行距離 9.6 km

●挾間記(2018/02/25分)

若いころは中国地方の積雪期の山と言えば、その雄・伯耆大山がまず一番に、続いて、その東の雄・氷ノ山・・・この二つの山しか思い浮かばなかった。氷ノ山は九州からは少し遠かったし、それよりも先輩たちがヒマラヤ遠征のトレーニングに合宿を張った山ということで豪雪のイメージとともに、少し敷居が高かった。結局、中国地方の冬季の山としては伯耆大山が、手近にアルパインを実践できる格好の試練場として足繁く通った時期があった。

その後中年になったころ、とある雑誌で雪に埋もれた十種ヶ山の写真とエッセイを読んで、是非足を運んでみたいと思うようになった。そして古くからの岳友とともに十種ヶ山に登り、青野山、恐羅漢山、氷ノ山にも登った。さらにその後、山岳会の仲間とともに吉和冠山、三瓶山、伯耆大山南壁右岸稜、北壁八合尾根に登った。これらの登山に加え、昨年は岳友と豪雪の蒜山に足跡を残すうちに、中国山地の山の本質を知りたい、というか本質に近づきたいという気持ちが強くなった。

たかだか1200~1300m級だが3月までは豪雪に覆われ、低山故の灌木が視界を遮り、なだらかな尾根と鈍頂は、それらを繋ぐ長い縦走によって、岳人には、体力のみならず読図や気象、ルートファインディングの判断力を求められる。深い樹林と豪雪、縦横に走る獣の足跡とどんよりした空・・・冬の中国山地は一部の著名な山を除いて、きっと我々だけの静寂世界に引き込んでくれるに違いないと。

初日の2月25日、閑散とした向峠の集落を抜け林道途中の登山口から尾根に出るころから雪がしだいに深くなり、八合目辺りで輪かんじきを装着して、先行のトレースを追った。この1週間ほどは大した風雪もなく天気は安定していたから、トレースは先週末のものかもしれない。そのトレースも小五郎山の山頂から少し先で引き返しており、これから先は我々二人だけの静寂世界の中のラッセル行となった。尾根は場所場所により雪質が随分と異なり、標高900mくらいまでのアップダウンで特に南面の登りで何度も悪戦苦闘した。結局この日は当初予定より手前、容谷山との分岐にてテントを設営し、西中国山地の静かな夜を味わった。

③

中日(2/26)・・・6時50分、浦石峡を挟んで右谷山(以南の稜線)方面から朝日が上がった。木々が邪魔してすっきりとはいかなかったが、神々しい瞬間に立ち会った。おっとこれまた小用シーンだったのは苦笑いするしかない。一方で撤収の際、引き綱のペグが氷化した雪中から引き出せず、切断する憂目にも遭った。忍びなかったが、氷塊から掘り出すのにストックの先っぽでは埒が明かないのも道理だ。

さぁて先ずは浦石峡への分岐となる藪ヶ峠までの下りに注力しよう。地図で見るかぎり昨日の小五郎山からカリマタノ峠への下りより、等高線は緩やかで“楽勝”の筈。加えて朝の冷気で雪は比較的締まっていて、昨日よりはマシとの期待もあった。そして思惑通り深く潜ることはなかったが、トレースはまったくないので、地図と目印のテープ類がよりどころだ。しかしテープは雪に埋もれているのか、最初から少ないのか、なかなか見つからずコースの特定に気を遣った。そして峠間近になって北へ大きく外れてしまい、立ち止まっては呻吟しつつ地図とにらめっこ。再び登り返して、思いのほか時間がかかったのだ、ヤレヤレである。

それでもへこたれず当面の目標・右谷山へじわじわでも前進あるのみ。ご褒美は1153mピークの手前で木々が開け、振り返ると小ぶりな容谷山を護るようにして聳える小五郎山が視界いっぱいに飛び込んできたこと。その山体はほれぼれするほど力強かったのだ。

朝日を浴びて出立準備 まだ雪は締まって快調 迷いながらも藪ヶ峠へ到着 右谷山への登りで挟間のワカン補修

右谷山への登りもけっこう潜りながら喘いだ。時間が経つにつれ雪面が緩むのは致し方ないが、気まぐれにズボッと入るのはロシアンルーレットみたいなもんじゃな、と感心している場合ではなかったか、フーフー。この登りで相棒殿の右足ワカンのベルト付け根が切れかかり、グラグラ状態で補修を余儀なくされたが、よく見ると左側も危なっかしい(道具の性能やメンテナンスにこだわる彼としては珍しいこと?)。加えて二日目に入り彼の体調も思わしくなく、胃痛と相俟ってエネルギー補給もままならず。ペースが落ちるのは仕方ないにして、藪ヶ峠から2時間余りも要してようやくの右谷山到着。何の変哲もない頂だが、コース全体の中間地点でもあり、重要な通過点なのだ。

一方、この頂で顔がほころんだのはここからはスノーシューのトレースがあったこと。潜らないし、ルート探索も要らない。もっともミスコースへ誘導されることも有り得るが、ここは全幅の信頼を寄せてなぞったのは言うまでもない。精神衛生上好ましいし、現金にも意気軒昂と化す。しかもミノコシ峠まで下りズンズンである。がトレースは峠から寂地峡へ下っており、これ以上はなぞれない。昨日か一昨日辺り?で寂地峡からこの峠を経て右谷山を往復しただけの足跡だったのだ。嗚呼、ひとときの享楽も愉しからざる時、足早に来るである。峠からすっくと延びる雪尾根はまたまた無垢の世界を装い、しかも上りへと付き合わなければならなかったが、恨めしそうに見上げたことを忘れやしませんぞ。

全体の中間点、右谷山に到着 錦岳への稜線で南面が開けた 錦岳から一気に下る 静寂のミノコシ峠で大休止

それでも地図で見るかぎり、昨日のカリマタノ峠や今朝の藪ヶ峠からの登りに比べると、寂地山方面への登路は等高線も緩く、標高差も小さい。天気も快方へ向かいつつあり、ここは慌てず急がず倦まず弛まずの気持ちで行こうや、と相棒殿との目配せも忘れないように心掛けた。そんなこんなで途中、ミスコースもあったが、1309mの台地・西寂地山を踏み、犬戻峡分岐 (筆者は今回で四回目の通過となったが、雪尾根というよりもだだっ広い雪原の趣だった。無雪期とは大きく様相が違った) もちょっと立ち止まっただけで、寂地山まではわずか、広い尾根を潜りながらも何とか到達だ。登山口の向峠(むかたお) 集落からすると、遥かなる山、区切りの山で、かつ山口県の最高峰だもの、それなりの感慨はあったが、それより足取り重く、時々吐き気を催す相棒殿の体調面が気になって、浮かれた気分にはなれなかったのも事実。陽はまだ高いが、早々の幕営地探しが暗黙の了解事項だったと思う。

結局、山頂から東へ延びる稜線上を30分弱歩いたところ、広い尾根のやや南側の窪地、自然林と植林の境界付近を今宵のキャンプ地と定め、バタバタと設営して転がり込んだ。が会話は湿りがちで夕飯も食は細くと、ちょっと心配はあれど、明日はひとっ走り(※)で最後のピーク・安芸冠山である。後は下山するのみじゃないか・・・と明るい未来?づくりに努めたつもり。おっとしかし筆者も疲れを感じない訳ではなく、己に言い聞かせていたような気もする。そして19時過ぎにはシュラフに潜り込み、うつらうつらと長い夜を迎えたが・・・下界では殆どないほどホント長かったなぁ。

西寂地山付近を行く 犬戻峡分岐は広い尾根の一角にあった 区切りの寂地山に到着 テント場を探して東尾根を行く

あっ、しかし今宵の悶々も、再びテントの縁でカラコルムの難峰・シスパーレ繋がりで申せば、そして全く次元は違うものの、6600㍍の最終キャンプで暴風雪に苛まれ一睡も出来ぬシチュエーションに比べると、何ちゃない夜なんだけどね。こっちの難儀は2回も3回も夜中に小用を果たすため、もぞもぞとテント退出入を繰り返すことぐらいだもの。今宵も煌々と輝く満月を仰ぎ見るご褒美はあったが、やはり何回もトイレで起きたくはないからねぇ。

(※) 95年6月、長男・寿彦と犬戻峡から寂地山に登り、(小走りの記憶はあるが)その足で冠山まで往復した。その時の記録を見ると、寂地山から冠山まで往路49分、復路42分。指呼の距離の筈だったのだ。

(行程等) 行動時間 7時間28分 天気 薄曇りのち晴れ

キャンプ地5:30起床 7:28→藪ヶ峠(943m) 8:30 32→右谷山(1234m) 10:43 48→錦岳(1260m) 11:05 09→ミノコシ峠(1130m) 11:27 48→西寂地山(1309m) 13:35 40→犬戻峡分岐(1278m) 13:48 52→寂地山(1337m) 14:02 19→寂地山から東尾根上700㍍地点(1300m) 14:56 (テント泊) 歩行距離7.3 km

●挾間記(2018/02/26分)

昨夜は容谷山分岐からわずかに容谷山寄りの稜線上にテントを張った。もちろん常法通り踏み固め、スコップで高低を均し、ビニールシートを敷いた上からテントを張り、竹ペグを埋め込んで張り綱をし、四隅もペグで固定した。昨晩から今日明日のこの山域は好天が予想されていた。テントはエスパースのゴアライトエックストレック・・・ヒマラヤの8000m級の前進キャンプにも使用される“すぐれもの”だから、せっかくスノースコップを持参したものの、防風壁までは必要ないだろう。4~5人用のゆったりとしたスペースの中で、鍋を囲んで(といっても二人きりだが)近況話に花が咲いた。

ニラ玉子雑炊の朝食を終え、いざ撤収の段になって埋め込んだ竹ペグを掘り起こそうとしたものの氷結したため掘り起こせない。今回ピッケルを持参していないため、やむなく竹ペグは残置。四隅に埋め込んだペグでさえ取り出すのに相当難儀した。午前7時半いきなり輪かんじきを着けて出発。朝の雪面は表面がしまっているが、つぼ足だと膝まで埋まる。雪面の状況は輪かんじきが一番能力を発揮できる雪質だ。全てが落葉した樹林ごしに右谷山を見やりながら一定のリズムで前進する。尾根は全体になだらかだから分岐の箇所では注意深さが必要だ。藪が峠への下りでルートミスして15分のロスを出した。

右谷山の最後の急登付近では、長年愛用してきたアルミ輪かんじきの登山靴を固定する布地部分が一部断裂し、細引きで応急処置をする破目に。この輪かんじきは昭和47年にサニースポーツで購入し、昭和47年冬の穂高合宿で最初に使用したもので、釜トンネル出口の新雪のラッセルで活躍して以来だからもう46年目になる。無理もない。「最後まで持てばよいが」とひたすら祈るのみだ。右谷山の急登も含め今山行では先輩を慮ってか、相棒栗秋が終始先陣で切り開いてくれる。本来、先頭交替しながら高度を稼いでいくのが、暗黙の了解事項であるべき筈だが、荒い息遣いながらもただひたすら黙々と高度を稼いでくれる。ありがたいことだ。

右谷山山頂には、小五郎山々頂以来“久々”の人の気配すなわちスノーシューの轍があり、寂地峡分岐となるみのこし峠までのわずかな距離、トップはいくらかラクができたようだ。が、それも束の間、再び動物の足跡だけの世界に。みのこし峠から先は高度が高くなるにつれて一面ブナの世界になり、そしてそれは冠山までずっと続いた。この頃から疲労が増してきて、やわな胃袋は食い物を受け付けそうになくなったが、カップ麺にお湯を注いで無理やり胃袋に詰め込んだ。

だだっ広いブナ林の尾根・・・中国山地では著名な寂地山のことだから犬戻峡分岐までたどり着けばトレースはあるだろうと思ったが人のにおいが感じられない。雪の西中国山地の真っ只中、静寂の中に身を置く喜びを求めてきたのだから、有り難い筈なのに、何か拍子抜けの思いはぬぐえない。それでも寂地山の山頂を過ぎるとスノーシューや輪かんじきのトレースがあった。どうも冠山からのピストンのようだ。寂地山から冠山までの間は随所にブナ林の中の広大な雪原が現れる。トレースも思い思いに試行錯誤しながらルート選択している様であまりあてにもできない。それよりもやわな身体には限界が近づいてきた。寂地山と冠山との中間点付近の鞍部にテントを張ることにする。

ここまで来れば、何となく人里に近づいたような気分だが、そうでなくても、テント、食糧、炊事道具、燃料、寝袋を携えているということの絶対的な安心感は、「登山は自己完結」と常々思う筆者にとって面目躍如の時でもある。この夜は体調不良のため、相棒が豊富に用意した食材や酒肴に大して手をつけられず、食欲旺盛な様をただただ羨ましく見つめるのみで19時過ぎに就寝。

④ 最終日(2/27)・・・5時50分起床、テント内のペットボトルも凍るほど冷え込んだが、天気は快晴。

もどかしくも忙しげに出立準備を整えて7時52分発。ガチガチの踏跡 (寂地山からスノーシューのトレース有り) をなぞり先ずは冠山・松ノ木峠への分岐を目指した。それもどこを通っていいのか分からないほど、だだっ広い尾根がつづき、トレースがなければ思案しそうな箇所も多々あり。裏を返せば楽チン至極。しかしこれも迷走しばしばで、まるっきりの信用はできない。しばらく東進すると、谷を挟んで目の前に冠山の頂稜部が迫った。ならばコースは南下の筈。ふむふむ地図どおりのトレースだぃ、と信用してズンズン進むと、今度は西側の谷が迫ったところで途切れてしまい、その辺りを右往左往してお茶を濁している?じゃないか、ブツブツ。

三日目の朝、しんしんと冷えた トレースを頼って東尾根を行く 谷を挟んで冠山の頂が見えた 広い尾根を彷徨する

トレースも方向性が定まらないし、一方で後ろからは「ちゃんと地図を読めよ!」とひ弱な?声で檄を飛ばすおじさん一人。まさに迷走かつ珍道中の様相を呈しつつ、何とか分岐とおぼしき(トレースの)クロス地点を発見してホッとしたが、ここまでで既に55分ほど費やす羽目に。昨日の寂地山頂からだと1時間20分余もかかったことになり、23年前(95年6月) とはあまりにも違う所要時間に戸惑いしきりでもあった。

それでも後はゆるっと下って最後の登りもちょっとの辛抱で山頂だ、と言い聞かせながら進むもすっかり緩んでしまった雪には手を焼いた。特に頂上直下の急坂は潜り潜ってちっとも進まぬ。目の前に頂稜台地が見えているのに辿り着けぬもどかしさを、この時ほど感じたことはなかった。蟻地獄の如く、非力さを思い知った最後の登り、ヒーヒーハーハーの体とはまさにこのことだったか。

そして最終目標の安芸冠山には寂地山から起算すると2時間20分余を費やし、這う這うの体で辿り着いたが、山頂はいたって穏やか。空は広く晴れ渡り、二人だけではもったいないほどの天気と空間を占有しつつ、日向ぼっこと決め込んだ。もちろん目の前の眺望も伸びやかで、主に東面から南面の眺望を愉しんだ。名も無き?山嶺の連なりを見遣り、眼下の谷には中国道が東西に走っている。そしてその視界の先にゴールの吉和SAらしき広場を認めれば、距離と時間を値踏みするのもルーチンの一つだ。と言うのも初日のテント場以降、二日振りにネットが繋がったこの山頂で、高速バスの時刻を知り得たばかり。射程内の深谷PA行きは12時43分発、逃せば2時間半後だ。あと2時間20分余りの猶予とあらば、充分到達可能だが、忙しげな下山風景を思い浮かべては苦笑いするしかなかった。

南北に細長い冠山の頂稜を行く 冠山の山頂にて2題 下山後、六日市温泉でまどろむ

さて下りは堅牢かつ国道並のトレースに導かれて迷うことはなかったが、なおも吐き気を催し絶不調の相棒殿を追い立てる訳には行かず、時間との競争に。そしてそれもギリギリ定刻の1分前に到着し、益田行きに間に合ったことはこれまた速報で触れた。まさに手に汗握る乗車劇だったが、終わりよければ全てよしだ。相棒殿も幾分なりとも安堵の表情を見せ、長大縦走の達成感も滲ませている。

一方で都合二泊三日、延々27㌔にも及んだ山旅も、わずか13分のバス旅で振り出しに戻るのは心残りの感無きにしも非ずだ。しかし深谷PAが近づくと、バスの車窓いっぱいにガッシリとした男性的な山容を認め期せずして歓声が上がった。登ったからこその感慨、それを帰りのバスの車窓から(旅を) 振り返りつつ仰ぎ見るのも悪くはない。山名とは似ても似つかぬ小五郎山の雄姿であったが、西中国山地随一と言っても言いほど雄大な山容は雪をまとい、標高以上に高峰たる威厳をも併せ持って迎えてくれたのだ。筆者にとって全く無名だった小五郎山だが、まさに西中国山地国定公園の西の端を締めくくるに相応しい山。この時期にもう縦走することはないかもしれぬが、そのあっぱれさに恐れ入りつつも、数々の思い出を携え、無事山旅を終えたことを喜ぼう。山の神や天候、それにお膳立てをしていただき、不本意ながらも頑張ってくれた挾間兄にも感謝だ。

(行程等) 行動時間 4時間50分 天気 快晴

キャンプ地5:50起床 7:52→冠山・松の木峠分岐(1261m) 8:46 9:10→安芸冠山(1239m) 9:44 10:20→新しい林道を横断11:05 13→林道出合11:40→潮原温泉(624m) 12:00→吉和SA(646m) 12:42 43⇒(高速バス)⇒深谷PA12:56 13:09→向峠小五郎山登山口13:16 33⇒(車)⇒六日市温泉入湯13:55 14:47⇒(車・中国道六日市I.C~九州道~都市高速経由)⇒門司(自宅)17:03 歩行距離10.1 km 車の総走行㌔328㌔(門司自宅始終着)

深谷PAへの途中、高速バスの車窓から 左:安芸冠山 右:小五郎山を仰いだ

●挾間記(2018/02/27分)

中国地方にはいくつか冠山と呼ぶ山がある。今回の最終目的の山は地図では単に冠山だが、安岐冠山または吉和冠山とも呼ばれる。筆者の場合は、3年前の3月に緑山岳会の仲間と登った時に“吉和冠山”と教えられたので、この名前が頭にこびりついている。さて、向峠を一昨日発ち、20kmほどの中国山地の雪尾根を8割方輪かんじきのお世話に、というか先陣を取り仕切る相棒のお世話にもなりながら、はるばる(実感!!)縦走してきたこの山旅もいよいよ最終日となった。

予定より少し遅れてはいるものの、寂地山と冠山の中間点まで来れば縦走路全行程の約8割、予定完結の見通しがほぼ立った感じだ。とはいえ、筆者の体調は昨日にも増して食欲がなく体調は最悪だ。気遣う相棒の手前、どうにかチャンポン麺を胃袋に無理やり詰め込んだものの体調今一つのままテントを撤収して出発。冠山までは、ブナ林のだだっ広い雪原で、その中にスノーシューや輪かんじきやつぼ足のトレースがついている。数日前のものだろう。しかしその大半は、わかりづらい雪道を試行錯誤した形跡が見て取れる。

直線では指呼の間だが、夏道は南に大きく迂回して冠山の南尾根へ取り付くことになるので、なおさら判りにくい。我々も数日前の登山者と同様、ルート判断に何度も試行錯誤を繰り返し、小さなミスも犯した。こんな時頼りになるのはGPSと地図アプリだ。見通しの利かない中国山地のだだっ広い雪尾根では、余程の熟達者でもない限り読図には限界があると思う。筆者は読図は昔からへたくそだったから、いち早くハンディGPSに着目して活用してきたし、スマートフォンの時代になっていち早くその優れた機能をフル活用することを心がけて久しい。

余談だが、GPS付き(今では当たり前だが)スマートフォンにもいくつかの心配どころがある。低温時の立ち上がりとレスポンスに難があること、低温時は電池の消耗が激しいこと、濡れに弱いことなどである。近年は随分と高性能化し問題点が解消されつつある。それでもスマホをいつも快適に使えるよう、いざという時に役に立たないことのないよう、常時胸で温めていたりモバイルバッテリーも併せ持つなど、それなりに工夫を凝らし利用してきた。今回もしかりで、スマホ&GPSが無ければ、とても冬の中国山地の縦走など思い立ちにくいというのが本音のところだ。

さて、冠山の南尾根の取付きまでにルート判断や筆者の体力不足などもあり思いのほか時間を要したし、南面のため雪が腐り、見た目以上の急登に難儀して消耗したものの10時20分、どうにか冠山の山頂に達した。方々に踏み跡があるものの山頂には我々二人のみ。20km以上にも及ぶ西中国山地の冬季の縦走を思い立ったのも、これまでの中国地方の雪山山行を積み重ねる中で、この山域の本質に近づくためには、やはり冬季の天幕縦走しかない、やるなら今しかないと思ったからで、これまでこの山域大半の同行者でもある相棒とがっちり握手でお互いの健闘を讃えた。

と、感慨に浸っているのも束の間、傍らの相棒から「吉和SAから深谷PAに停車する高速バスの出発時刻は12:43ですよ。もうあと2時間ちょっとしかない。それを逃せばその次は2時間以上あと」という言葉で現実に引き戻された。今はフリーの身となったとはいえ、かつての職業柄、時間には何かと厳しく、かつ気ぜわしいのが、相棒の長所でもあり短所でもある。まあ何とかなるじゃろ、との筆者の思いにきっと苛立ったことだろうと思う。下山途中に、長年使ってきた輪かんじきの布地部分が経年劣化でとうとう完全にちぎれたが、あんばい良く輪かんじきは不要の場所まで下りてきており、途中我慢しきれなくなって吐いたりもした。がかえって調子が戻ってきたりで、気を揉ませながらも、吉和SAに到着すると間もなくタイミング良く12:43発の高速バスが入ってきた。

この3日間とうとう人っ子一人遇うこともなかった。今回の山行の結果、西中国山地への印象はおおむね思い描いた通りであった。小五郎山や右谷山、冠山にはピストンによるトレースがあるが、寂地山などは本来正面登山道と言える犬戻峡ルートには足跡の痕跡はなく、手近な冠山からのアプローチに頼る山行が主体のよう・・・この山域はかつて中国自然歩道として整備されているからロングトレールとなる縦走路はあるものの、冬季にはもっぱら手近なアプローチに頼ることになり、いくつものピークをこの時期縦走で繋ぐというのは、この山に精通したこの地域の皆さんでも、なかなか実践しにくいようだ。

そういう意味でも、また、古希を間近に控えたこの歳で九州から、思い立ち実践したことは、それなりの意義があった。もちろん、この計画に賛同し、終始トップを引っ張った相棒によるところも大きく、感謝の念は尽きない。「さて次は」と問われても正直、今は次は考えつかない。消耗がちょっと激しすぎた。

⑤

後記・・・先ず雪中二泊のテント山行など、筆者には思い付く筈もなかった。今までこの山塊を含めた中国地方の山は、もっぱら登山口に深夜到着後車中泊とするか、或いは早朝に到着して、そこから軽量ザックで日帰りピークハントが主流だったのだ。それを古希目前の挟間兄は何を血迷ったのか(笑) 、飄々(ひょうひょう)と計画して「行けば何とかなるじゃろ!」と実践してしまったのだから。もちろんその裏には緻密な計算と成算があってのことだろうが (ホントかねぇ?) 、そのノー天気さにはショージキ参った (笑・・・とは言っても、そしておこがましいが、同じ空間を共有したシスパーレ組とは天と地の差、何ちゃないのだけど・・・)。

翻って彼とはもう何十年もの付き合いだが、性格はまるで違う。それゆえ二人が繰り広げる山旅はいつも波瀾万丈かつ新鮮だ。もちろん年季は入り過ぎ、手の内も知り尽くしている(筈)ものの、山に入れば小競り合いは必至・・・筆者は何事につけても性急にして定時運行を旨とする性質(生業が染みついてしまった?) に対し、彼は慌てない騒がない、いたって鷹揚である。それが行動の端々で齟齬を生じるのは必定。例えば起床して出発するまでのせっかちVS鷹揚の対決。バテてしまえばそれまでだが、歩くスピードも休憩時間の取り方も違うし、下山後のいで湯の入り方ひとつにしても段取りよろしき入浴法と行き当たりバッタリ派の相克?如実に性格の相違が表れる。客観的な面白みという意味で彼に軍配が上がるのは当然としても、小競り合いも相克?も珍道中の源泉である。

ところが今回は少々勝手が違った。山中二日目からの突然の体調悪化によって上記

“源泉”ポテンシャルがいたって低調だったことによる。ここは治療や節制に努め、一日も早く元の“こだわり”レベルまで戻っていただき、アグレッシブな山旅路線を堅持して貰わなければなるまい。世の統計で示された健康寿命年齢(72.14才)まではもう幾ばくもないが、まさかそんなこと全く視野に入ってはなかろうし、来年?に控えたリタイア後の生活(アウトドア) 設計も急務だ。一歩先んじた筆者の行動計画にも影響は大であって、三銃士の復活や、遠く関西からの視線も忘れてはならない。その辺りの自覚を促しつつ全快を願い、以って稿を終えたい。

(参加者) 挾間、栗秋 (平成30年2月25~27日)