伯耆大山西面(写真中央の尾根が大ノ沢右岸稜)

※本文中の写真の多くは、クリックすると拡大画像を観ることができます。

伯耆大山 大ノ沢右岸稜

2016年3月5日、メンバー:大分緑山岳会7名(L:安東、SL装備:足立、食料:梅木、

会計:水原、記録:挾間、一色、赤松)

コースタイム

大山桝水高原スキー場駐車場(標高700m)7:28→森林限界(標高1150m、アンザイレン)9:09→ジャンダルム手前(アイゼン装着)10:28→ジャンダルムの頭11:09→頂稜部プラトー(標高・1588m)11:30→弥山山頂(△1709.4m)12:00→弥山小屋12:05-30→六合目避難小屋(標高1360m)13:10→阿弥陀堂(標高845m)14:19→大山道(標高810m)→大山桝水高原スキー場駐車場15:02

計画段階

当初の計画案では、「大山北壁弥山尾根西稜 あるいは 大ノ沢右岩稜 弥山小屋泊(ルートは積雪状況による)」となっていた。伯耆大山は若いころから積雪期を中心にバリエーションルートも含め色々と登ってはいたが、”北壁弥山尾根”は、「この歳になって…」というのもあるが、想定されるメンバーの全体的な力量なども勘案すると、筆者にはちょっと考えられない。そこで、担当リーダーには「この北壁コースに何らかの関わりを持たねばならない状況は小生としては遠慮します。つまり何かあっても残ったメンバーでは対処が難しい、そういうことには関わりにくい、ということです。」と翻意を促した。

およそリーダーたる者、経験や技量の大幅に異なる混淆パーティを率いることには、傍の者には分からない気苦労で思い悩むものだ。パーティ構成員個々の力量に応じての計画メニューを示したつもりだろうに、計画に水をさすことになった。結果、最終的に目標は大ノ沢右岸稜となった。

大ノ沢右岸稜について

伯耆大山が、最も伯耆富士らしく秀麗に見える西面に、まるで富士山の大沢崩れのようにV字状に大きくえぐられ切れ込んでいるのが大ノ沢であり、右岸稜はその向かって左側すなわち右岸の尾根を指す。予定では、標高約700mの桝水スキー場を起点に標高1150mくらいまでの下部はコースを樹林帯に採り、そこを抜けたところから右岸稜に合流することになる。1588m標高点までの実質400m余りの急峻な斜面が核心部で、急雪面と岩稜の混ざり合うアルペン的な尾根である。遮るものがないため冬春期は季節風をまともに食らい、まるで冬富士を思わせる様相となる。もちろん、雪面の状態によっては滑落すればただでは済みそうにもない。

左:早春の伯耆大山全景(写真中央が大ノ沢) 右:大ノ沢上部(写真中央が右岸稜)

※この2枚の写真は2014年3月22日に撮影したもの。今年の3月5日の積雪量は一昨年に比べ断然少ないのが判る

今冬は積雪が少なく桝水高原から見上げる大ノ沢の左右両岸一帯は西面ということもあり、上部のジャンダルム付近の山肌は、地面が一部露わになっているところもあった(冒頭の写真)。

いざ、出陣

それでも、名にし負う豪雪地帯のこと故、シーズンを終え人けの絶えたスキー場を突っ切って樹林帯に入ると、本格的な雪を求めてはるばる大分の地から2台の愛車(レガシー&CX-5)に分乗して500km以上を運転してきただけのことはあり、我々7名の期待にたがわぬ積雪量となった。このところの5月並みの陽気のせいもあって、シャーベット化した雪面は、ツボ足では難渋することしきりであったが、わざわざ持参したワカンを使うまでもなくマンパワーで乗り切り、樹林帯を抜けた。

樹林帯を行く…登るにつれ先頭にはツボ足でのラッセルは次第に堪えてきた

岩肌を露わにした、見上げるジャンダルムは、随分と高度を稼いだつもりなのにまだまだ小突起にしか見えない。小休止で眼下の展望を楽しんだのち、安東パーティ(足立、水原)、一色パーティ(梅木)、挾間パーティ(赤松)の3パーティを編成し、それぞれアンザイレンしてコンテニュアス登高で急峻な雪面に臨んだ。

アンザイレンするということ

「アンザイレンしてのコンテニュアスでの行動は、1人落ちればいいところを繋がっている全員が一緒に落ちてしまう」との自論に対して、「ザイルで繋がっているからこそ皆助かる」とリーダーは言う。

個人的には、繋がっている者の誰かが落ちた場合にザイルパートナーの確保で仲間を救える確率よりも、一緒に引きずり込まれる確率の方がはるかに高いと思うのだが…。こういうケースでは彼のウィンパーの悲劇が筆者にはいつも頭をよぎる。

「急な雪面での休憩はまず足場の確保から」号令をかける安東L

左:小突起にしか見えないジャンダルムへの直登開始 右:左岸のシンボルタワーを横目にアンザイレンの一色、梅木

まあ今回の場合は絶対的な上位者と初心者の関係での繋がり…つまりは上位者が落ちないという前提でアンザイレンの行動は成り立つ、ということだろう。筆者の考えでは上位者が落ちないとは限らず、その場合は初心者を巻き添えにしてしまう危険性をはらんでいる。ではどうするのが良いのか?

アンザイレンには登山の、というか岳人の美学というか美意識みたいなものがあり、互いに命を託した関係というのは何にも代えがたく尊い。そして初心者を落とすことになった場合には上位者だけ助かるわけにはいかないとのセンチメンタリズムというかロマンチシズムもある。だから、アンザイレンを正面から否定する者は「自分だけ助かればいい」というエゴイストに見られかねない。自論は、「ザイルを結び合うならコンテニュアスではなくスタカットで」だ。

水原をフォローする足立

右岸稜上部

話を元に戻そう。

気温は約6℃…この時期のこの山のこの高度としては異常に高い。しかし、天気晴朗なれど強風吹きすさぶ中なので、体感温度は結構低く、強風はそれなりに堪える。

3パーティは付かず離れずの距離を保ちながらも、一応それぞれ独自行動ということで、相前後しながらジャンダルムを目指して直登した。

左:「ひたすら前の足跡を追い景色を観る余裕なんぞ」と赤松 右:ルートを確認する一色…この人は絵になるのよね

雪面は、右岸稜上部ではクラストしているところもあったが、気温が高いことに加えて朝陽をまともに受けたこともあり全体としては、いわゆる“腐れ雪”で、急峻な斜面だけにベテランから初心者までの混成チームにあっては、そのことがありがたくもあった。もしクラストした雪面なら、アイゼンをもっと小気味良く利かせられる反面、滑落への恐怖心も半端ではなかったかもしれない。

さて、ジャンダルム手前でアイゼンを着け基部まで直登。ジャンダルム基部からは雪面をいったん左に逸れ、露わになったガレ場伝いにジャンダルムを高捲く。アイゼンでのゴロタ石の歩行は、ただでさえ歩きづらいうえに強風に思わず身をのけ反らせる場面も。個人的には、先行者には、このジャンダルムはせめて雪の多い右側を通過して欲しかったのだが…。

ジャンダルムの頭を過ぎてからは、歩きづらいガレ場から再び急な雪面に出て岩稜帯を縫うように登高した。

アルパインを実感するひと時

何の障害物もない、大ノ沢右岸稜上部の雪面から振り返ると眼下に伯耆大山のすそ野が果てしなく広がり、右手下方には左岸のシンボルタワー・ニードルが屹立し、見上げると頂稜付近まで出口を求めていくつもの支沢が枝分かれしている。これがたかだか1700m級の山とは思えないほど大ノ沢上部とりわけ左岸上部はアルペン的風貌なのだ。

パーティ構成員それぞれのカラフルなジャケットやヘルメットと、急峻・純白の雪面、それに紺碧の空、加えて、引き込まれそうな眼下の展望の組み合わせは絵になる。山に来ればいつものことなのだが、しんどく荒い息遣いながらも、“今、大ノ沢右岸稜の頂稜部にわが身を置く”ことの喜びを実感するひとときがここにある。

(左)けん引する足立SLと(右)フォローする安東L

安東リーダーの「この直登を終えたら夏道登山道だぞー!!」との檄・号令に一同最後のひと踏ん張り。右手の大ノ沢左岸上部の景観からしてまだまだひと踏ん張りもふた踏ん張りもとの思いであったから、少し気合を入れなおして足早に登ると、何とも呆気なく頂稜プラトー(標高約1600m弱)に飛び出した。そう、弥山(1709.4m)付近に直接突き上げる左岸稜との高低差を思い知らされることになったのだ。つまりは、右岸稜は左岸稜に比べちょっと見劣りがするということを認めざるを得ない、ということだ。

となると、次回のこの山は左岩稜をニードルから弥山山頂付近に突き上げないと大ノ沢を完結したことにならないな、と新たな食指が動き始めたが、これは胸の内にしまっておこう。

伯耆大山弥山山頂にて2016.3.5 12:00

緑の頼もしい女性トリオ

終わりに…次につながるか

午前7時28分に桝水高原スキー場の駐車場をスタートして夏道登山道岩室付近のプラトーでザイルを解いたのが11時半丁度。ザイルパートナーによると、「とにかく前の足跡を忠実に間隔空けずに辿るのが精いっぱいで景色を愛でる余裕はなかった」、「夢のような別世界のひととき」などなど思いはそれぞれ。“激闘”4時間のあとは山頂を踏んで夏道登山道経由で下山した。

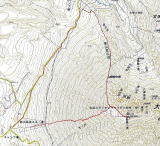

今回の行程…GPS軌跡ログ(クリックすると拡大精細画像に変わります)

今回の行程…GPS軌跡ログ(クリックすると拡大精細画像に変わります)最後に今回の定例山行の計画立案に、昨年に引き続きあれこれ思いを巡らしたであろう安東リーダーの、この山行にかける以下のような思いの丈を、本稿にも書き残しておく必要があるだろう。筆者には随分と重くのしかかる文章には違いないのだが…。(2016.3.7記)

3月定例山行の思い(安東)…大分緑山岳会2016.1.21ブログより

「3月は、伯耆大山に行くと予定されている。昨年度は、伯耆大山を計画し、十方山に変更し、最終的に吉和冠山で、積雪期のキャンプをして、冠山のピークに登った。本年も、同様に計画した。ただ、開催時期が、2月から、少し安定した3月に変更された。なんとか、伯耆大山に行きたいもの。

出来れば、昨年以上のレベルにしたい。昨年は、積雪期のキャンプをしたので、それ以上のことを目指したい。登攀できる会員は、それを。夏のハイキングしている会員は、積雪期のハイキングを。雪の歩行を出来ない人は、雪の中で歩けるように。ラッセルも確実に。もちろん、状況悪くても、ルートミスしないように。そのように、考えている。

伯耆大山の向こうには、近畿の山があり、その向こうには、南アルプス、中央アルプス、北アルプスの山がある。積雪期の北アルプスの向こうには、ヨーロッパの山があるかもしれないし、ヒマラヤの山がある。」

YouTube: 伯耆大山大ノ沢右岸稜 2016.3.5(安東、足立、赤松、一色、梅木、挾間、水原)