法華院 五輪塔建立50周年記念 & 第10回法華院の会 特集レポート

(10) 松本ゆき夫先生から学んだ事

・・・松本先生に感謝を込めて・・・

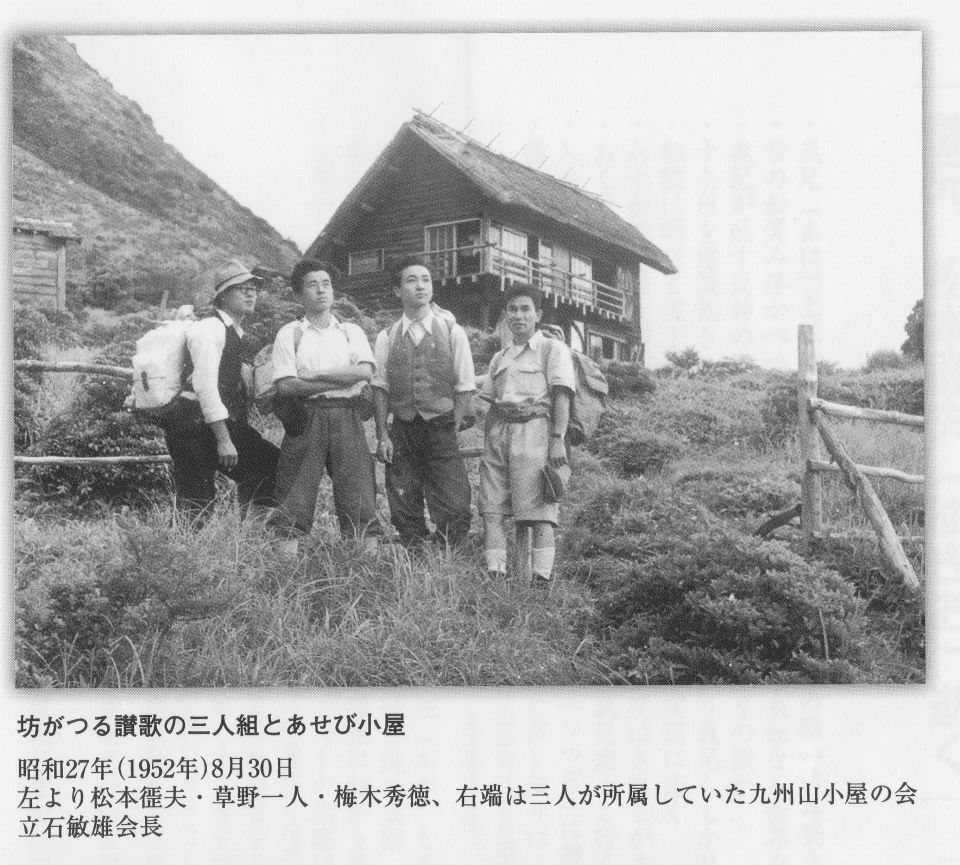

良い写真です・・

私(オアシス)が感銘を受けたのは、若者3人が多分大船山だろうか、山を見つめる熱い視線である。

山に尊敬の念を持ち、純粋に思いを馳せ、山と静かな対話をする・・

今どき、この様なポーズをする人はいない・・

3人共、夢多き大学生・・表情が希望に輝いている・・本当に良い写真です・・

それにしても、3人共、イケメンです・・

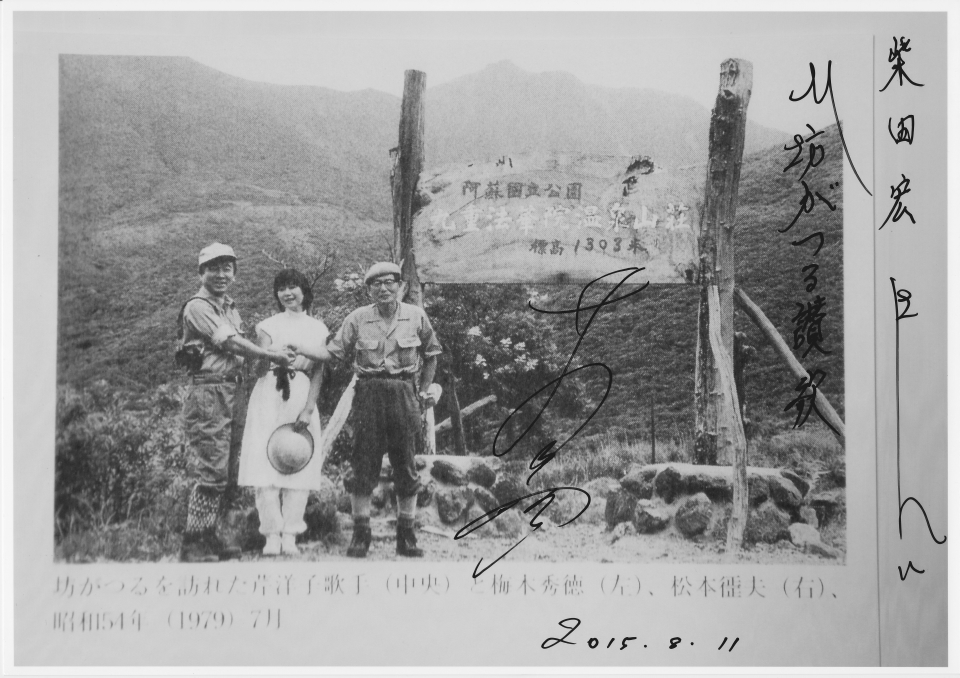

芹洋子が2度目の坊がつる訪問をした時の写真・・昭和54年7月と書いてあります・・

「坊がつる讃歌」が大ヒットした御礼に訪れた様です・・

松本先生(右)も梅木先生(左)もすっ飛んで駆けつけたのでしょう・・笑顔を見ればすぐ分かる・・(笑)

松本先生が50才、梅木先生が46才の時の写真です・・

私(オアシス)が芹洋子に貰ったサイン入りです・・

H27.8.11の「山の日」制定記念祭に合わせて、長者原に「坊がつる讃歌」の歌碑を建て

芹洋子を招待し、除幕式をした時のものです。

芹洋子にこの写真を見せたら「ああ、この時の事、覚えていますよ・・」と言って

スラスラとサインをしてくれた。

私の宝物です・・

松本先生の納骨式が終わった後の会食です・・(H24.4.8・法華院山荘)

岳友、梅木先生の乾杯の音頭です・・

祭壇に、松本先生の名前が刻まれた、新しく五輪塔に埋め込まれる名板があります・・

先生は無類のお酒好きと聞いていたので、私も1本、お土産に手向けました・・。

・・・松本ゆき夫先生から学んだ事・・・

私は現役時代から山が好きで、九重の他に祖母、傾、大崩、阿蘇山などにも時々登っていた・・

H14年10月に定年退職をしたが、それ以後は九重専門になった・・

最初の頃は普通の日中登山だったが、昼間のベタ光線の景色にすぐに飽きて

光と影を求めて朝駆け・夕駆け専門になった・・。

九重が見せる朝焼け、夕焼けの美しさに心を奪われ、取りつかれた様に登り

あちこちの山頂に立った・・。

暗い夜道を単独行で歩いているが、それはとても寂しく厳しいものである。

でも、私はその厳しさの中に「きっと何かがあるに違いない・・」と思いながら

それを探しながら九重を歩いてきた。

九重が見せる美しさ、感動を独り占めするのは勿体ない・・

もっと多くの人に見て貰い、何かを感じて貰いたい・・と思い、

H18年2月に、ホームページ「九重連山の光と影」を立ち上げた・・。

そして、H22・秋に、それまでの私をすべてひっくり返す事件が起きたのです・・

松本ゆき夫著「法華院物語・山と人」という本との出会いである・・

この本と出会った事により、私の九重に対する愛情が何十倍も強まり、視野も大きく広がった。

この本のお蔭で、九重の歴史を勉強する事が出来て、より深く九重を知る事が出来た。

法華院・白水寺の歴史にも触れる事ができた・・

そして、本の副題・「山と人」の通り、五輪塔に眠る九重の偉大な先人達の事を知り、

その歩んだ道を辿る事が出来た。

そして、当時御存命の偉大な先生方に直接会い、生の声でお話を聞くという幸せを得る事も出来た・・

特筆すべきは、嶋田裕雄氏、梅木秀徳氏、溝口薫平会長、船津武士氏、小野喜美夫氏・・の先生方である。

但し、溝口薫平会長以外の先生は今は逝去されている

梅木秀徳氏・・・・・H24.12.19 享年79才

船津武士氏・・・・・H28.5.19 〃 79才

小野喜美夫氏・・・ H30.8.25 〃 91才

嶋田裕雄氏・・・・ R1.8.19 〃 90才

言ってみれば九重の「重鎮中の重鎮の先生方・・」である・・

その様な先生方とお話が出来たという事は夢みたいな話である・・

勿論、先生方にお会いする前に、先生方の著書を読み、感じた点を心を込めて手紙に託し、

アポイントのお願いをした事は当然である。

これらはすべて松本先生著の「法華院物語・山と人」が出発点になっている・・

この本のお蔭で視野もドンドン広がり、より深く勉強する事が出来たし、

私なりに少しは進化する事が出来た・・

私はいつもこの本と共にあったし、この本から学んだ事が全てであった・・。

極論すれば、私を動かした原動力はすべてこの本であり、私のバイブルなのです。

視野が広くなった事は、今考えても驚くばかりである・・

今考えると、「長い長い法華院物語の旅」と言えるかもしれない・・

この本に書かれている事が連鎖伝搬し、それを調べる為に

行った事もなかった県立図書館にも足を運び、

他の先生達の多くの著書にも接する事が出来た。

学んだ事が多過ぎて、何から言ったら良いのか分からない位である。

松本先生がこの本で言いたかった力点は次の三点だと思った・・

(1)九重山法華院の歴史をキチンとまとめて後世に残す・・

(2)九重の山岳開発、自然保護に貢献した先人六名に思いを馳せる・・

(3)大分の宝とも言える「九重の自然」を未来永劫残さなければならない・・

私が松本先生から学んだ事は大きく次の2点である。

(1)九重山は山岳宗教としての聖なる山であり、真の自然と人間の共生関係で成り立っている。

人間は自然の一部だから、先達が残した山岳文化をキチンと認識し、大切に残さなければならない。

(2)そもそも、山を歩く、登山する目的は何であるのか・・

を教えて貰った。

松本先生のこの強い気持ちと執念がこの本の根底に流れている。

人間と自然・・理想と現実・・はどう関わるべきか・・

そもそも、山を歩く、登山する目的は何であるのか・・

昔からあるありふれた命題であり、

その人によって様々な考えがあるのは当然であるが、たった一つだけ、

誰にとっても普遍的な理念がある事が松本先生の言葉から伺う事ができる・・

それは最後に述べる・・

私の山に対する思いを少し書いてみる・・

九重連山は、こじんまりとした誰にでも優しい山である。

そして、変化に富み、歩いている間中、景色が途絶えない楽しい山である。

朝駆け、夕駆け登山をしていると、下界では見る事の出来ない、壮大な景色に会う事が出来る。

朝の神々しく澄み切った黎明・・

夕暮れの真っ赤に燃えながら沈み行く薄暮・・

春の早朝の気だるい萌黄の山肌・・

夏の朝露できらめく深緑・・

秋の茜色に燃え上がる山腹・・

冬のスペクトル光線に映えるピンクの霧氷林・・

まさに光と影が織りなす絶景である・・

山頂に座り、その美しさ、感動に胸を震わせ、時には涙ぐみ、

九重に感謝しながらの山行を続けてきた。

しかし、単独行の暗い夜道はとても寂しく厳しいものである。

登路では道を間違えない様に、転倒しない様に・・と細心の注意をはらい、

暗闇の中をヘッドランプを頼りに3時間、時には4時間も、必死の思いで登る。

それは本当に苦しいものだ・・。

特に冬山の夜道は命懸けだ・・。

でも、私はその厳しさの中に「きっと何かがあるに違いない・・」と思いながら

それを探しながら九重を歩いている。

これを九重との「戦いの対話」と私は命名している。

もう一つは、あの陽が昇り、又陽が沈む時の光と影が織りなす、

荘厳で神々しいほどの九重が見せる表情である。

それは、どこまでも澄み切った黎明であったり・・

長江の如く轟々と流れる雲海だったり・・

厳しい冬山の雪の輝きだったり・・

例えようもない紅葉の艶やかさだったり・・

それらは圧倒的な力で私の心を揺さぶるのです。

これを「感動の対話」と私は命名している。

私はこの二つの対話をしたくて九重に通っている。

この二つの対話を通して、私は九重に鍛えられているのだと思っている。

ちょっとオーバーだが「お前はまだまだ人間形成が足りない」と

山に言われているのだと思っている。

私は、山に登る目的は、究極は自分を向上させるためだと思っている・・。

そのためには、山と対峙し、会話をし、自分を見つめ、自分を鍛えなければならない・・。

そして、山から人生を学ぶ・・

そんな風に考えながら私は九重を歩いてきた・・。

だから、私の山行には俗に言う撃沈というものはない・・。

何故なら、私は上記の様に「戦いの対話」と、「感動の対話」をしているからである。

山頂に立った時、ガス嵐で景色は全く見えず、カメラに触る事もなく

下山せざるを得なくなっても、それはそれで立派なドラマであり、一つの山行である。

ある人は、こういう場合、ホームページのレポートに載せる写真もない、書く事もない、

何もないので困ってしまう・・と言うが、私にはこんな心配は全くない・・。

何故なら、ガス嵐、ホワイトアウト、吹雪などの中で悪戦苦闘した事、感じた事、

教えられた事・・などが沢山あるし、それを素直に書けば立派なレポートになるからである・・。

むしろ、そういう厳しい所にこそ、自分を鍛えてくれる何かがあるのではないか・・と思う。

大体、苦労して山に登り、何も収穫がなかった・・などというのは変な話である。

山に入ると感動、喜びが沢山ある・・。

山を歩ける快感、暗闇のヒンヤリ感・・

きらめく満天の星空、樹間から零れる月明かり・・

耳鳴りがする様な静寂、下界では見れない透明感・・

眼前に広がる無限の空間・・

飛び散るガス雲、身体を吹き抜ける薫風、

山風の匂い、苔むした巨岩・・

倒れ朽ちた巨木、木々のざわめき・・

足に絡みつくサラサラ落ち葉、鳥の囀り、小川のせせらぎ・・

・・などなど数えきれない・・。

こういうものを、見て、聞いて、感じて、彼等あるいは彼女達と語り合う・・。

ここに感動、喜びがある・・。

山に行く目的は、この感動・喜びを山から貰うためでもある・・。

私が言う「感動の対話」の意味はここにあるのです・・。

私は山で撮る写真は「おまけ」みたいなものだと思う。

上手く撮れれば嬉しいし、撮れなければ仕方がない・・と思っている。

私は上記の感動、喜びを山で、生で身体で感じる・・目に焼き付ける・・、

これが一番だと思っている・・。

それを写真に収められれば、やはり「おまけ」である。

だから、私みたいな素人は、山では何十万円(人によっては何百万円)もする

高級カメラは要らない・・(プロの写真家は別だが・・)

私みたいな者は、普通に写るもので充分で、私のカメラはいつも一桁万円である。

私の山に対する思いが長くなったが、私が言いたい事は

この様な思いが、松本先生の「法華院物語・山と人」を読む事により

より幅広く肉付けされ、確固たるものになった・・と言う事である・・

松本先生の「九重山・法華院物語・山と人」に出合い、大きな感銘を受けると同時に

多くの事を学ぶ事が出来た。

先生から学んだ一文をあげる・・。

『九重の山岳は天台の山岳宗教によって聖地となり、高原や湿原は里人の

野焼きによって維持されてきた。

修業者、信仰者、村人は、山の四季を愛でながら山に順化していた。

そこに長い歴史と文化があり、真の自然と人間の共生関係で成り立っていた。

その結果として、長い長い星霜を経て今日の九重が存在している。

多くの登山者や観光客に言いたい・・。

山や自然を愛でると共に、今こそ静かな山行や、山で思索に耽り、

往古を偲ぶ事があってもよいだろう・・』

「静かな山行、山での思索、往古を偲ぶ・・」

私はこのフレーズを読み、はたと我に帰った・・。

これこそが私が目指している目的である「自分を向上させる・・」に

繋がっているのではないだろうか・・と。

しかし、現実は簡単なものではない・・。

九重も時代と共に大きく変わり、観光地化してしまった。

同時に登山者の山に登る考え方も変わってしまった。

牧ノ戸コースなどはその最たるもので、シーズンを問わず、土日を問わず

団体のツアー登山客が列を作って歩く様になり、どこに行っても人、人、人である。

平治岳、大船山のミヤマキリシマのシーズンなどは、登山道、山頂を含めて

芋洗いの混雑で休憩する場所も見つからない・・。

これでは、「今こそ静かな山行や、山で思索に耽り、往古を偲ぶ」・・どころではない。

何と言っても、登山の考え方がすっかり変わってしまった。

今の登山は「楽しければ良い」「ストレス解消になれば良い」「癒されれば良い」・・

と言う考え方が主流になってしまった。

昔と違って、厳しい管理社会に生きる現代の人は、皆さん疲れているので

分からない事はないが、これだけで良いのかな・・と思ってしまう。

別府市に伊藤京子というプロのピアニストがいる。

あのアルゲリッチ音楽祭のCEOである。

かなり昔だが、地元新聞に彼女のエッセイが載っていた。

ある上流家庭の奥様から、「娘にピアノを教えてほしい」との依頼を受けた。

伊藤氏は、その奥様に「どの様に教えてほしいと思われますか?」と聞いたら

奥様は「とにかく楽しければそれで良いです」・・と答えたそうだ。

伊藤氏はガッカリしたそうである。

伊藤氏は若くして、アルゲリッチに師事し、血の出る様な厳しい指導を受け

今の地位を築いた人である。

アルゲリッチの指導は猛烈に厳しい事で有名だったそうである。

アルゲリッチのあの怖い顔を見れば分かります(笑)。

伊藤氏は言ったそうである。

「それは出来ません。楽しい事と言うのは、苦しい事を乗り越えた後にやってくるもので、

最初から楽しい事などはありません」・・と。

松本先生のこのフレーズは、その様な現代の人間に警鐘を与えるものだと思う。

更に、先生がこの本で言いたかった事をすべて言い切っているフレーズだと思う。

私は今までの私の山に対する思いをリセットして、改めて再認識、再確認する事が出来た。

この点について、先生にお礼を申し上げます。

『往古の九重山は、神仏が御座(あわしま)す聖地であり、

坊ガツルから久住山にかけて、九重山白水寺と九重山大明神の霊地であった。

法華院は540年近くの歴史があり、幾多の人災、自然災害をくぐり抜けてきた。

好むと好まざるにかかわらず、その流れに沿った現在の法華院が存在している。

時代や世相が変わり、登山者の興味や考え方が変わったにしても

残さねばならぬ事があるだろう・・。

それが「九重の自然と山岳文化」である。

だからこそ、法華院は坊ガツルを含めた九重の自然と共に

未来永劫に残さなければならない』

このフレーズは松本先生の「法華院の歴史をキチンと残す」という強い気持ちが

滲み出ていると思う。

そして、わずか1年ちょっとでこの本を書き上げた。

素晴らしい執念だと思う・・。

法華院山荘の弘蔵社長(第26代法華院院主)にお会いした時に社長が言っていた。

「松本先生はとんでもない本を書いてくれたものだ」・・と。

勿論、松本先生に対する感謝の気持ちから言ったものだと思う・・。

しかし、私は私なりに次の様にも解釈した。

松本先生が弘蔵社長に次の様に言っていると思った。

「弘蔵君、法華院には山岳宗教としての輝かしい歴史がある。

それを絶やしてはいけない・・。

君は、今や坊ガツルを含めた九重山全体を守る、最前線の最高責任者だ。

今後は君に任せるのでしっかりとやってくれよ・・」

平たく言えば弘蔵社長へのプレッシャーである・・

確かに、弘蔵社長は山荘の経営をしながら、九重を守るいろいろな活動をされている。

野焼きの実行委員長、九重での事故・遭難の救助、登山道の整備、

九重の自然保護活動、山開きなどイベントの主催、今の九重の情報発信・・

などなど・・。

大変な重責を背負って奮闘されているが、今回、松本先生から改めてプレッシャーが

かかったので、今後の一層の頑張りに期待したい。

勿論、社長はこんな事は百も承知・・だと思うが・・。

松本先生はH23年3月30日に逝去された。

この日は坊ガツルの野焼きを行った日だった。

野焼きは天気が悪く、2度延期されていた。

この日も前日に雨が降り、実行委員長の弘蔵社長は迷いに迷っていた。

当日の朝もまだススキは湿っていて迷ったが、

乾くのを待って、開始時間を遅らせる事で実施する事を決断した。

いつもは午前中に終わってしまうのだが、昼過ぎに終わったそうである。

無事終わって多くのボランティアの人達と休憩している時に

松本先生の訃報が弘蔵社長に届いたそうである。

後日、社長が言っていた。

「今考えてみると、あの日のあの決断は、松本先生の声が私に届き

私に実行の決断をさせたのだと思う」・・と。

社長と松本先生の気持ちが見えない糸で繋がっていた・・。

私はそう思った・・。

人類は自然の一部だから、人類が残した山岳文化も大切に残さなければならない

このフレーズは松本先生のこの本の中で、私が最も好きで尊敬するフレーズである。

「人類は自然の一部・・」であって、

「人類は自然と対等とか、人類は自然に勝つとか、科学は自然を征服するとか・・」ではない。

あくまでも、人類は自然のほんの一部に過ぎないのだ・・と。

時を同じくして、東日本大震災が起きて、原発が滅茶苦茶に破壊され

誰もが予想しなかった災禍が起きている。

これは松本先生が言っている事を、人間が間違ってしまったのが原因である。

大体、あの原発を、海岸ギリギリに建てるなんて・・地震国、日本では絶対にしてはいけない事だ・・

このフレーズについて、「九重の自然を守る会」の船津武士・当時副会長(今は故人)が

「松本先生の思い出」という小冊子の中で、先生を回顧して、次の様に話している。

松本先生は生前、次の様に語っていた。

『そもそも自然保護の出発点は何であり、その目的は何であろうか?・・。

私は自然に対して、人類の行き過ぎを防ぎ、自然に対して人類の思い上がりを

是正する事であると思う。

自然と人類の関係は決して対立するものではない。

何故ならば、自然の歩みの中の一つの生命体として

人類が生まれてきただけの事である。

それは母なる自然から生まれてきた生命体の一つとして人類があるからであって、

自然なくして人類は生きる事も出来ないのである』

これは松本先生の持論であり、小野屋旅館の大広間で青年達を前に、

またある時は法華院観音堂の炬燵の中で、そして、あせび小屋では若い会員と

酒を酌み交わしながらの力説は夜明けまで続いていたそうである。

私(オアシス)は思った。

これが松本先生の長い長い登山人生を歩んできた最後の結論ではないだろうか・・と。

自然と人間、自然と科学・・の関係を、先生が一生をかけて探ってきた結果の

最後の結論に違いない・・と。

以上に記した様に、私は松本先生から沢山の事を教えて頂いた。

それは山の事に限った事ではなく、人間は如何に生きるべきか・・も含まれていた。

私は九重を本格的に歩く様になって16年経ったが、私はまだまだの人間である。

今まで漫然と九重を歩いていた私は、先生のお蔭で、何歩か前に踏み出す事が

出来たと思っている。

私は76才になり、あとどのくらい九重を歩けるか分からないが、

先生に教えて頂いた事は、これからの九重登山の大きな財産となり原動力になると思う。

先生に対し、感謝の気持ちでいっぱいである。

最後に、この本の中にある松本先生の「九重に対する思い」を記して締めくくりたいと思う。

『この九重の山と高原は、私にとって揺籃の地であった。

私にとっての九重山は散策の場であり、逍遥の場であり、憩いの場であり、

そして思索の場であった。また、精舎であり、学舎であり、本堂であり、

殿堂であり、伽藍であり、礼拝堂であった。

イギリスの思想家・美術史家のジョン・ラスキン(1819〜1900)は

山岳に対して次の様な啓蒙的な言葉を残している。

「山岳は思うに人類のために立てられた学堂であり、伽藍である。

学徒のためには啓発的な典籍の宝庫となり、

労務者のためには素朴な教訓の温情を示し、

思想家のためには静寂な僧庵となり、

礼拝者のためには神聖な栄光となる」

・・と山岳の絶対性を述べている。

ラスキンが山岳に対して残した言葉そのものが、私と九重の山と高原の関係であった』

冒頭で述べた、たった一つだけの誰にとっても普遍的な理念と言うのは

松本先生のこの一文だと私は思う・・

松本先生に心を込めて私のとっておきの九重の夕暮れを捧げます・・

先生はこの天使の梯子を登って天国に行かれたと思います。

たまには、またこの梯子を下りて坊ガツルに遊びに来て下さい・・

松本先生、沢山の事を御教示して頂き本当に有り難うございました。

どうぞ、やすらかにお眠り下さい・・。

・・・松本先生に感謝を込めて・・・完

長い間、拙いホームページにお付き合い下さり、本当にありがとうございました。

心よりお礼申し上げます。